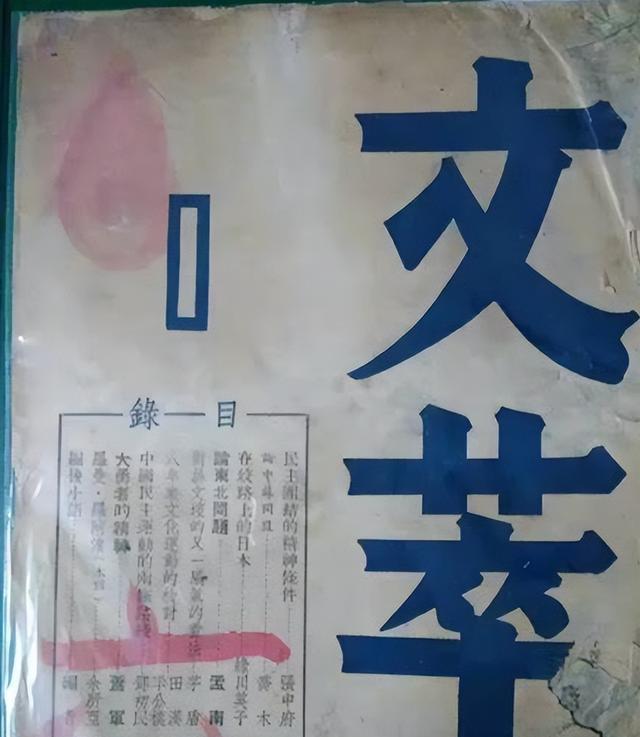

在新中国成立前那会儿,国内有不少刊物传播着革命进步的思想。其中,《周报》、《民主》还有《文萃》这些革命刊物,它们都以“停止内战、追求和平”为主打,成了许多革命老前辈们开展舆论斗争的重要平台。

《文萃》这本刊物,跟《周报》和《民主》一块儿,被人们叫做“三大民主刊物”。它起初是在国民党的心脏地带诞生的,那时候,在当地受到了好多民主人士和共产党人的追捧。正因为这样,它也引来了国民党特务们的眼红和害怕。

1947年那会儿,中统局的局长叶秀峰,大家伙儿都叫他“特务老大”,在看报纸的时候,突然看到一行奇奇怪怪、没头没尾的小字,一下子就把他的眼球给抓牢了。

找寻银奶奶。

根据那六个字,叶秀峰动手搞了个大搜捕,京沪那边儿“文萃案”就这么炸了锅——事儿大了。

【一、横空出世的《文萃》】

1945年9月2号那天,日本老老实实交了投降书,咱们中国人民这苦战了八年的抗日战争,总算是赢了。

但没想到,仅仅过了几个月,蒋介石就突然违背了双十协定,又一次挑起了国共之间的战争。这下子,华夏大地又陷入了战火之中,到处都是破坏和伤痕。本来应该是春意盎然、鲜花盛开的美好季节,却因为蒋介石这么做,再次被一层深深的黑暗笼罩。

因为这种事儿实在太不要脸了,所以在国民党掌权的核心区域,有本杂志悄悄冒了出来。它用词尖锐,观点独到,一针见血地批判国民党的卑鄙做法,没多久就吸引了不少人的眼光。这本杂志,就是《文萃》。

那时候,《文萃》杂志里发了好些好文章,特别是《烽火东北》和《说说喝倒彩这事儿》,传得最广:

《战火东北》揭露了国民党部队在东北地区挑起内战的卑鄙行为;而《说反讽》一文,则笑话了国民党当局自以为“攻占延安”是个“大捷”,其实压根没搞明白,那不过是解放军巧妙采取的后退一步、进攻两步的策略罢了。

这两篇文章意思明确,主题清楚,见解独到,很快在当地就被抢购一空。不过,因为它们在国民党势力范围内大胆表达了不同声音,《文萃》一出版,就迅速吸引了国民党特务机关中统局的注意。

不过,没等中统局悄悄查探,《文萃》的度就噌噌往上涨,这事儿很快就传到了蒋介石的耳朵里。他立马出手,直接跟国民党秘书长说:“赶紧把这本书的事儿给摆平。”领导一发话,中统局哪敢怠慢,立马动手,把这报刊的发行给立案调查了,紧接着就展开了抓捕侦破的一系列行动。

一开始,中统局上海那帮子人按照老办法,照着《文萃》杂志上登的地址一路找过去。可等他们好不容易到了那儿,才发现这地址根本是假的。那栋登记的二层小楼,里面空荡荡的,连个人影都没有,更别说啥有用的纸片了,就只有满屋子的灰尘,一看就是好久没住人了。

之后,中统局的人马不停蹄地跑到社会局和党部,想找《文萃》的登记信息。可他们翻来覆去地看,除了杂志名叫《文萃》是真的,发刊人、相关资料啥的,全都是胡编乱造的,没一个是真的。

四处调查都没找到线索,中统局只好把情况上报给南京政府,结果可想而知,被狠狠地训了一顿。为了能给上面一个交代,中统局最后琢磨出一个不太靠谱的办法:

他们派了好多工作人员出去,满大街地搜罗《文萃》杂志,不管是在卖书报的小摊上,还是在路人手上,只要被他们撞见了,就当作禁书给没收,收上来的杂志都堆在一起,统一烧掉。

中统局采取了雷厉风行的手段,很快,《文萃》杂志就在上海的大街小巷不见了踪影。他们搞的那个“文萃案”,看起来也好像是暂时告一段落了……

【二、“有问题”的小广告】

时间过得飞快,一下子就到了1947年春天。这天,中统局局长叶秀峰正坐在办公桌前,随手翻看着刚送来的各种报纸,猛然间,他注意到报纸上的一行小字,眼睛瞬间亮了起来。

叶秀峰是个啥样的人物呢?年轻时,他跟在国民党中央秘书长陈立夫后面,四处奔波,慢慢积攒实力。到了1945年,蒋介石打算给中统局来个大换血,这时候,陈立夫和陈果夫两兄弟在蒋介石面前一个劲儿地推荐叶秀峰,最后硬是把叶秀峰给扶上了中统局的头把交椅。

在陈立夫手下多年的历练,加上自己时刻留意周围人的言行,叶秀峰渐渐掌握了不少特工方面的门道。所以,当他瞅见报纸上那则“寻找银发老太太”的消息时,他很快就感觉到不对劲。凭借着多年的特工经历,他直觉上就觉得这条小广告“不简单”。

出了啥问题呢?叶秀峰自己也讲不明白。他拿着广告去找手下的员工问,一连问了好几个人,结果谁也没能准确指出广告到底怪在哪儿,甚至有人压根就看不出这几个简短的文字里能有啥问题。

不过,叶秀峰就是不肯罢休,他叫了几个人去报社打听情况,但报社的工作人员对那条小广告的底细一问三不知。好几天过去了,那些发广告的人就像人间蒸发了一样,再也没露过面,所有事情看起来都平平常常,没啥异样。

这事儿没多久就溜达到了中统局上海办事处处长陈庆斋那儿。过了几天,俩人在一次碰头时,不经意间聊起了这事儿。叶秀峰很肯定地跟陈庆斋说,他觉得那条广告“里头肯定有门道或者意思”,陈庆斋稍微琢磨了一下,就给叶秀峰指了个新方向:

要是守在报社那地方没啥效果,咱干脆试试发条类似的广告回应一下,咋样?

他俩很快达成共识,接着就在同一张报纸上发了个回应,署名变成了“银奶奶”,还特意在底下留了个地址,“上海亚尔培路某号”。之后,叶秀峰和陈庆斋在那地址周围安排了不少人手,偷偷盯着,就等着有人来找上门。

那时候,叶秀峰派去带队的是在中统局摸爬滚打多年的老手卢志英。而且,不知道他葫芦里卖的什么药,之后叶秀峰还偷偷让中统局行动队的头儿苏鳞阁,在附近暗中盯着,进行监视。

卢志英的真实身份,其实是中共中央安插在国民党中统局内部的卧底。每当有接头人员踏入这一区域,他都会以哨声作为暗号,巧妙地提醒自己的同志。接收到讯息的接头人员会迅速转身离开,而卢志英则表现得若无其事,继续在附近蹲守。这样的蹲守往往持续三四天之久,直到确认没有任何可疑的接头人员后,他才会向上级汇报情况。

卢志英压根没想到,苏鳞阁那家伙早就躲在暗处,把一切不对劲都看在眼里了。他卢志英越是想要遮掩,中统局里面的人反而越觉得他有问题,开始对他疑神疑鬼了。

【三、抓捕与残杀】

虽然中统局的人心里对卢志英有了猜疑,但他们一开始并没急着往外说。就在某个周末,他们找了个借口,火急火燎地把卢志英从家里哄了出来。

卢志英走得急,家里乱糟糟的没收拾。后来,中统局的特务们悄悄溜进他家,乱翻一气,结果在衣柜里翻出个老旧的笔记本。那本子上密密麻麻记满了各种代码,还有他在苏北和上海的一些朋友的联系方式。

苏北那时候是中共中央最重要的地盘。卢志英的小本本上写的那些,把他的身份全给抖搂出来了。第二天,中统局就动手抓了卢志英,直接把他扔进大牢里拷问。

说实话,林秀峰不光盼着卢志英能供出中共中央在上海的那些地下联系人,他还打着算盘,想让卢志英继续深挖“文萃案”,这样一来,就能给南京政府一个十分满意的答复了。

不过,林秀峰没想到革命党人那么忠心耿耿、死咬牙关,就算受尽严刑拷打,卢志英也愣是一个字没招,这让林秀峰相当恼火;

这时候,林秀峰之前安排在大街小巷里搜查销毁《文萃》的中统局人员,有了个没想到的收获:

在一次检查行动中,守候的人碰巧逮到了一个来联系摊主、打算发布新一版《文萃》的发行员。顺着这条线索,他们又找到了几个正在印刷《文萃》的厂家。在这些印刷厂里,他们先后抓到了三名地下工作者,分别是吴承德、骆何民和陈子涛。

经过残酷的拷问,那四个人最终都点了头,承认自己就是共产党员。但他们都很硬气,一个个都咬紧牙关,打死也不肯说出组织的秘密、战友是谁,还有跟上下级是怎么联系的。

但对林秀峰而言,有了负责印刷的人,再加上卢志英这个确认的共产党员身份,中统局的“文萃案”总算是能给南京政府一个比较“过得去”的说法了。

这四位中共中央的同志,被林秀峰带到了南京中统局。到了南京后,国民党的人一直想从他们那儿再挖点有价值的信息,用的刑罚也是一次比一次狠,像是扯舌头、钉指尖、火烧四肢、坐电椅般的酷刑……他们身上几乎没有哪块皮肤是好的,但愣是一点儿有价值的东西都没透露。

没办法,中统局只能把手头的信息汇总起来,弄了一份关于“文萃案”的完整报告,然后送到了蒋介石的桌子上。

那时候,国共两边又开始琢磨着要和谈了。蒋介石心里头挺犯嘀咕,怕自己在这种时候要是大张旗鼓地杀掉共产党的人,会把和谈给搅黄了。所以,他就下了命令,要悄悄地把那几个人给“处理掉”。

1948年12月27日那天,中统局的几个特工往几个人嘴里塞了毒棉花,然后开车把他们带到一个大坑那儿,直接就给活埋了。这几个可都是勇敢的地下党员,就这样惨死在了国民党那些残忍的家伙手里……

可能,翻到这里的朋友,你已经眼尖地瞧出了一个暗藏的问题,就是——

那位被叫做“银老太太”的人,到底是谁呢?

【四、“银老太太”的真相】

真是又可笑又可悲,那个“找银老太太”的广告,说到底跟革命八竿子打不着,其实就是个正经八百的药厂广告罢了。

打从老早以前,江浙沪这一带的螃蟹就是全国出名的美味。在以前那个医学还不怎么进步的时候,这儿的人吃螃蟹总爱配上点酒,可要是吃得过猛,就很容易拉肚子或者得痢疾。

为了治疗某种疾病,人们研发出了一种专门的药,名字叫做“矽炭银”。这种药就是专门为了对付那种病而诞生的。有了它,治疗起来就更有办法了。简单说,矽炭银就是那治病的良药。

矽炭银这药,就是把白陶土、药用炭、氯化银这些材料,再加上点别的东西混在一起做的。它到了肚子里吸收得特别快,对于止泻止吐特别管用。到现在,医生们遇到痢疾、急性肠炎这些病,还是会经常开这种药给患者。

早在1942年那会儿,矽炭银就已经是个出了名的“治病好手”。为了打响自家招牌,药厂没少下功夫,多次在报纸的大标题上打广告。举个例子,1942年11月的《申报》上,就明明白白写着:“大家吃着螃蟹、喝着酒的时候,别忘了还有矽炭银这个好东西。”

1945年前后,杭州的民生药厂想让自己的名气更大点,就花了不少钱做广告,差不多是生产成本的一半呢。他们搞了好多宣传品,像印着药厂名字的折扇、贴画、海报这些。更特别的是,他们还在报纸上登了照片,是黑白的,有各种场景,比如一个老爷爷弯着腰咳嗽,手里拿着“安咳露”;还有个老奶奶站得直直的,笑眯眯地举着“矽炭银”。这些照片,各种各样的,都挺吸引人的。

那时候,杭州民生药厂有个挺出名的广告语,叫“找那位银发老太太”。说起来,这位“银老太太”,正是咱们之前提到的,手里头拿着矽炭银的那位老太太。

杭州民生药厂原本打算大力推广他们的这款主打药品,计划是在多家报纸上连续刊登好几天同一句广告词。等广告词吸引了大家的眼球后,再发布那个老太太拿着矽炭银的照片,作为广告的高潮,以此进一步宣传这款药品。

不过,因为他们给起的名字实在太奇葩,一传出去,立马就引起了中统局特务的警觉,直接调动军队把他们的药厂围了个水泄不通,里里外外翻了个底朝天。最后还是厂长又送礼又赔笑脸,好话说了一箩筐,这事儿才算平息下来。

说来也怪,中统局那场轰轰烈烈的搜查,没想到却让杭州民生药厂意外地吸引了众多。这带来的影响,比他们原先预想的还要大些,真可谓是歪打正着!

【五、结语】

近代那会儿,历史书上满是血泪故事。数不清的革命前辈,他们豁出性命,有的甚至悄悄躲在暗地里,就像那没法见光的影子,在黑夜里头摸黑前进,点着烛火一步步走。就这样,他们给咱们拼出了现在的好日子。

现在,咱们活在阳光下,在新中国长大,同样不能忘掉那些为了让中国站起来拼了命的人。咱们得使劲儿往前走,心往一处使,这样才对得起那些英雄们的汗水和牺牲,算是给他们最好的答谢!