2025年5月2日-5日,第105届美国胸外科学会(AATS)年会将在美国西雅图正式召开。作为全球瞩目的心胸外科学术会议,2025年AATS年会在提交摘要和病例视频数量上再创新高,共计2000余篇。

AATS国际胸部肿瘤外科峰会组委会素有“国际胸部外科精英俱乐部”之称,作为第一位成为组委会委员的中国医生,也是参与创立的唯一亚洲成员,陈海泉教授曾多次在AATS年会上分享肺癌早期诊治的“中国经验”,并改写世界方案。

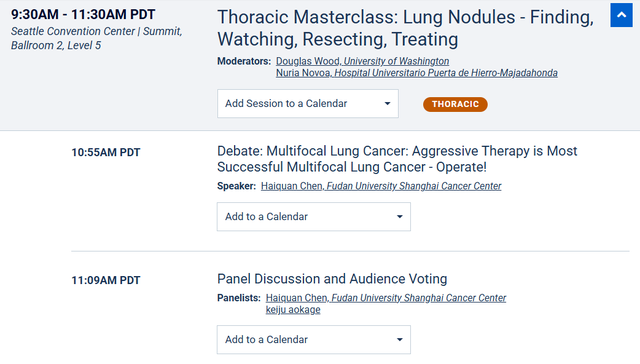

本届大会,陈海泉教授首次进入AATS年会专家委员会(Program Committee),成为本届年会专家委员会除美国以外的唯一国际专家。同时,陈海泉教授还应邀在“Thoracic Masterclass: Lung Nodules - Finding, Watching, Resecting, Treating”环节发表辩论观点,与国际同道共同讨论多灶性肺癌的最佳治疗策略。

陈海泉教授发言环节

陈海泉教授于往届AATS年会发言

盛会将启,本文整理分享以陈海泉教授为代表的复旦大学附属肿瘤医院团队的系列研究成果,并期待团队在会中的精彩展示。

成果一:ECTOP1021LB12:Active Surveillance for Multifocal Ground-glass Nodules: Early Findings from a Prospective Multi-center Trial (ECTOP1021)

研究标题:多灶性磨玻璃结节主动监测研究:前瞻性多中心试验(ECTOP1021)的初步发现

讲者:Haoxuan Wu 复旦大学附属肿瘤医院

研究目的:

多灶性磨玻璃结节(GGNs)的最佳管理策略尚不明确。尽管主动监测在单发GGNs中已确立为标准方案,但其对于多灶性GGNs的可行性尚未确定。本研究旨在评估多灶性GGNs主动监测的安全性,并开发标准化管理策略。

研究方法:

本前瞻性、多中心、单臂试验从东部胸科肿瘤协作项目(ECTOP)研究组的9个中心招募了符合入组标准的多灶性GGNs患者[肿瘤直径≤2 cm,实变-肿瘤比(CTR)≤0.25]。患者接受影像学监测,若达到预定义的进展标准则考虑手术干预。研究分析了基线特征、随访数据及患者结局,并提出管理流程图以对患者进行分类。本试验已在ClinicalTrials.gov注册(NCT06097910)。

研究结果:

研究共入组379例多灶性GGNs患者,达到研究目标入组量,目前仍在持续招募中。队列中女性占75.8%(285/379例),74.2%(279/379例)年龄<60岁。共1375个病灶接受监测,57%(216/379例)患者有3个GGNs,43%(163/379例)有4个及以上。中位随访27.3个月时,8.7%(33/379例)患者出现病灶增长>1.5 mm,1.3%(5/379例)出现新结节。尽管存在上述变化,仅5例患者接受手术,且均为自主选择而非符合预设切除标准。无死亡病例发生。

根据病灶特征及风险评估,患者被分为以下六类管理类别(如图示):

(1) 强制主动监测(因风险-获益平衡不佳而暂缓切除,26/379例),

(2) 推荐完全切除(0/379例),

(3) 可选完全切除(无需紧急手术但患者选择切除,5/379例),

(4) 可选主动监测(主动监测为有益策略,348/379例),

(5) 强制完全切除(延迟切除将影响预后,0/379例),

(6) 选择性切除(需手术但因患者条件限制不可行,0/379例)。

上述分类反映当前入组患者的状态,可能随持续监测动态调整。

研究结论:

初步结果表明,主动监测是多灶性GGNs的可行策略,随访期间进展率低且无死亡病例。基于手术根治时间窗的结构化管理方案,可能有助于指导多灶性GGNs的临床决策。需进一步长期随访以验证上述发现。

成果二:ECTOP1019LB18:Sublobar Resection for Adenocarcinoma In Situ and Minimally Invasive Adenocarcinoma Diagnosed by Intraoperative Frozen Section: Results from a Prospective, Single-arm, Multicenter Study (ECTOP-1019)

研究标题:亚肺叶切除术治疗术中冰冻切片确诊的原位腺癌和微浸润腺癌:一项前瞻性、单臂、多中心研究结果(ECTOP-1019)

讲者:Shanbo Zheng 复旦大学附属肿瘤医院

研究目的:

我们既往的回顾性研究表明,亚肺叶切除术是术中冰冻切片(FS)确诊的原位腺癌(AIS)和微浸润腺癌(MIA)的合适治疗选择。然而,支持该治疗方法的高质量循证医学数据仍然匮乏。本研究旨在验证通过FS诊断的AIS和MIA患者接受肺段切除术的疗效和安全性。

研究方法:

2023年10月,我们在中国启动了一项前瞻性、单臂、多中心、确证性Ⅲ期临床试验。纳入经术中FS诊断为AIS或MIA且计划接受亚肺叶切除术的患者。主要终点为5年无复发生存率。次要终点包括5年总生存率、FS与最终病理(FP)的一致性率、不良事件、局部复发和转移的比例,以及肺段切除术和R0切除术的完成率。

研究结果:

2023年10月至2024年12月间,共入组670例患者。由于预定义的随访期尚未达到,此处仅报告围手术期结果。最终,572例纳入最终分析。中位年龄为53岁(四分位间距,43岁~60岁),其中167例为男性。500例为非吸烟者。中位最大肿瘤直径为0.90 cm(0.76~1.10 cm)。实变-肿瘤比(CTR)为0、0~0.25和>0.25的病例数分别为297例(51.9%)、145例(25.3%)和130例(22.7%)。

手术方式包括508例楔形切除术、59例肺段切除术和5例肺叶切除术。中位病理手术切缘为14 mm(10~20 mm)。FS诊断为AIS、MIA和至少MIA伴浸润性腺癌(IAC)未排除的病例数分别为84例、391例和97例。FP诊断为AIS、MIA和IAC的病例数分别为60例、410例和102例。FS与FP的总一致性率为86.0%。当AIS和MIA合并为同一组时,一致性率为91.6%。28例(4.9%)患者出现术后并发症。

研究结论:

FS与FP具有较高的一致性率。对于术中FS诊断为AIS和MIA的患者,亚肺叶切除术是安全有效的。即使对于CT显示CTR>0.25的AIS或MIA患者,仍可实施亚肺叶切除术。

成果三:手术视频展示CV43: Thoracoscopic right lower lobe anterior and lateral basal segmentectomy using the inflation-deflation method

手术视频:使用充气-放气法的胸腔镜右下叶前外侧基底段切除术

讲者:叶挺 复旦大学附属肿瘤医院

研究目的:

评价应用胸腔镜下右下肺前外基底段切除术(使用膨肺萎陷法确定段间平面)治疗混合磨玻璃型肺癌患者的安全性及有效性。

研究结果:

该手术视频展示了胸腔镜下右下肺前外基底段切除术的整个手术过程,其中使用膨肺萎陷法确定段间平面以利于精准肺段切除,并进一步进行了系统性纵隔淋巴结清扫术。手术患者系一例混合型磨玻璃结节的女性非吸烟患者,术前分期为IA2期,术后病理明确为浸润性腺癌,病理分期IA2期。手术过程顺利,患者术后3天出院,目前恢复良好。

研究结论:

胸腔镜下右下肺前外基底段切除术能够安全有效的治疗混合型磨玻璃结节型早期肺癌患者。

成果四Presentation: Defining the Patients Within the Surgical Curative Time Window for Stage I Invasive Non-Small Cell Lung Cancer

研究标题:I期浸润性非小细胞肺癌患者手术治愈窗口期的界定与临床价值研究

讲者:李桐 复旦大学附属肿瘤医院

研究目的:

为明确手术治愈时间窗内的患者人群,本研究探讨了Ⅰ期浸润性非小细胞肺癌(NSCLC)根治性切除术后复发相关的临床病理特征。

研究方法:

本研究队列纳入2008-2015年间接受R0切除的Ⅰ期浸润性NSCLC患者。收集上述患者信息,包括人口统计学(年龄、性别、吸烟史)、临床病理特征(病灶大小、CT影像表现、病理分期、亚型等)及随访信息(复发、死亡时间等)。采用Kaplan-Meier法和Cox回归模型进行生存分析,评估临床病理特征与疾病复发的相关性,确定预后因素,构建风险分层系统。

研究结果:

共纳入1817例患者,5年累积复发率为14.6%。女性、肿瘤直径≤2cm、贴壁型为主腺癌(LPA)、存在磨玻璃成分(GGO)及结节实性成分≤10mm被确定为独立预后因素。据此建立三级风险分层体系:低危组(符合≥4项因素,n=341)、中危组(符合1-3项,n=1108)和高危组(0项,n=368)。Kaplan-Meier曲线显示三组间无复发生存期(RFS)、总生存期(OS)和肺癌特异性生存期(LCSS)差异均具有统计学意义(p<0.001),其中低危组即为手术治愈时间窗内人群。

研究结论:

本研究明确了处于手术治愈时间窗的Ⅰ期浸润性NSCLC患者特征,当满足以下五项标准中的四项时(女性、肿瘤≤2cm、实性成分≤10mm、存在GGO成分、LPA亚型),可实施精简化的术后随访策略。

成果五P84: Preexisting CD200R1+ neoantigen reactive T cells associate with response to neoadjuvant immunotherapy combined chemotherapy in esophageal squamous cell carcinoma

研究标题:预先存在的CD200R1+新抗原反应性T细胞与食管鳞状细胞癌新辅助免疫联合化疗疗效相关

讲者:王哲轶 复旦大学附属肿瘤医院

研究目的:

新辅助免疫疗法在食管鳞状细胞癌(ESCC)治疗中展现出广阔前景,但其影响治疗敏感性的机制仍存争议。基于广泛肿瘤抗原暴露可促进手术前多样化新抗原特异性T细胞克隆扩增并增强全身免疫监视的理论,从众多旁观者T细胞克隆中区分出可能具有反应性的初始细胞群是至关重要的,以便在基线时识别潜在应答人群。

研究方法:

本研究对24例接受两周期新辅助免疫联合化疗(帕博利珠单抗+白蛋白结合型紫杉醇和顺铂)患者的内镜活检基线样本进行了单细胞RNA测序及T/B细胞受体测序分析。

研究结果:

研究显示,新辅助免疫联合化疗的主要病理学缓解率(MPR)达29.1%(24例患者中7例缓解)。我们重点关注了具有公认肿瘤反应特性的CD8+ CXCL13+耗竭T细胞亚群。

通过更精细的亚群再聚类分析,我们鉴定出一个特征性肿瘤反应亚群——GZMK+ CD200R1+ T细胞,该细胞在应答者中显著富集。基于TCR谱系不均衡性的克隆扩增分析显示,这些细胞具有更强的克隆增殖能力。基因集富集分析和流式细胞术证实其具有高细胞毒性和效应记忆状态。

拟时序分析表明,这些细胞被困于PD-1阻断剂可逆转的耗竭前体状态,处于干细胞样表型与终末耗竭表型之间的过渡阶段。通过基因共表达及空间定位分析发现,其上调的细胞黏附分子和紧密连接分子(如VCAM-1)可能增强内皮细胞与T细胞的相互作用,促进免疫细胞浸润。此外,CD200R1+ T细胞精炼的前40个基因特征可预测其他ESCC队列的生存改善,提示其不仅参与即时抗肿瘤反应,还参与长期抗肿瘤记忆的形成。

研究结论:

最终,我们的发现强调了GZMK+ CD200R1+ T细胞这一新型亚群在ESCC免疫检查点阻断(ICB)疗法有效应答中的关键作用,为免疫治疗基线生物标志物的开发提供了新见解。

专家简介 陈海泉 教授

陈海泉 教授复旦大学附属肿瘤医院

医学博士、主任医师、二级教授、博导;

复旦大学胸部肿瘤研究所所长;

复旦大学附属肿瘤医院胸外科主任;

胸部肿瘤多学科诊治组首席专家;

肺癌防治中心主任;

上海胸科医院原院长。

现任中国抗癌协会肺癌专业委员会副主任委员;上海医学会胸外科分会主委;上海市抗癌协会肺癌专业委员会主委。东方胸部肿瘤合作工程(ECTOP)发起人。美国胸外科学会(AATS)会员、会员发展委员会委员(2016-2017年,2021-)、教育委员会委员(2019-2022)、胸外科临床实践标准委员会委员(2020-2023);美国胸外科医师协会(STS)国际理事(2016-2019年);欧洲胸外科医师协会(ESTS)员;亚洲胸心血管外科协会(ASCVTS)理事(2016-2019)。J THORAC CARDIOV SUR编委、J CANCER RES CLIN副主编,JTO CRR 副主编,ASO 专科副主编。

在国际上发现东亚地区女性、年轻、不吸烟人群磨玻璃结节肺癌高发的流行病学特点,提出GGO肺癌是肺癌特殊的亚型和肺癌发展过程的特殊阶段;创立了“肺癌微创手术3.0”和“早期肺癌治愈窗口期”的理念;开创“冰冻病理指导亚肺叶切除”和“肺癌手术的选择性淋巴结清扫”。

审阅 | 复旦大学附属肿瘤医院 陈海泉

整理 | 中国医学论坛报社 黄琳琳