白衣之殇:当医者私德与职业信仰陷入双重危机

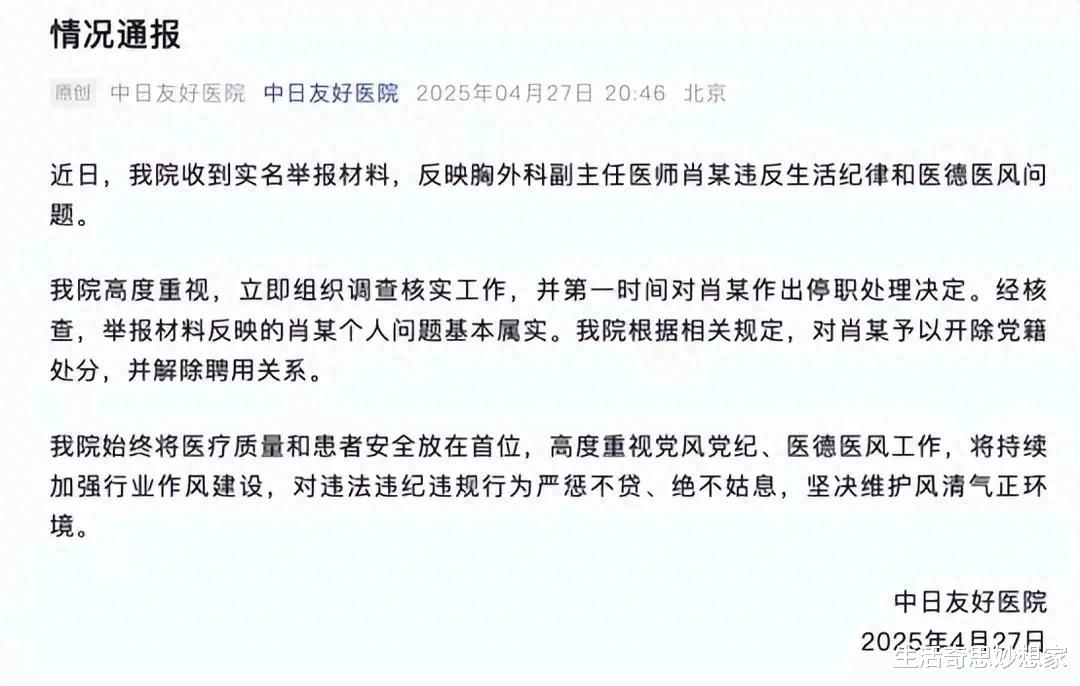

2025年4月,中日友好医院胸外科副主任医师肖飞被双开事件引发舆论海啸。这场始于家庭伦理的举报风暴,最终演变为全社会对医疗行业道德标准的集体审问。

当"私德有亏但医德无碍"的辩解从一位三甲医院副主任医师口中说出时,折射出的不仅是个人道德困境,更暴露了当代中国医疗体系中的深层裂痕——在职业伦理与个人操守的天平上,我们究竟该以何种标准丈量医者灵魂?

一、千年医训的现代悖论:职业伦理能否与私德切割?

从希波克拉底誓言中"余必以纯洁与神圣为怀"的庄重承诺,到孙思邈《大医精诚》中"先发大慈恻隐之心"的精神圭臬,医学伦理始终将医者的道德修养视为职业根基。

明代医家龚廷贤在《万病回春》中直言:"医者,生人之术也,若无德行,术虽高不可为也。"这种将私德与医术视为统一体的传统认知,在当代社会正遭遇前所未有的挑战。

肖飞事件中,当事人反复强调"未影响医疗安全"的辩解,实则暗含着一个危险逻辑:只要手术刀握得稳,私生活糜烂可以被宽容。这种割裂式的自我认知,恰是医疗商业化浪潮下的典型产物。

数据显示,我国医疗纠纷中15%涉及医生态度问题,而美国约翰霍普金斯大学研究证实,患者对医者品行的信任度直接影响治疗依从性。当医生在婚姻中屡屡背信,患者如何相信他会对医疗承诺保持忠诚?

更值得警惕的是医疗系统的"沉默共谋"。涉事医院在接到举报后9天才公布处理结果,期间涉事医生仍在接诊。这种效率滞后的危机应对,暴露出部分医疗机构"重技术轻德行"的管理倾向。

正如哈佛医学院教授Lisa Rosenbaum在《新英格兰医学杂志》指出的:"当医院选择性地忽视医生私德问题,实则是将整个医疗系统的信用置于风险之中。"

二、手术刀下的道德真空:专业主义异化之痛

肖飞事件中最具冲击力的细节,是那台被弃置40分钟的手术。当麻醉状态的患者成为婚外情纠纷的背景板,暴露出的是某些医者对职业神圣性的彻底蔑视。这种将手术室变为情欲战场的行径,彻底击穿了医疗伦理的底线。

中国医师协会2024年调查报告显示,86%的民众认为医生私德应高于普通人,但现实中32%的医疗从业者认为"下班后的私生活与职业无关"。

这种认知分裂源自现代医学教育的致命缺陷。我国医学课程中伦理学时数不足总课时的3%,远低于发达国家8%-12%的水平。

当技术训练全面碾压人文培育,催生出的是"手术机器人"式的医疗从业者——精于操作流程,却匮乏对生命的敬畏。某三甲医院胸外科主任坦言:"我们培养了大量会做肺叶切除的医生,但少有能理解患者恐惧的医者。"

权力寻租的阴影更使问题复杂化。肖飞为情人违规操作规培轮转的行为,揭开了医疗系统内部腐败的冰山一角。国家卫健委2023年专项整治中,查处医药领域腐败案件1572起,其中26%涉及学术权力滥用。当教授头衔成为猎艳筹码,科研项目沦为利益交换,受损的不仅是行业形象,更是整个社会的健康防线。

三、重建白袍信仰:超越非黑即白的道德重构

面对这场道德危机,简单的非黑即白批判无济于事。我们需要建立更立体的医德评价体系:既要有刚性的法律约束,也需柔性的伦理滋养。德国医学伦理委员会推行的"双轨制监督"值得借鉴——技术考核与道德评估并行,且后者包含患者满意度、同事评价等多元维度。

具体到制度建设层面,三项变革迫在眉睫:其一,建立全国联网的医师信用档案,将伦理失范与执业资格直接挂钩;其二,改革医学教育体系,将叙事医学、医学人类学纳入必修课程;其三,完善医院治理结构,赋予伦理委员会实质性的监督权。日本顺天堂医院推行的"伦理一票否决制"证明,当道德审查具有制度刚性时,能有效遏制权力滥用。

但制度的完善终究需要文化的滋养。北宋法医宋慈在《洗冤集录》中写道:"狱事莫重于大辟,大辟莫重于初情,初情莫重于检验。"这种对真相的敬畏,正是当代医者亟需重建的精神底色。

或许我们应该重读特鲁多医生的墓志铭:"有时治愈,常常帮助,总是安慰。"这句被全球医学生传颂的格言提醒我们:医学的本质不是冰冷的技术展示,而是带着体温的生命关怀。

结语:肖飞办公室消失的门诊号,不应只是某个个体职业生涯的休止符。

当AI医生开始接管门诊,达芬奇机器人完成高难手术,我们比任何时候都更需要思考:在技术狂奔的时代,如何守护医学的人文内核?答案或许藏在协和医院老门诊楼的那幅楹联中:"立德立言乃医之本,济世济人为医之魂。"

医者的白袍不应是道德豁免权的护身符,而应是承载生命重托的信仰之旗。唯有用制度筑牢底线,以文化重建崇高,才能让每一件白大褂都配得上"健康所系,性命相托"的誓言。

感谢您的阅读!欢迎大家评论、点赞、收藏、关注、转发!