1985年,中阿关系正处于微妙变化期,中国驻阿尔巴尼亚大使馆的搬迁成为两国关系的一个缩影。

谁能想到,一次普通的墙体检查,竟揭开了一段不为人知的冷战谍战往事?

当检查人员在墙壁内发现那些印有"中国制造"字样的窃听器时,整个外交圈都为之震惊了。

今天,就让我们回到那个特殊年代,揭开这段鲜为人知的外交秘辛。

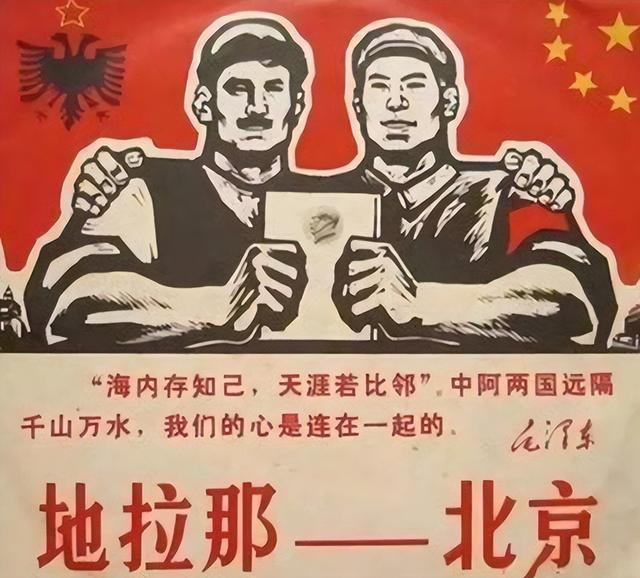

中阿关系的“蜜月期”

中阿关系的“蜜月期”新中国成立初期,国际形势复杂多变,社会主义阵营与资本主义阵营对峙分明。

在这样的大背景下,阿尔巴尼亚,这个位于巴尔干半岛的小国,在 1949 年 11 月 21 日,新中国成立刚一个月时,就向中国递交了建交照会。

仅仅两天后,11 月 23 日,中国便热情回应,双方正式建交 ,阿尔巴尼亚成为最早一批与新中国建交的国家之一。

起初,中阿两国的交流合作相对有限。

那时,阿尔巴尼亚主要依赖苏联的援助与支持,在社会主义阵营中,苏联老大哥的地位举足轻重。

但到了上世纪 50 年代中后期,情况发生了变化。

苏联在华约内部推行大国沙文主义,试图掌控其他社会主义国家的内政外交,这种霸权行径引发了诸多国家的不满。

中国坚决反对苏联的霸权主义,而阿尔巴尼亚也同样对苏联的行径表示愤慨。

共同的立场让中阿两国逐渐靠近,特别是在 1960 年的布加勒斯特会议上,中苏两党代表团激烈交锋,矛盾公开化,阿尔巴尼亚毫不犹豫地站出来支持中国,反对苏联的霸权行为。

此后,在多次共产主义运动会议上,阿尔巴尼亚都坚定地与中国站在一起,两国关系迅速升温。

为了帮助阿尔巴尼亚发展,中国给予了对方全方位、大规模的援助。

在工业领域,中国援建了钢铁厂、机械厂、化工厂等一系列工业项目,帮助阿尔巴尼亚建立起自己的工业体系;

农业方面,提供了大量的农业机械、化肥、良种以及农业技术人员,助力其农业生产;

军事上,为阿尔巴尼亚提供了先进的武器装备,像战斗机、坦克、火炮等,还帮助他们培训军事人才,加强国防力量。

据统计,从 1954 年到 1978 年,中国对阿尔巴尼亚的实际援助金额高达 90 多亿人民币,当时阿尔巴尼亚人口仅 200 多万,人均获得的援助相当于 4000 元,而那时中国工人的人均月工资才二三十块钱。

为了支援阿尔巴尼亚,中国人民节衣缩食,自己缺乏机械设备,却把最好的车辆、拖拉机和机器设备运到阿尔巴尼亚;遇上三年自然灾害,全国人民都吃不饱饭,却把粮食送给阿尔巴尼亚。

在文化交流上,中国引进了多部阿尔巴尼亚电影,像《宁死不屈》《海岸风雷》等,这些电影在中国广受欢迎,大大丰富了国人的文化生活;

阿尔巴尼亚的艺术家参演中国原创芭蕾舞剧《红色娘子军》,也增进了两国艺术家间的交流;

双方还互派留学生,让两国青年深入了解彼此的文化与社会,进一步拉近了两国人民的距离。

在国际事务中,阿尔巴尼亚作为倡议国之一,多年来在联大提案,积极推动中国重返联合国。

1971 年 10 月 25 日,第 26 届联合国大会通过第 2758 号决议,恢复中华人民共和国在联合国的合法席位,阿尔巴尼亚功不可没。

然而,随着1976年毛主席逝世,以及中国改革开放政策的实施,中阿关系迅速降温。

1978年,阿尔巴尼亚领导人霍查公开指责中国背叛了马列主义,两国关系顿时跌入谷底。

新使馆的诡异 “惊喜”

新使馆的诡异 “惊喜”就在这样的背景下,1983 年 8 月,郗照明肩负重任,作为新一任驻阿尔巴尼亚大使,踏上了这片熟悉又陌生的土地 。

郗照明与阿尔巴尼亚颇有渊源,早年间他曾在阿尔巴尼亚地拉那大学进修,毕业后还在阿尔巴尼亚大使馆任职,他对这里的风土人情、政治环境都较为了解,本以为此次任职能顺利开展外交工作,促进两国友好交流 ,可刚下飞机,他就隐隐察觉到一丝异样。

前来迎接的阿方官员满脸堆笑,热情得有些过分,迫不及待地告知郗照明:“为表诚意,我们特意为中国大使馆新建了一座馆舍,位置绝佳,设施完备,希望贵国大使和工作人员能尽快搬迁过去,开启全新的工作生活。”

这看似热情友好的提议,却让郗照明心里 “咯噔” 一下,暗自警惕起来。

毕竟按照外交惯例,使馆搬迁是一件大事,涉及诸多方面的考量,需要双方提前充分沟通、协商,签订相关协议,确保各项工作平稳过渡。

可这次,阿方事前毫无征兆,连一点风声都没透露,如今自己刚下飞机,他们就急匆匆提出此事,这实在不符合常理,背后到底隐藏着什么目的?

出于谨慎,郗照明礼貌地婉拒道:“感谢贵方的好意,只是我刚到任,还未向贵国递交国书,对这边的情况也不熟悉,诸多事务还需慢慢梳理、安排。关于使馆搬迁一事,等我熟悉工作后,再与贵方详谈,还望理解。”

阿方官员虽脸上依旧挂着笑容,但眼神中闪过一丝不易察觉的失落和焦急。

回到原大使馆后,郗照明越想越觉得此事蹊跷,他立刻召集同事们开会,讨论分析阿方的意图。

同事们也都觉得事有古怪,有人猜测阿方可能想通过控制新使馆的环境,来监视中方人员的一举一动;也有人怀疑新使馆的建筑质量或周边环境存在问题,阿方想借此甩掉 “包袱”。

虽然众说纷纭,莫衷一是,但大家都意识到,此事关系重大,必须谨慎对待。

经过深思熟虑,郗照明决定向国内如实汇报情况,请求派遣专业的安检人员前来,对新使馆进行全面、细致的检查,确保外交工作的安全与稳定。

一个月后,国内派来的安检人员抵达阿尔巴尼亚。

他们马不停蹄地对新使馆展开检查,从建筑结构到水电线路,从通信设施到周边环境,每一个角落都不放过。

随着检查的深入,问题逐渐浮出水面:新使馆的建筑质量堪忧,墙面有多处裂缝,地基也不够稳固;水电线路铺设杂乱无章,存在严重的安全隐患;通信设施更是简陋,根本无法满足大使馆日常办公的需求。

这样的建筑,别说是作为大使馆使用,就连基本的居住条件都难以保证。

郗照明拿着检查报告,严肃地向阿方表明态度:“新使馆目前存在诸多问题,根本不具备办公和居住条件,在这些问题得到妥善解决之前,我们无法搬迁。”

阿方却态度坚决,一口咬定新使馆没有问题,是中方故意刁难,还再三强调这是为了表达对中国的友好,希望中方不要辜负他们的 “一番好意”,要求中方尽快搬迁。

面对阿方的强硬态度,郗照明陷入了两难境地:直接拒绝搬迁,可能会引发外交冲突,影响两国关系;答应搬迁,又实在不放心新使馆的安全。

经过反复权衡,考虑到两国之间多年的友好关系,中方决定做出让步,但提出新使馆必须按照国际标准进行全面改造,达到安全、舒适的办公和居住条件后,才能搬迁。阿方勉强同意了这个提议。

在施工过程中,郗照明密切关注着工程进度和质量,安排专人进行监督。

然而,阿方施工人员的一些行为让他更加疑虑重重:他们总是避开中方人员的视线,在一些关键区域施工时,更是严防死守,不许中方人员靠近;施工进度也十分缓慢,原本计划三个月完成的工程,拖了半年才勉强完工。

这一系列异常行为,让郗照明心中的不安愈发强烈,他暗暗下定决心,等改造工程结束后,一定要再次对新使馆进行全面检查,绝不能放过任何一个安全隐患。

1985 年,历经半年的改造,新使馆终于完工。

阿方再次催促中方搬迁,郗照明表面上答应下来,实则再次向国内请示,请求派遣更专业、更严格的安检人员,对新使馆进行一次地毯式的搜查。

安检人员带着先进的设备,对新使馆的每一面墙、每一个房间、每一条管道都进行了细致入微的检查。

起初,一切看似正常,没有发现任何异常情况,可就在大家都以为虚惊一场时,一位安检人员在检查墙体时,突然发现了一丝异样。

墙体内的秘密

墙体内的秘密“大家快过来,这里有情况!”

其他安检人员迅速围拢了过来,只见一个小巧精致的窃听器镶嵌在墙体中,窃听器上的指示灯还在闪烁着。

郗照明得知消息后,第一时间赶到了现场。

看到窃听器的那一刻,他的脸色瞬间变得铁青,“这些窃听器到底是什么时候被安装进来的?阿方到底想干什么?!”

郗照明深知此事非同小可,他当机立断,下令封锁整个大使馆,禁止任何外部人员出入。

同时,他要求安检人员以这个窃听器为线索,对大使馆进行全面、深入的搜查,务必找出所有的窃听装置,一个都不能放过。

随着搜查的深入,一共发现了 35 枚窃听器,这些窃听器分布在大使馆的各个关键位置,更让人震惊和愤怒的是,这些窃听器上面赫然印着 “MADE IN CHINA” 的字样,这些用中国援助的材料制造出来的窃听器,如今却被用来监听中国大使馆,这是何等的讽刺与背叛!

“这简直是恩将仇报!” 一位年轻的工作人员气得满脸通红,“我们曾经那么真心地帮助他们,他们怎么能做出这样的事情?” 其他工作人员也纷纷义愤填膺,对阿方的行为表示强烈的谴责。

阿方的狼子野心

阿方的狼子野心这些窃听器的出现,让中阿两国多年来的友好情谊瞬间变得不堪一击。

阿尔巴尼亚的行为,无疑是对中国的严重背叛,当然这背后也隐藏着复杂而险恶的利益考量。

从国际形势来看,上世纪 70 年代,国际格局发生了重大变化。

中美关系缓和,中国开始调整外交战略,这让阿尔巴尼亚感到不满。

阿尔巴尼亚长期奉行极端的外交政策,坚持所谓的 “霍查主义”,主张与全世界的 “修正主义” 作斗争 。

在他们看来,中国与美国改善关系是对社会主义阵营的背叛,是走向 “修正主义” 的表现。

这种狭隘、偏激的观念,使得阿尔巴尼亚对中国产生了深深的猜忌和敌意 ,为了获取情报,掌握中国的外交动态,他们不惜采取这种卑鄙的手段。

另一方面,阿尔巴尼亚内部政治的变化也是重要因素。

当时,阿尔巴尼亚国内政治局势动荡,领导层为了巩固自己的权力,对外采取了强硬的姿态,试图通过展示 “强硬” 来获取国内民众的支持。

同时,他们对中国的援助产生了过度依赖,随着中国援助的减少,阿尔巴尼亚国内出现了一些不满情绪,这种情绪被别有用心的人利用,进一步恶化了两国关系,促使他们做出了监听中国大使馆的恶劣行径。

此外,外部势力的影响也不可忽视。

在冷战的大背景下,西方国家一直试图在社会主义阵营内部制造分裂,阿尔巴尼亚或许受到了某些西方国家的蛊惑和支持,充当了他们的 “马前卒”,试图通过监听中国大使馆,获取情报,为西方国家所用,以达到破坏中阿关系、遏制中国发展的目的。

中方的智慧应对

中方的智慧应对面对阿尔巴尼亚这一背信弃义的行为,中国政府展现出了大国的智慧与风范。当时,国际形势错综复杂,中国正处于改革开放的关键时期,国内经济建设需要大量的时间和精力,迫切需要一个和平稳定的国际环境,以便集中力量发展经济,提升国家的综合实力。

与阿尔巴尼亚公开对抗,无疑会引发外交风波,使中国陷入被动局面,分散发展的精力,甚至可能被其他别有用心的国家利用,阻碍中国改革开放的进程 。

经过深思熟虑,中国政府做出了一个艰难而又明智的决定:选择秘而不宣,低调处理此事。中国安全专家迅速、秘密地拆除了所有窃听器,避免了公开的外交纷争,同时加强了大使馆的安保措施,采用最新的安保技术手段,对大使馆进行全面的改造和加固,提升了防御能力,防止类似事件再次发生。

在之后的外交活动中,中国政府也并未提及此事,依然以礼相待,保持着应有的外交风度。

但在与阿尔巴尼亚的交往中,中方也更加谨慎,在合作项目和援助方面,进行了更为严格的审查和评估,不再像过去那样毫无保留。

这种处理方式,既避免了冲突升级,维护了国际和平与稳定,又展现了中国的大国担当和对和平发展的坚定追求,也为未来中阿关系的缓和与修复留下了余地 。

结语

结语这一窃听事件对中阿关系产生了极为深远的影响,两国关系一度降至冰点,曾经亲密无间的 “同志加兄弟” 情谊不复存在,合作交流也大幅减少 。

在之后的一段时间里,中阿之间的外交互动变得冷淡而谨慎,双方在国际事务中的协作也明显减少,直到阿尔巴尼亚新领导人上台,认识到与中国保持友好关系的重要性,主动向中国示好,承认过去的错误,两国关系才逐渐回暖。

回顾这段历史,它不仅是中阿关系中的一段波折,更是对国家外交安全的一次深刻警示。

在国际交往中,国家的安全与利益始终是首要考量,任何时候都不能放松警惕,即使是看似友好的国家,也可能隐藏着不为人知的危险 。

同时,这也让我们看到国际关系的复杂性和多变性,没有永远的敌人,也没有永远的朋友,国家之间的关系往往受到国际形势、国内政治等多种因素的影响 。

如今,国际形势依然复杂多变,各种安全威胁层出不穷,我们更应从历史中吸取教训,加强国家安全建设,提升外交智慧,以更加坚定、自信的姿态,在国际舞台上维护国家的主权和利益 ,书写属于我们的外交传奇。