你是否也曾为子女的生活费问题感到头疼?在高校里,大学生与父母之间关于生活费的争议,似乎越来越激烈。尤其是在中产家庭,父母既希望孩子学会独立又担心他们过度消费,这种矛盾让许多家庭都陷入了难题。一边是孩子对物质的渴望,一边是父母的经济压力,两者之间的拉扯不断发酵,成为社会热议的话题。

什么导致了这场“生活费之争”?或许我们可以从几个方面找到答案。

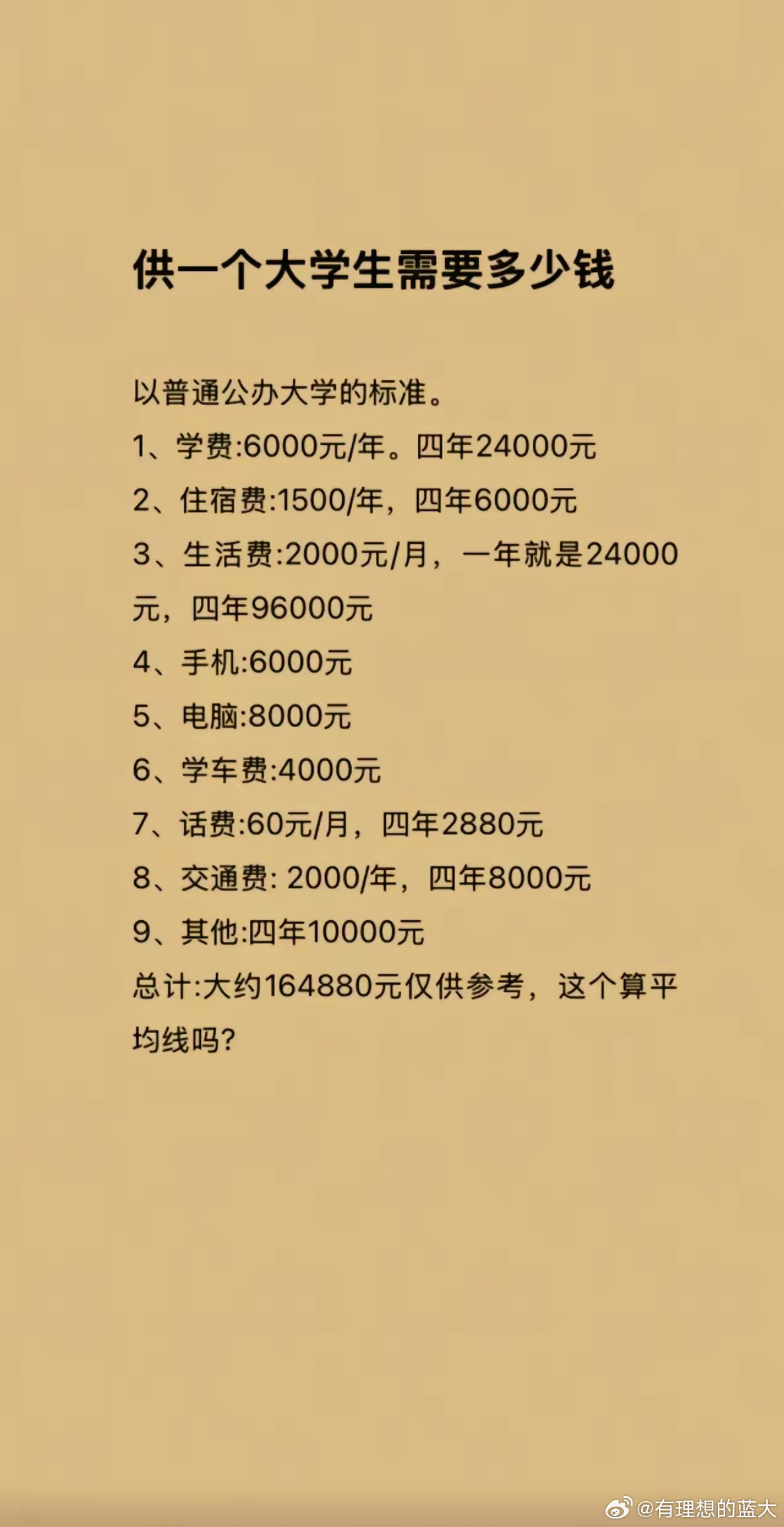

首先,大学生们对生活费的需求不断提高。随着物质生活水平的不断改善,孩子们对于“生活质量”的要求也逐渐上升。手机、平板、衣服、零食甚至出行,都要花钱。很多孩子认为,父母给的钱就应该全部用在“享受”上,毕竟这是父母的爱的一种体现。只要有一点点不合理的限制,就会觉得被束缚、被忽视,于是各种理由纷至沓来:学习需要、社交需要、个人兴趣等等。

然而,这就让父母感到压力山大。作为中产家庭的父母们,努力工作、存钱供孩子上学,期待孩子能够懂得珍惜、学会理财,可现实却往往不如人意。他们看着孩子挥霍的样子,心里既疼又焦虑:我的辛苦钱到底用了在哪里?我是不是没有尽到责任?每次谈生活费,都像打了一场“持久战”。

其次,孩子们的消费观也在慢慢形成。不少大学生把生活费看作“爱的象征”。他们觉得,父母的养育之恩就应该通过更好的生活来体现,物质上的满足是爱的表现。于是,很多同学在校园里追逐最新的潮流、买昂贵的电子产品,甚至为了吸引异性的注意而花钱。这种“物质至上”的观念,有时让父母觉得孩子变得很难理解,也很难接受。

而父母呢?他们心里其实希望孩子能明白金钱的来之不易,会合理规划、学会节制,但又怕孩子因此感觉被剥夺、失去关爱。这让他们陷入了两难——一方面想培养孩子的责任感和独立性,另一方面又怕孩子失去快乐和自信心。特别是在现在这个消费主义盛行的时代,如何引导孩子走好用钱的路,是许多父母面临的难题。

那么,到底该怎么解决这个矛盾?其实,沟通是关键。父母需要用心去理解孩子的需求,而孩子也要明白父母的苦衷。制定合理的生活费标准,建立起彼此信任的关系,让孩子学会感恩与节制,同时也享受到生活的乐趣。

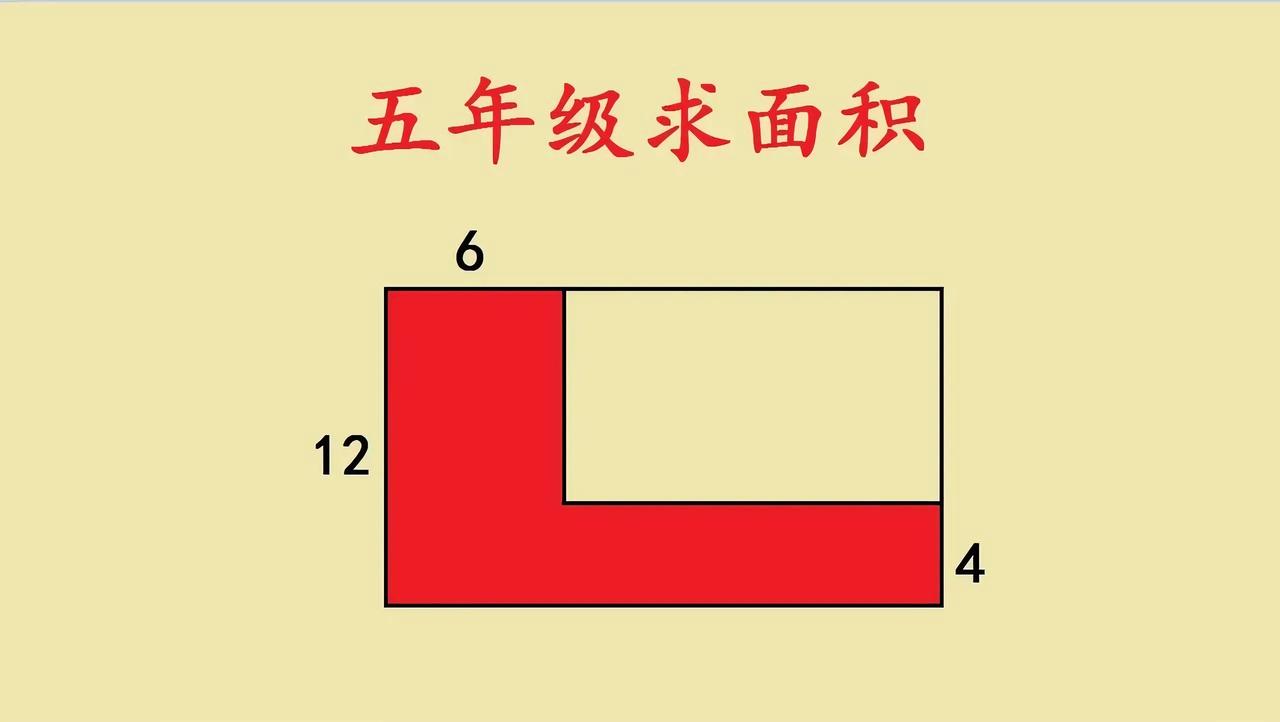

另外,家庭教育应该强调责任感和理财能力的培养。比如,可以设定每月的生活费,让孩子自己规划支出;同时,父母也可以引导孩子理解预算、储蓄的重要性。从小培养孩子的理财习惯,将来才能在社会中立足。

当然,社会也在关注这个问题。有些学校和社区开始推广理财课程,帮助学生树立正确的金钱观;一些家庭则试图在物质满足和精神成长之间找到平衡点。这都是值得肯定的尝试。

最后,回归家庭的温暖和理解,比任何金钱都更重要。我们要明白,孩子的成长,不仅仅是经济上的支持,更是心理和价值观的培养。只有当父母和孩子都能相互理解、共同面对,生活费的问题才能不再成为家庭的“炸弹”。

总之,大学生生活费的问题,折射出的是家庭教育、社会价值观等多方面的挑战。希望每个家庭都能找到属于自己的平衡点,让孩子在物质和精神的世界里都能健康成长。同时,也期待社会各界能多一些理解和支持,为青少年的健康成长提供良好的环境。

这是一个值得深思的话题,也是一场需要全社会共同努力的“战役”。让我们携手前行,为每个孩子都拥有一个温暖、理性的成长空间而努力!

评论列表