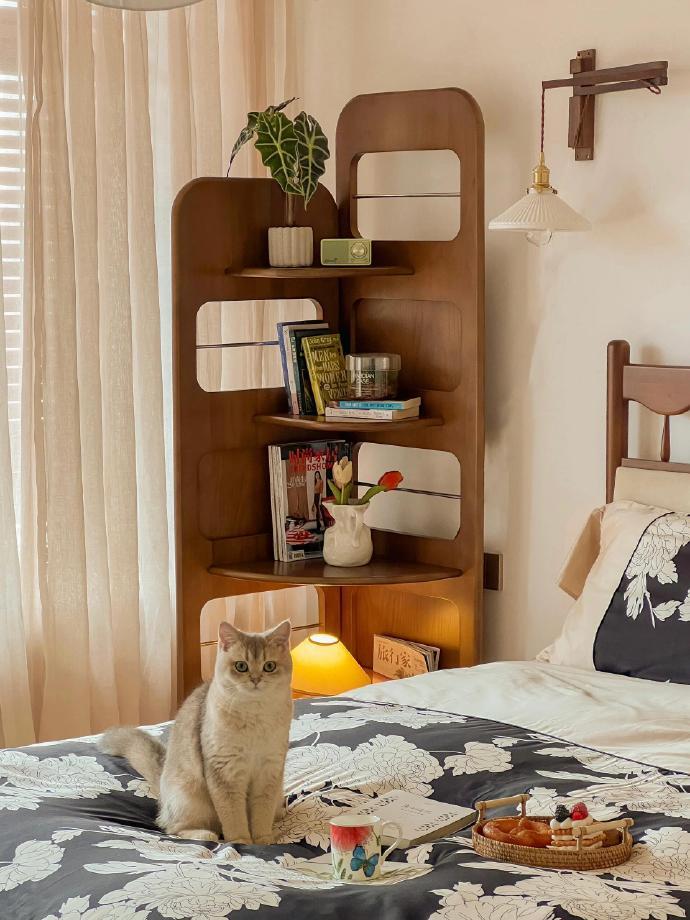

最近刷到一位云南32岁太太的“穷装”视频,评论区全是“被治愈了”“想照搬卧室”的感叹。她住着毛坯房,玄关只有1平米的简易鞋柜,卧室铺着便宜木地板,用70块的支撑杆搭衣帽间,墙面贴着会掉的小圆点贴纸……没有吊顶、没有复杂装饰,甚至连墙面都只是刷了偏黄的白漆,但阳光透过大窗洒进来时,水泥墙和原木家具的搭配,硬是透出股“不完美却舒服”的烟火气。

这种“反精致”的装修风格突然走红,让我想起最近另一波云南网红的塌房潮——某靠“家徒四壁、丈夫酗酒、养四个娃”人设爆火的博主,被同乡扒出住扶贫房、名下有四家企业、月入500万;还有网友爆料她实际送养了两个女儿,镜头里“照顾不完的孩子”不过是摆拍。曾经被夸“坚强乐观”的“苦命农妇”,转眼成了“扮猪吃老虎”的流量玩家,评论区从“心疼小英”变成“被欺骗的愤怒”,账号九天掉粉十万。

同样是“穷”,为什么有人被全网效仿,有人却被骂“消费苦难”?关键在一个“真”字。那位“穷装”太太的视频里,没有刻意营造的“破碎感”:她会坦然说墙面是临时贴的贴纸,几个月就掉;会直白讲地板是建材市场最普通的款,“价格真的不贵”;甚至听网友劝刮了腻子刷墙,还主动晒出“刷漆+贴石膏线工费1500,石膏线25米180”的账单。这些细碎的真实细节,让观众看到的不是“精心设计的惨”,而是“普通人慢慢把日子过好”的踏实。

反观那些“卖惨”网红,套路几乎如出一辙:先立“家贫如洗”人设——丈夫懒惰、孩子多病、干不完的农活;再用“破碎感”刺激共情——镜头里永远乱成一团的屋子、灰头土脸的自己、哭哭啼啼的娃;最后等流量起来,就开直播卖货,美其名曰“靠劳动赚钱”。可当同乡爆料“扶贫房被故意弄成垃圾场”,当天眼查显示“名下四家企业”,当直播销售额被扒出“月入500万”,所谓的“苦难”就成了笑话。更讽刺的是,有网友翻出他们早期视频,发现“笨拙”“木讷”的样子都是演的——平时机灵得很,一到镜头前就变“憨憨”,连孩子都被教得“状况百出”。

网友的眼睛是雪亮的。

“穷装”太太评论区热评是“水泥墙看着好安心”“这种生活我也能过”;而“卖惨”网红评论区则是“被欺骗的感觉太恶心”“以后再也不轻易共情了”。有心理学专家分析,现代人压力大,反而更渴望“不完美的真实”——不用装精致、不用演坚强,哪怕房子简陋点,只要能看出“主人在认真生活”,就足够治愈。而建立在谎言上的“苦难”,本质是利用观众的善意谋利,透支的是整个网络环境的信任。

最近还有个新闻值得细品:贵州一网民为博流量,自导自演“外来媳妇被赶进山洞求生”,编造15个“苦难”视频,吸粉3.1万后被警方处罚。网警明确表示:“编造谣言、摆拍造假破坏网络生态,必须严打”。这也给所有想靠“卖惨”走红的人提了个醒:流量不是法外之地,消费苦难的套路,终究会被真实的生活戳破。

回到那位“穷装”太太的视频,她最新动态是“卧室终于刷好墙了,石膏线贴上后,小空间更有层次了”。评论区有人问:“现在条件好了,会大装修吗?”她回答:“不着急,慢慢改,住得舒服最重要。”这种“不慌不忙过生活”的态度,或许才是真正的流量密码——不是刻意卖惨,也不是强行精致,而是把日子过成自己的样子,让看的人能从中看到“我也可以”的希望。

毕竟,谁会不喜欢真实又热气腾腾的生活呢?