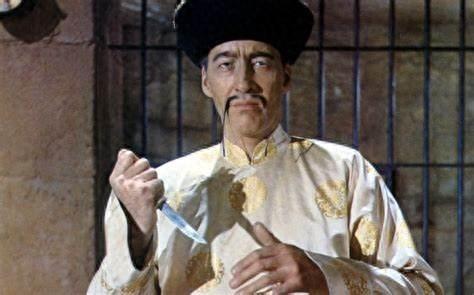

提起好莱坞电影里的中国人,你首先想到啥?是戴着尖帽子、阴险狡诈的“傅满洲”,还是说话文绉绉、永远温和谦逊的“陈查理”?很长一段时间里,西方镜头下的中国形象,要么被妖魔化,要么被刻板化,咱中国人的真实面貌很少被看见。

但随着华语电影的一步步崛起,从打打杀杀的功夫片到细腻温情的家庭故事,我们在好莱坞主导的银幕上,终于开始有了更多元的“出镜”机会。不过,那些深深浅浅的偏见,真的彻底消失了吗?

上世纪中期,好莱坞拍的中国人,要不就是像“傅满洲”那样坏到骨子里,要不就是像“陈查理”那样没什么存在感,全是西方人的“想当然”。这时候,香港邵氏电影带着浓浓的中国风杀了出来。

一堆功夫片、武侠片里,大侠们飞檐走壁、行侠仗义,把忠义、宽恕这些中国传统价值观展现得淋漓尽致,让全球华人第一次在银幕上看到了属于自己的“江湖世界”,原来我们的文化里有这么多热血和浪漫。

李小龙更是厉害,他带着真功夫闯进好莱坞,《猛龙过江》《精武门》里的角色,一个个血气方刚、充满力量,直接把好莱坞给亚洲男性贴的“阴柔”标签撕了个粉碎。

但没想到,西方观众又犯了“误解病”,把他的侠义精神当成了“东方缺乏秩序”的证明,连他对感情的克制都被说成“禁欲”。你看,文化交流里的“误会”就像顽固的小尾巴,一时半会儿还真难甩掉。

到了八十年代,张艺谋、陈凯歌这些第五代导演带着《红高粱》《大红灯笼高高挂》走上国际舞台。这些电影里,黄土地、大宅院、民俗风情,在西方眼里新鲜得很,还拿了不少国际大奖。

但在咱国内,争议也跟着来了。有人觉得,这些电影为了迎合西方对东方的“落后想象”,专门展示封建、乡土的一面,像《大红灯笼高高挂》里的宅院斗争,虽然批判了旧制度,却也让西方对中国的刻板印象更深刻了。

不过话说回来,在那个华语电影刚走出国门的年代,这些作品就像一把钥匙,至少让西方开始注意到中国文化的复杂模样,不再停留在简单的好坏判断。争议归争议,敢走出去就是好的开始。

要说在东西方文化里游刃有余的,还得是李安。他的“父亲三部曲”,《推手》《喜宴》《饮食男女》,没搞那些花里胡哨的大场面,就围着家庭、亲情打转,却把东西方文化的冲突与融合拍得入木三分。

到了《卧虎藏龙》,更是厉害,把中国的武侠哲学和西方的现代思考巧妙地揉在一起,玉娇龙的叛逆、李慕白的超脱,不管东方西方观众,都能从中看到人性的挣扎与追求。

李安厉害就厉害在,他不偏向任何一方,既拍东方的含蓄,也拍西方的直接,让两种文化平等地对话。他心里的“文化中国”,不是地理上的中国,而是一个让全球华人都能找到归属感的精神家园,这种境界,确实为东西方交流打开了新的视野。

相比本土导演,海外华裔导演的处境更难。他们从小在西方文化里长大,心里又揣着对母国文化的眷恋,拍起电影来,难免带着点“夹生”的味道。

像《喜福会》,讲的是华人移民家庭的故事,想展现真实的华人生活,可西方的思维惯性太强,还是不自觉地掉进了“东方落后VS西方先进”的二元对立里,把中国文化符号弄得有点边缘化。

但他们也没放弃,一直在尝试用更贴近真实的方式刻画华人形象,不再是刻板的标签,而是有血有肉的个体。虽然这条路走得磕磕绊绊,但每一次尝试,都是在为打破偏见添砖加瓦。

从邵氏电影到李安,从本土导演到海外华裔,咱们在好莱坞镜头下的形象变迁,就像一场漫长的突围战。

早期被误解、被标签化,后来慢慢开始反击,用功夫、用乡土故事、用家庭情感,一点点拼出更真实的中国模样。现在好莱坞电影里,中国元素越来越多,可深层的偏见并没有完全消失,偶尔还会冒出来刺你一下。

但好在,咱们自己的电影越来越争气。《我不是药神》让世界看到中国普通人的挣扎与善良,《流浪地球》展现了咱们的集体主义精神,这些真实的故事,正在让世界对中国的认识越来越立体。

文化交流从来都不是单方面的“凝视”,只有我们自己把故事讲得鲜活、讲得真诚,才能让世界放下偏见,真正看懂中国的复杂与魅力。

好莱坞镜头下的中国形象变化,其实就是中西文化交流的一个缩影。从被动接受到主动发声,我们走了很长的路,但要实现真正的平等对话,还得继续努力。

毕竟,每个文化都有自己的独特之处,只有互相尊重、耐心理解,才能看见彼此最真实的样子。希望有一天,好莱坞镜头里的中国形象,不再是西方的“想象”,而是我们自己的“真实出镜”。