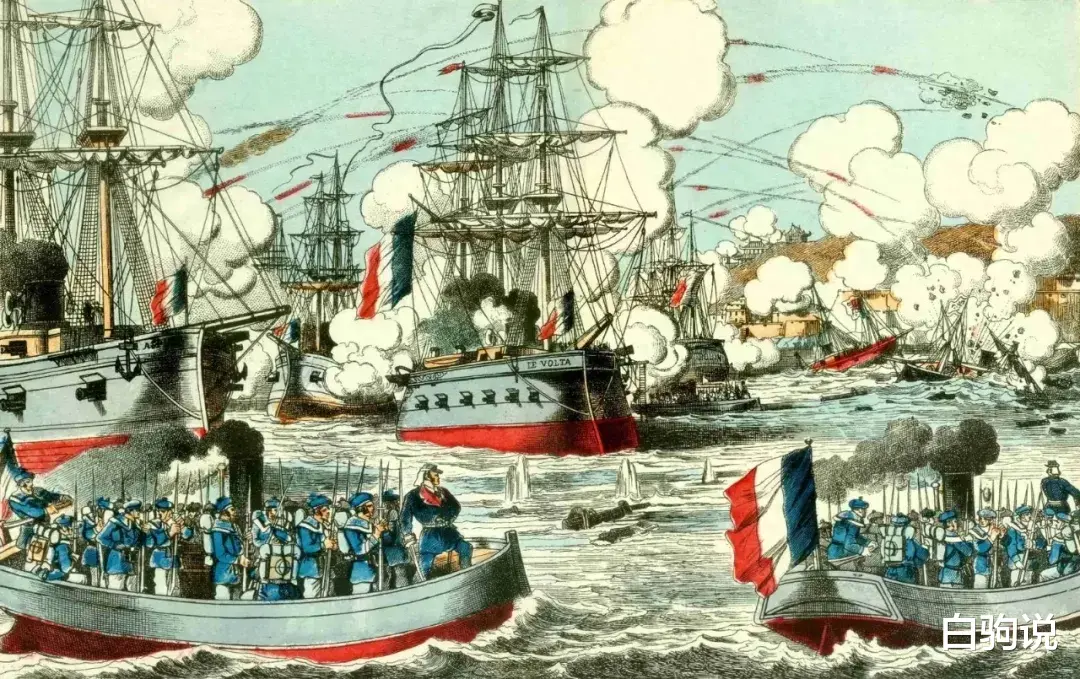

△法国远东舰队

01 条约

清光绪十年(1884年)四月,天津直隶总督府。

看着缄默不语、陷入沉思的直隶总督李鸿章,广州海关税务司德璀琳忽然想起了海关总税务司赫德对当前中法两国的经典评价:“姑娘因为你要吻她而恼怒起来,但你如果先要求她与你结婚,你再与她接吻,岂不是成了很自然的事吗?”

想到这里,德国人德璀琳不禁心中一阵暗笑。

此次受法国军舰“伏尔达”号舰长福禄诺嘱托,德璀琳特意前来拜会老朋友李鸿章,就是为了中法两国议和一事,而对于把又当又立的两方重新拉回到谈判桌前,德璀琳是很有把握的。

自北圻战事重燃以来,法军攻势迅猛,先后攻克山西、北宁、兴化等战略要地,基本完成了对越南北圻地区的占领目标,显然,继续让军费燃烧下去对法国人来说并不划算。

反观大清,遭遇法国人连番胖揍、彻底丧失小弟越南之后,朝堂上下也不得不接受中法两国军事实力悬殊这一事实,胜算渺茫的情况下,如何及时止损、体面收场已成为当权者首要考虑的问题。

既然双方都不愿继续开战,那和谈一事自然水到渠成,德璀琳也乐得替中法牵线搭桥,来一力促成此事。

果然,德璀琳的撮合给了双方一个很好的台阶,四月十一日,法方谈判代表福禄诺一行抵达天津,中法和谈再度重启。

△德璀琳

携法军大胜之势,又有法国远东舰队停靠在上海的十余艘战舰撑腰,福禄诺谈判底气十足,一上来就抛出了四项基本条件:中国放弃对越南的宗主权、南省通商、赔偿军费、撤销曾纪泽驻法公使职务。

但开启和谈之前,清廷就明发上谕,向李鸿章传达了此次谈判的底线,除曾纪泽调任以外,其余三项恰恰是清廷难以接受的。随后,福禄诺与李鸿章的讨价还价正式拉开帷幕。

对于对越宗主权的问题,李鸿章的态度是中越之间必须延续朝贡惯例。反复沟通无果后,福禄诺决定搁置争议,提出:“中国不过问法越条约,并非认同这项约定,同理,法国不问越南朝贡中国之事,亦非承认越南是中国之属邦。”

法国人的逻辑清晰,反正越南已基本落入法国囊中,面子给你,里子归我,亦无不可。对此,李鸿章表示默许。

对于赔偿军费的问题,李鸿章坚决不谈此事,他对福禄诺说道:“如果要说赔偿军费,那绝对无法办到,你要是真心想达成议和,就千万别再提了。”另外,对于法方提出的南省通商,李鸿章同样不准。

显然,赔款一事是中方的逆鳞,福禄诺也意识到在这件事上恐难占到半分便宜,因此也不再坚持。于是,福禄诺做出让步,表态念在中国此次怀有和好协商的态度,姑且同意将军费免去。但福禄诺借题发挥,提出了作为补偿,清廷须优待法国人,对于中越边界的货物应听凭运销。

至四月十五日,根据双方初步谈判结果,福禄诺迫不及待地草拟了一份条约,核心内容为以下五点:

1、中国北圻边界,法国应保全助护;

2、中国驻北圻,各防营即行调回边界;

3、法方不提赔款,中方须以毗连越南北圻之边界所有法越与内地货物,听凭运销;

4、法方在条约中不插入伤害中国威望体面字样;

5、此约限三月后悉照以上所定各节会议详细条款,画押后,各执一份,应按公法通判,以法文为正;

在出示这份条约后,法国人态度变得异常强硬,言明这已经是最后版本,不可更改分毫。李鸿章意识到此时谈判已无斡旋余地,且认为此五项条款尚可接受,便将其呈报给了总理衙门。

很快,清廷颁布上谕:“法国不索兵费,不入滇境,其余各条均与国体无伤,事可允行。”朝廷点头了,事情也就好办了。

两天后,也就是四月十七日,李鸿章与福禄诺在天津正式签订《中法简明条约》。

条约一签,法国人可算是达成了吞并越南的既定目标,自然心满意足。然而,清廷对此却不以为然,朝廷内部主战派的呼声依旧占主导地位,与其说此次条约签订是大清放弃越南的巨大让步,倒不如说是对法国的缓兵之计,对越南这个小弟,大清上下依然难以割舍。

正如清廷在上谕中所强调:“将来详议条款,如法国另有要求,自然不难再予驳正。此时,整兵备边,仍不容懈,已派吴大徵、陈宝琛、张佩纶会办海防,并叠谕沿海疆臣,实力整顿防务,不得粉饰因循,以为自强之计。”

果不其然,法国人的如意算盘并没有奏效,打脸接踵而至,墨迹未干的条约也随之变成了一张废纸……

02 走火

光绪十年(1884年)五月二十四日,越南北黎。

“快看对岸!”

沧江之畔,守备清军闻言先是一怔,随后齐刷刷抬头望向对岸。但见一支近千人规模的法军正在集结列队,而几名军官则手持望远镜,同样也在注视着清军的一举一动。

没错,法军来了,此番马不停蹄而来不为别的,正是为了执行条约的第二款。自从《中法简明条约》签订后,法国政府便迅速派出一支九百人的纵队,由陆军上校杜森尼统领,妄图一举将北圻地区最后的清军驱逐出境。

但是,前线清军却并未接到朝廷撤防的指令,相反,这股清军接到的是“不准稍退示弱,亦不必先发接仗”的死命令。

面对咄咄逼人的法军,清军守将第一时间便致信杜森尼,恭敬地表示:”我方未接到撤退命令,希望贵方与总理衙门交涉,若收到命令,我方将立刻撤回边界。“但法军并没有回复。

既然写信不成,那就派人前去交涉。

于是乎,当天上午,一连几波中方使者走进法军驻地,表达了既然双方条约已签,何必节外生枝,希望法方停止进兵,以等待上峰的进一步指令。

但杜森尼显然是个急脾气,丝毫没有与清军继续磨叽的意愿,对于眼前这些”冥顽不灵“的中国使者,杜森尼暴躁地训斥道:”我奉命开赴谅山,以我这样的一支军队,直捣北京亦非难事,不论尔等和与不和,三日内我必取谅山!“

为了给对手一点颜色瞧瞧,杜森尼更是下令屠杀三名中国使者,其中两人枪毙,一人斩首,只有主使胡弁侥幸逃离。

等到下午时分,杜森尼下令全军开拔,向清军阵地挺进。

两国交战,不斩来使,这是道义,法国人的凶残已令清军将士大为愤慨,而眼巴前,法军又向己方阵地直扑而来,都是当兵的,同样一个肩膀扛一个脑袋,谁怕谁呀!

两军针尖对麦芒,谁也不肯后撤一步,随着法军兵锋的不断抵近,擦枪走火也就成了必然。下午四时左右,也不知是哪边先开的第一枪,战斗遂立刻打响。

△法军杜尼森纵队

此前法军一路撵着北圻清军穷追猛打,对清军自然十分轻视,再加上这支法军纵队是奔着接收地盘而来,并未携带火炮等重武器,战斗刚一开打,杜森尼就意识到自己这次怕是要吃大亏了。

以区区九百人对阵四千清军,兵力薄弱又没有火炮压制,法军自交火之初便陷入苦战,激战一夜,法军伤亡数十人,被迫从清军阵地败退下来。此时的杜森尼还在想着固守待援,但清军却并不打算给法国人留下任何喘息的机会。

第二日,清军援军抵达前线,立刻开始迂回包抄法军,以切断法军的退路。法军四面楚歌,危在旦夕,杜森尼不得不承认失败,仓促下令全军突围,在付出一定的伤亡代价后,法军于当天下午退回了沧江对岸。

此役,杜森尼为自己的狂妄买单,法军遭到了清军的迎头痛击,共阵亡二十二人,伤六十六人,另失踪二人。随军的英国记者斯柯特记录下了法军溃败的一幕:”法军迅速开始退却,不久就成了一场正式的溃退……“

清军尽管赶跑了法国人,成功守住了阵地,但其拉胯的战力却也表露无遗。在人数占据绝对优势的情况下,清军此战竟折损三百余人,伤亡远超法军,其糟糕表现令这场战斗难称胜利。

而这样的擦枪走火显然是双方都始料不及的。

法国人对此怒不可遏,法国驻华公使谢满禄当即向清廷发出严正抗议,指责清军先行开火,要求清廷对违背双方条约的后果负全责,并保留要求赔偿的一切权利。

清廷同样一肚子委屈,你法国人在没有提前知会的情况下武力驱逐驻防清军,还率先开火攻击,还有王法吗?还有法律吗?

与此同时,北黎冲突的消息迅速传至天津,老李同志彻底不淡定了。原因也很简单,这次擦枪走火,与李鸿章脱不了干系……

03 争议

光绪十年(1884年)六月初,天津直隶总督府。

直隶总督李鸿章郑重地将一份文件递给了英国《泰晤士报》驻天津记者,示意其仔细浏览。此时的李鸿章面无表情,淡定自若,仿佛不久前在越南发生的一切纷扰都与他毫无干系。

这份文件是法国人福禄诺拟定的一份条约补充说明,诚如法国人所言,中法双方曾明确讨论过清军撤出北圻地区的时间安排。

但更令人震惊的是,文中关于清军撤军的所有条款均已被划掉,而这份文件是经福禄诺签字同意的,这无疑说明了李鸿章此前拒绝了法国人关于撤军的要求,也证明了北黎冲突的责任应由法国承担。

对一个记者来说,这就是梦寐以求的独家爆料啊!

这名记者在询问李鸿章具体细节之后满载而归,几天后,《泰晤士报》便刊登了这则新闻,同时发表时评:”李鸿章采取的立场是信守条约文本,承诺在适当的时候实现撤军。“

望着记者离去的背影,老李不禁一声叹息,亡羊补牢,犹未晚也,让西方报纸将此事宣扬出去,从而替自己洗脱干系,自己能做的也就仅剩于此了。

至于李鸿章为什么要这么做,还得从《中法简明条约》签订后说起……

△李鸿章

《中法简明条约》签订后,福禄诺便多次催促李鸿章履行条约之第二款,将驻守北圻的清军即刻调回边界。清廷当然是能拖就拖,福禄诺回国在即,对此看在眼里,急在心头,但很快,福禄诺便想到了解决的办法。

四月二十三日,也就是福禄诺离津的前一天,福禄诺再次拜访李鸿章,并亲自递交了一份条约补充说明。在这份文件中,法国人详细规划了法军接收北圻地区的时间表,即二十日后,法军前往高平、谅山,四十日后,前往保胜。中国兵营则须限时退出。

看完福禄诺递来的文件,李鸿章当即陷入了进退两难的困境之中。

自签约以来,朝中主战派官员群情激奋,遂将满腔怒火倾泻在了李鸿章一人身上,一时间,老李成了过街老鼠,弹劾他的奏折竟多达三百余份。

再者,朝廷上谕说得明明白白,严令清军不准稍退示弱,法国人妄图清军能够不战自退,显然也是异想天开,痴人说梦。

正因如此,关于法国人责令清军限时退出的蛮横要求,李鸿章无论如何都不敢上报朝廷,否则,等待他的或许就不是口诛笔伐那么简单了。想到这里,老李不禁冷汗直流。

朝廷不好对付,眼前的法国人同样不是善茬,福禄诺这次前来并非协商,而是一次通知,李鸿章百般无奈接下了这份补充说明,但却并未给予福禄诺一个明确的答复。

一番思想斗争之后,老李同志决定瞒下这份补充说明,希望通过信息不对称来化解这场个人危机,但这一次老李偏偏碰上了福禄诺这个直肠子,相比其他老练的外交家,福禄诺显然没能体会到李鸿章的微妙意图。

在这位海军舰长看来,不反对即为同意,既然李鸿章都默许了,那咱们可不得就按时间表推进嘛。

随后,北黎冲突爆发,李鸿章最不愿意看到的情况发生了。

事发后,法国人第一时间将老李同志拎了出来,谢满禄在照会中愤怒地提示道:”此前接到福禄诺详细汇报,知道清军退兵一事已由福禄诺开具清单,并在其启程回国之日交给了李鸿章,李鸿章也已批复,所以我方才通报了贵部即将撤军的命令,这本是福禄诺防止混乱发生的有效办法。“

清廷对此大为惊讶,当即责问李鸿章为何隐瞒如此关键的信息。李鸿章当然不会承认,按老李为自己辩白的话来说:”今汝国商令限期退兵,语近胁制,我实不敢应允,亦不敢据以入奏。“

至此,双方进入相互扯皮环节。李鸿章坚称是福禄诺划掉了撤军要求,自己也从未许诺撤军时间,更拿出证据,请西方媒体见证宣传;法国人则断言是李鸿章自己涂改了文件,失信于法方。

而这一次,无论李鸿章的口水仗是否能打赢,都不影响清廷的态度。

清廷咬死认定法国人先行开火,开衅之责全在法方,并且严词拒绝了法国人提出的赔款要求。

大清当了一回真男人,这是法国人所没有想到的,事已至此,继续这场战争便成为了双方的唯一选择。在法国人看来,此时远东舰队必须采取一次强力行动,攻取某一地为质,方能迫使清廷履行既定条约。

六月十五日,三艘法国军舰抵达基隆附近海域,炮击岸防清军,企图占领基隆港,最终却被刘铭传率军击退。

不甘心的法国远东舰队司令孤拔遂决意干一票大的,立刻集结大批战舰,怒气冲冲向福州杀去……