△《出警入跸图》中的锦衣卫

01 酒宴

明嘉靖二十九年(1550年)三月,京师陆府。

酒过三巡,菜过五味,一番推杯换盏之后,众宾客个个脸颊晕红,眼神迷离,陆府的这场酒宴已然进入尾声。

今天到场的都是京师的达官显贵,作为主家,锦衣卫指挥使陆炳正端坐于主位,倍感脸上有光的他心情格外舒爽,不禁端起酒杯再次将杯中酒美酒一饮而尽。

眼看散席在即,有人却仍是意犹未尽,并不打算就此结束。

只见此人身形已是摇摇欲坠,但依然拎起酒壶,继续不依不饶地为其余宾客斟满酒杯。偶有不胜酒力拒饮者,他便将酒泼洒在那人身上,甚至将宾客冠帽取下充当酒器,肆意发出阵阵狂笑。

在座的都是有头有脸的人物,如此恶劣行径必定令众人极为厌恶。然而,受辱者却不敢发怒,虽心有不甘但也只能自认倒霉,即使是陆炳也不便上前制止,唯有一笑了之。

唉,能有什么办法,谁让这位爷是内阁首辅严嵩之子严世蕃呢。

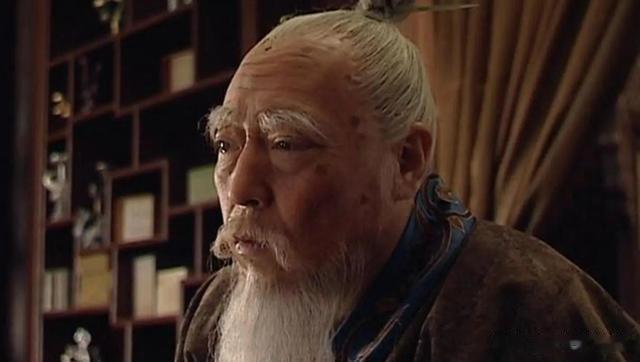

△严世蕃

严嵩年老体弱,内阁政务多半交由其子严世蕃代劳,而严世蕃的贪婪奸猾更胜其父一筹。结党营私,把持朝政,横行无忌,人人称其为“小阁老”,严世蕃权倾朝野,自然无人敢开罪于他。

正所谓一物降一物,严世蕃万万没想到,今天,他碰上了比他更牛掰的人物。

正当严世蕃忘乎所以,专心戏耍宾客之时,但见一人阴着脸起身靠近,以迅雷不及掩耳之势一把夺过严世蕃手中的酒杯,并迅速将杯中酒强灌入严世蕃嘴里,接着冷眼一瞥道:“这是我代表宾客们敬你的!”

从来都是我严世蕃戏弄别人,什么时候轮得到别人来戏弄我!

严世蕃当即大怒,回头一看,这天杀的贼子不是别人,正是锦衣卫经历沈炼。

按理说,锦衣卫经历不过是个小小的七品文书,严世蕃定然不会放在眼里,但沈炼这个经历却是大有来头的。沈炼是进士出身,历任溧阳、茌平、清丰三地县令,为官刚正不阿,素有贤名,就连陆炳都仰慕其名,请吏部调沈炼入锦衣卫,对他礼遇有加。

俗话说得好,横的怕愣的,愣的怕不要命的。严世蕃不怕各路达官显贵,对沈炼这样的愣种倒是颇为忌惮。再者,沈炼是陆炳眼前的红人,沈炼好对付,但这陆炳可是有明一代最具权势的锦衣卫指挥使,备受嘉靖皇帝恩宠,显然,陆炳是个不能轻易得罪的人物。

不看僧面看佛面,此时此刻,就算明知沈炼是蓄意挑衅,严世蕃也不得不强压心中怒火,选择忍气吞声,息事宁人。

小小闹剧就此作罢,但沈炼却并未善罢甘休,戏耍严世蕃只不过是一道开胃小菜,真正的大餐还在后头……

02 弹劾

嘉靖二十九年(1550年)八月,北京城。

十万鞑靼铁骑破关而入,兵锋直抵北京城下,敌酋俺答汗向明廷开出退兵条件:通贡互市。(“庚戌之变”延伸阅读:历史的血腥与疯狂:买卖不成,仁义不在)

对手已经明牌,压力自然落到了嘉靖君臣头上,但对于通贡互市,国子监司业赵贞吉第一个不答应。在群臣廷议时,面对怯懦而不敢言的文武百官,赵贞吉率先疾呼:“城下之盟,古人所不齿,一旦就此同意通贡互市,敌人必将得寸进尺,那时又该如何应对?”

然而,鞑靼人兵临城下,丝毫没有退兵的意思,明军是打也打不过,撵也撵不走,万一北京城破,后果不堪设想,谁也担不起这个责任。正因如此,朝中鲜有人敢表态支持赵贞吉。

就在赵贞吉孤掌难鸣之时,沈炼竟毅然上疏支持赵贞吉,认定大明决不可委曲求全,通贡互市,并提议嘉靖发大兵与鞑靼决一死战。

一个小小的锦衣卫经历也敢对国家大事指手画脚,严嵩等人颇为不屑,进而斥责沈炼:“哪里轮得到你来多话!”

沈炼听罢非但没有退缩,反而更加激烈地反驳道:“大吏们都吓得不敢说话,因此小吏才会站出来直言,这有什么可奇怪的。你们难道不知道主辱臣死的道理吗?”

一名七品小吏的谏言注定无法左右朝局的走向,不久,在严嵩和仇鸾的主持下,明廷与鞑靼达成和议,重开通贡互市。

△沈炼的草书

这样的结果令沈炼大为愤慨。

一方面,鞑靼人肆虐京师,朝廷却不思进取,一味求和,大臣持禄而好谀,小臣畏罪而结舌,最后竟结下这屈辱的城下之盟;而另一方面,自入职京师以来,亲眼目睹严党败坏朝纲的种种行径,沈炼更是忍无可忍。他曾向好友太仆寺丞张逊业痛陈道:“纲纪大坏,贿赂公行,四海民穷,九边政废,实际上就是严嵩父子的罪过!大奸不除,一切事情都将无法推行。”

张逊业只当好友发发牢骚,没成想,几天之后沈炼便亲手引爆了大明朝堂。

嘉靖三十年正月,一本《早正奸臣误国以决征虏大策疏》被递进紫禁城,来到了嘉靖皇帝的御案之上。

在奏疏中,沈炼洋洋洒洒列举了严嵩受贿、擅权、怠政、阻塞言路等十条大罪,并言明今虏寇之来者,三尺童子皆知严嵩父子之所致也。最后,沈炼恳请嘉靖将严嵩等人详议其罪,应诛而诛,应斥而斥。

好你个沈炼!新仇加旧恨,严嵩父子自然火冒三丈,当即反参沈炼一本,控诉沈炼构陷重臣,以博取直名。

在当时,严嵩圣眷正隆,弹劾严嵩的科道言官普遍不得善终,何况沈炼并非言官,显然没有风闻言事的资格。因此,厌恶官员卖直的嘉靖龙颜大怒,以诋毁重臣之罪将沈炼杖责四十,贬谪保安州。

沈炼弹劾严嵩终以失败落幕,在陆炳等人的力保之下,沈炼方才保住性命。胳膊终究是拗不过大腿的,但沈炼偏偏就不信这个邪!

03 诬陷

嘉靖三十五年(1556年)四月,九边重镇宣府。

当再一次收到沈炼的信件时,宣大总督杨顺不胜其烦,再也无法压制心中的怒火。

自被贬谪以来,沈炼虽已削职为民,但他仍时刻心系朝堂,压根就没消停过。

北虏时常犯边,边境战事不断,而明军守将大多畏敌如虎,怯战不前,以致边地民生凋敝,困顿不堪。宣大总督杨顺是严党骨干,治边庸碌无为,对此,沈炼看在眼里,急在心头,自然也将这笔账算在了严嵩父子头上。

因此,沈炼在保安州常常大谈国事,痛斥严党乱政误国,但凡碰到来往士绅,必定要怒骂严嵩父子一番,更将严嵩与李林甫、秦桧等历代奸相并论。

此时沈炼已非官身,此举无异于引火烧身,不少友人劝其收敛锋芒,但沈炼断然拒绝了众人的好意。他曾这样说过:“当初我不是言官,现在我也不是哑巴,若有人胆敢欺君罔上,我誓与其不共戴天,必当舍此身以报主上,以救万民于水火之中。”

沈炼的一系列行为自然引起了严党的警觉,只不过还没等杨顺等人发难,沈炼便先一步找上门来。

杨顺一味死守城关,不敢出城迎敌,任由鞑靼骑兵肆虐边地,沈炼多次致信谴责,催促其发兵退敌,而杨顺每次都以贬谪官员无权过问为由予以拒绝。

这一次,怒不可遏的沈炼向杨顺发出威胁,如若还不发兵退敌,自己将上奏朝廷,告他个畏敌避战之罪。为此,沈炼甚至亲自带人杖毙了杨顺手下几名杀良冒功的明军士卒。

杨顺又气又惊,于是赶紧联络严嵩。大哥,这人不能再留了!

天堂有路你不走,地狱无门你闯进来,紧接着,一场阴谋悄然向沈炼袭来……

当时,边地白莲教盛极一时,明廷命杨顺等边将抓捕其头目,杨顺转念一想,这正是解决沈炼的大好机会。于是,杨顺等人将沈炼列为白莲教匪首之一,给他定了个谋反的罪名。

严党权势滔天,朝中官员虽皆知此为冤案,但少有人敢直言进谏,就算张逊业等个别官员仗义执言,也会立刻遭到严党的无情打压。最终,嘉靖下诏,将沈炼抄家问斩。

行刑前,沈炼依旧痛骂严嵩等人祸国殃民,并写下《绝命诗》一首:

宋室忠臣死,吾应是后身。

谁知今将相,还是姓秦人。

△沈炼

风水轮流转,多年以后,终于也有严嵩父子倒霉的时候。

嘉靖四十四年三月,当严世蕃在京城西市开刀问斩之时,在刑场的某一角落,一群年轻人默默竖起一杆长幡,幡上赫然写着两个大字:沈炼!待刽子手砍下严世蕃的头颅后,这些人不禁嚎啕大哭道:“我们的老师在地下终于可以瞑目了!”

对于沈炼,《国榷》曾有这样一段评价:“(沈炼)投身荒塞,隐约潜晦,何必不自得。”看来,谈迁也认为沈炼一味嫉恶如仇,不懂得韬光养晦,才落得斩首弃市的悲惨结局。

明哲保身的道理世人不难理解,但宁鸣而死,不默而生,则是另一种态度。

或许在沈炼看来,人生在世,上无愧于天,下无愧于地,行无愧于人,做无愧于心,才是别样的精彩。