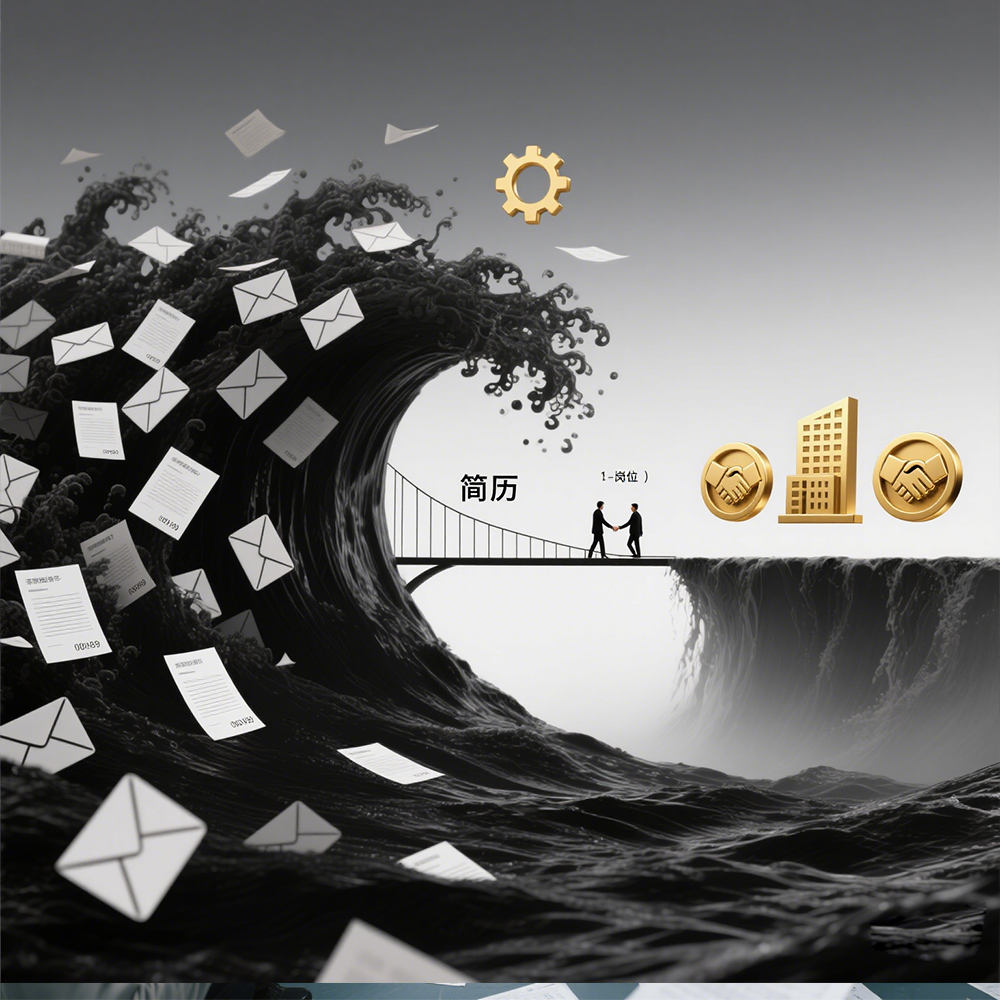

中核集团 2025 年校招收到 119 万份简历的消息,瞬间席卷了互联网。

这个数字意味着什么?平均每个岗位有 700 人争抢,录用率比考公务员还低,甚至超过了某些顶尖互联网大厂的校招竞争。更讽刺的是,这些简历来自 42 万求职者,人均投递近 3 个岗位 —— 这确定不是在买彩票?

一、当 "铁饭碗" 成为奢侈品

在浙江某 985 高校的就业指导中心,一位辅导员告诉我:"现在学生找工作,第一句话不是问薪资,而是问 ' 这个岗位能签几年?'" 这种心态在 2025 年尤为明显。

国家统计局数据显示,16-24 岁青年失业率虽然从 16.9% 微降至 16.5%,但仍有近两成年轻人在劳动力市场漂泊。当经济增速放缓、行业洗牌加剧,央企的稳定性就像黑暗中的灯塔,吸引着无数飞蛾扑火。

中核集团的 "星原计划" 年薪 30 万起,特别优秀者上不封顶。

这样的高薪岗位自然引发疯抢,但更值得关注的是普通技术岗的竞争。

一位核电专业的硕士告诉我:"哪怕去偏远地区的核电站倒班,只要能签正式合同,我都愿意。" 这种 "宁要央企一张纸,不要民企万两金" 的心态,折射出当代年轻人对职业安全感的极度渴求。

二、"广撒网" 背后的生存焦虑允许投递 20 个岗位的机制,看似给了求职者更多机会,实则暴露了就业市场的荒诞。

在南京某 211 大学的 BBS 上,有人晒出自己的 "海投战绩":三个月内投递了 87 家单位,参加 23 场面试,最终只拿到 3 个 offer。

这种 "简历通胀" 现象,本质是求职者在不确定性中寻求心理安慰 —— 投得越多,似乎离成功越近。

更值得警惕的是 "跨界内卷"。中核集团此次招聘中,35% 的简历来自非核专业学生。

一位汉语言文学的本科生在面试中说:"我辅修了经济学,还自学了 Python,就是想证明自己能适应任何岗位。" 这种 "十八般武艺" 的展示,既是个人能力的提升,也折射出专业教育与市场需求的脱节。

当高校培养的人才与产业需求错位,年轻人只能用 "斜杠" 来弥补结构性失衡。

三、核能热潮下的冷思考中核集团的百万简历现象,既是核能产业崛起的缩影,也是时代焦虑的投射。

国家原子能机构预测,2025 年我国核技术应用产值将突破万亿元,核电装机容量新增 70GW。这样的产业扩张,本应带来大量就业机会,但为何会出现 "百万简历争八千岗位" 的奇观?

问题出在 "结构性错配"。核能行业需要的是 "核工 + 数字化" 复合型人才,而高校培养的仍是传统核工程专业学生。

在中核集团的招聘中,金融科技、人工智能等跨界岗位占比提升,但符合要求的毕业生却寥寥无几。

这种矛盾,本质是教育体系对产业变革的反应迟缓。当企业需要 "核能 + AI" 人才时,高校还在教学生画反应堆图纸。

四、破局之路:从 "稳" 到 "创" 的转型

面对这场就业困局,我们需要重新审视 "稳定" 的定义。在深圳某科技公司,一位 95 后程序员说:"与其在国企拿死工资,不如在民企搏一搏。"

这种心态转变,正在催生新的就业生态。灵活就业参保人数突破 2.3 亿,其中 68% 是 00 后,说明年轻人开始接受 "不稳定" 的生存方式。

企业也在调整策略。中核集团推出的 "核星计划",允许员工在技术岗和管理岗之间自由切换,打破了传统国企的晋升天花板。这种 "双轨制" 职业路径,为年轻人提供了 "纵向深耕" 与 "横向拓展" 的双重可能。

当企业不再把员工绑在固定岗位上,就业市场的活力才能真正释放。

站在 2025 年的十字路口,我们看到的不仅是中核集团的招聘盛况,更是整个就业市场的转型阵痛。

当 "铁饭碗" 成为稀缺品,年轻人需要的不是盲目跟风,而是找到自己的核心竞争力;当产业变革加速,教育体系需要的不是维持现状,而是与市场需求同频共振。

真正的稳定其实是你的健康,我们要不断在自己身上投入更多的时间保持好的身体。