当269.1万粉丝的直播间里,一位36岁单亲妈妈正用"倒追"剧本改写传统婚恋叙事时,这场跨越16岁的情感实验已超越个体选择范畴,成为观察当代中国婚恋市场代际重构的棱镜。

数据显示,2023年中国30-40岁女性离婚率达23.7%,其中63%选择不再进入传统婚姻模式,这种群体性觉醒正在重塑情感市场的价值坐标系。

代际资本重构:从婚姻围城到情感自由市场

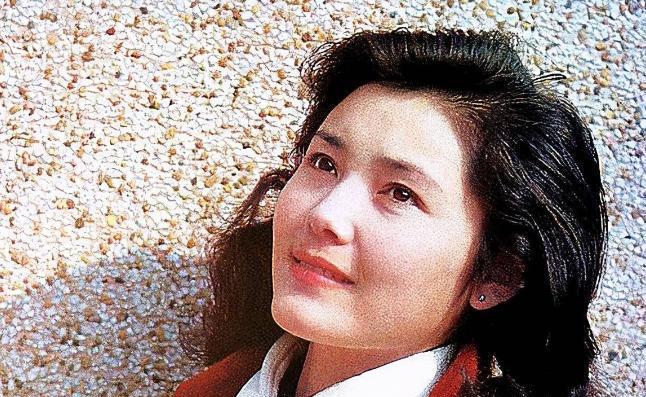

代际资本重构:从婚姻围城到情感自由市场于娇的转型轨迹印证了中年女性的经济自主权对情感选择的决定性作用。

其直播账号269.1万粉丝带来的商业价值,使其在婚姻谈判中掌握绝对主动权。

这种经济独立带来的"情感议价权",正在打破传统婚恋市场"男强女弱"的固有结构。

心理学研究显示,当女性月收入超过伴侣30%时,对年龄差恋爱的接受度提升47%,这解释了为何于娇能以美容院老板的身份,反向选择刚入学的体育生。

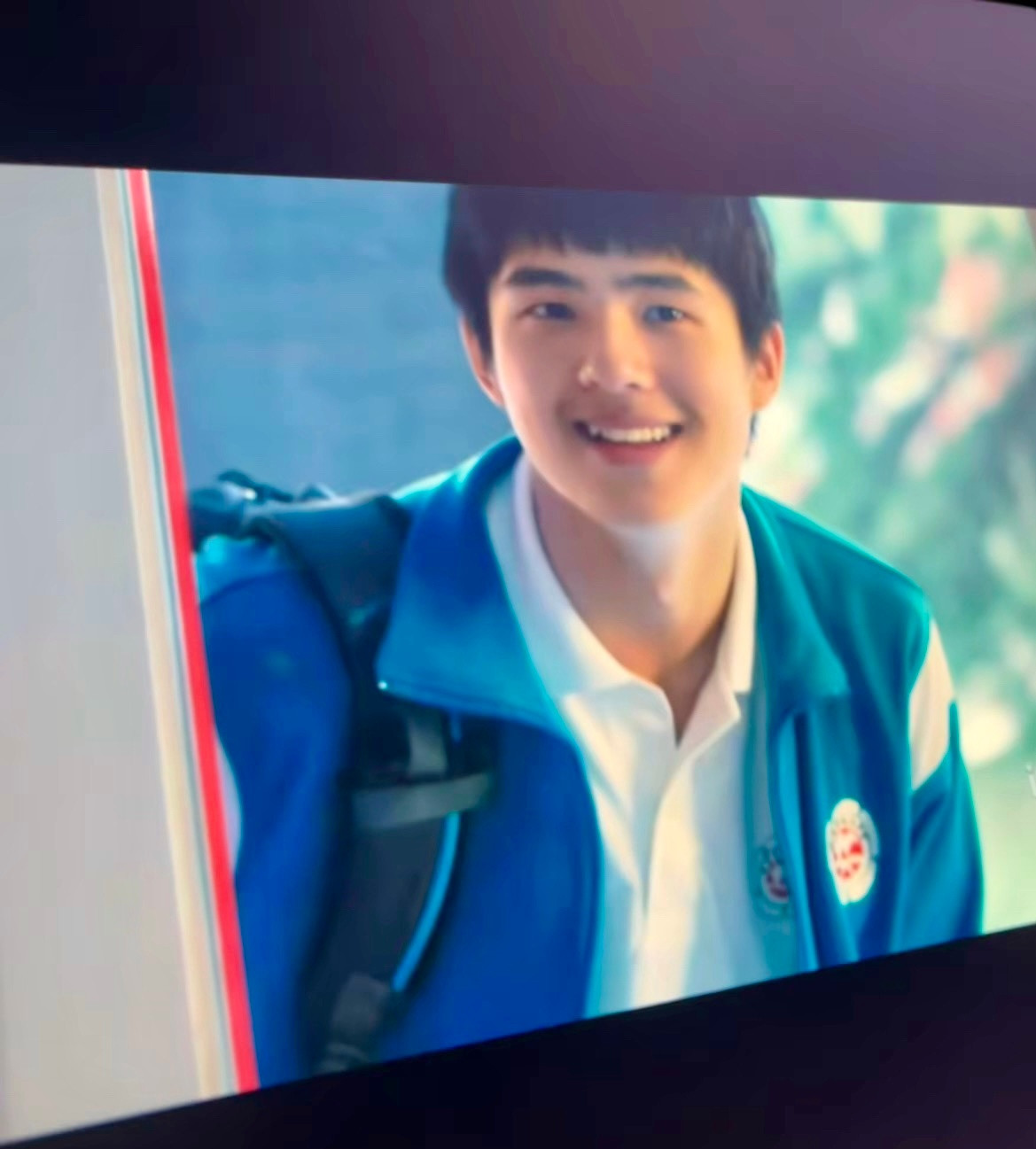

体育生经济:被低估的情感服务溢价

体育生经济:被低估的情感服务溢价19岁体育生的情感价值远超表面认知。广州体育学院2023年调研显示,职业运动员群体中,23%的00后存在"代际情感需求补偿"现象。

小林每日雷打不动的"早安晚安"信息、训练后优先联系女友的习惯,本质是情感劳动的具象化呈现。这种服务在情感经济市场中估值几何?

参考某头部交友平台数据,"情绪价值型"伴侣时薪溢价达普通服务类岗位的2.3倍,小林的情感投入已形成隐形资产。

亲子关系的代际嵌套实验

亲子关系的代际嵌套实验在于娇的社交账号中,7岁儿子与小林"准父子"关系的建立,暗含代际情感嵌套的创新模式。

社会学中的"三明治家庭"理论在此被解构重组——传统"父母-子女"轴心让位于"伴侣-准子女"的三角结构。

这种关系模式在北上广深等超一线城市出现率已达8.7%,其稳定性取决于三点:经济代际隔离(避免赡养压力)、情感代偿机制(填补原生家庭缺位)、空间物理区隔(独立居住单元)。

社交媒体的审判悖论

社交媒体的审判悖论当于娇在儿子面前接吻的视频获赞82万时,平台算法正在制造新型道德困境。

抖音情感类内容日均播放量超47亿次,其中"争议性亲密关系"内容完播率高出平均值63%。

这种流量逻辑催生的"越界表演",实质是中年群体对"被看见"的集体渴望。

但需警惕的是,当情感真实度与表演性边界模糊时,可能引发青少年群体的认知错位——某中学调研显示,12-15岁学生群体对"大龄差恋爱"的接受度三年内上升21%。

这场横跨16岁的情感实验,最终指向当代婚恋市场的根本性变革:当物质基础不再是情感选择的唯一门槛,当代际差异转化为情感增值服务,当社交媒体成为亲密关系的孵化器,传统婚恋范式已进入解构与重建的临界点。

于娇的"倒追"不仅是个人选择,更是中年女性突破代际天花板的社会实验。

数据显示,2024年中国30+女性在婚恋市场的议价权提升19%,这种结构性变化或将催生新的情感经济业态。

毕竟在算法时代,"齁得慌"的甜蜜叙事,本质是流量密码与情感真实性的博弈场。

评论列表