【异姓爵位制度简述】

清代异姓爵位制度,肇始于关外太祖时期。太宗即位后,对其加以改革与完善。至顺治一朝,已初步构建起一套相对完备的体制。然而,该制度最终确立为定制,乃是在乾隆十六年。彼时,爵位被细致划分为九级二十七等,具体情形如下:

清代封爵体系中,公、侯、伯、子、男、轻车都尉、骑都尉、云骑尉及恩骑尉各有等差。其中,公爵分一等公、二等公、三等公;侯爵则有一等侯兼一云骑尉、一等侯、二等侯、三等侯之别;伯爵包含一等伯兼一云骑尉、一等伯、二等伯、三等伯;子爵分为一等子兼一云骑尉、一等子、二等子、三等子;男爵有一等男兼一云骑尉、一等男、二等男、三等男。轻车都尉亦设一等轻车都尉兼一云骑尉、一等轻车都尉、二等轻车都尉、三等轻车都尉;骑都尉则分骑都尉兼一云骑尉与骑都尉;此外,还有云骑尉与恩骑尉。

在爵位体系中,自骑都尉起,各爵等均设有“兼一云骑尉”。部分读者或许对该概念尚存疑惑,究其根源,乃是因异姓爵位等次的晋升,皆以云骑尉作为基本度量单位。

以清代封爵制度为例,假设某官员获封一等伯爵位,因其功绩卓著,皇帝予以嘉奖。然而,此功绩尚未达到晋封三等侯的标准,故朝廷会额外赐予云骑尉世职。如此,该官员实际爵位便为一等伯兼一云骑尉。若后续该官员再获一个云骑尉世职,依照既定封爵规则,即可顺利晋封三等侯。简而言之,在这一封爵体系下,累计获得两个云骑尉世职,官员的爵位便能实现升等或升级。

在清代,尽管存在诸多异姓获封王爵或追赠王爵的情形,但从律法维度审视,公爵实则为异姓贵族所能企及的最高等级爵位。而封王与赠王之举,皆属于特殊范畴,不可予以一概而论,需依据具体情形分别考量。

需明确的是,在封建王朝爵位封赏体系中,存在这样一种情形:部分已获一等公爵位的异姓大臣,若立下重大军功,皇帝会在其原有一等公爵位基础上,予以额外封爵。以乾隆二十年为例,彼时一等公傅恒成功平定准噶尔内乱,乾隆帝为此特赐,使傅恒在原有一等公爵位上再受此封。

此类情形在历史记载中屡见不鲜。众多非宗室的王公贵族,均获授额外的封爵。所加封爵,以子爵及以下级别为普遍,并且在封爵承袭方面,往往明确指定由子孙中的某一位继承。

在异姓爵位体系中,公爵虽居等级之首,但一等公并非爵位顶点。以清代为例,开国元勋扬古利,于天命六年获封一等子,至天聪八年,晋升为超等公,后在崇德二年追赠武勋王。值得注意的是,在整个清代爵制里,超等公属于极为特殊的存在,仅有扬古利获此殊荣。

在封爵体系中,存在一类封公却未明确等级的情形。例如,作为开国元勋的额亦都,其受封公爵时便未标明具体等第。彼时,太宗封其为弘毅公(但对此,部分人士或存不同见解,倾向于将其认定为一等公)。此外,沈志祥、郑成功、郑克爽以及白文选等人所封公爵,同样未对等级予以阐明。

在清朝爵制体系中,异姓爵位同样面临承袭次数相关议题。清初阶段,关于爵位能否世袭以及具体承袭次数,均需仰仗皇帝以特旨形式予以明确。然而,自乾隆朝起,情形发生转变。此时,朝廷针对爵位承袭次数制定了详尽且具体的规范条例,取代了往昔依赖皇帝特旨的模式。

在爵位承袭体系中,一等公的承袭次数设定为二十六次,二等公为二十五次,三等公则为二十四次。此后,各等级爵位依序递减一次,至云骑尉时,承袭次数仅为一次。虽各级各等爵位均明确规定了具体的袭爵次数,但鉴于伯爵及以上爵位的承袭次数相对较多,在实际意义上,与世袭罔替并无显著差异。

“封”与“赠”在封建爵制体系中存在显著差异。通常而言,封爵制度下,爵位往往具备世袭罔替的特性,即爵位可世代相传且不改变等级。与之相对,赠爵则有不同规则。若无皇帝颁布的特殊旨意,赠爵的承袭方式较为受限,要么仅局限于受赠者本人,不可传于他人;要么即便能够传承,也会以降级的形式承袭,致使爵位等级逐代降低。

【二等公为何很少有人获得】

据御史统计,清代通过封授与追赠方式获封的异姓公爵,约计93位,尚未达至百数,足见公爵爵位在彼时堪称稀贵。在这些获封公爵者中,除皇后之父依例受封承恩公外,绝大多数皆出自满洲贵族世家,蒙古与汉族受封者所占比例相对有限。

清代爵号体系,类别分明,主要涵盖五方面:其一为酬庸爵号,旨在彰显对累世功勋的褒奖,以酬谢其过往卓著功绩;其二乃奖忠爵号,此乃用以优待为朝廷捐躯效命者,对其忠义之举予以崇高嘉奖;其三是推恩爵号,意在将皇恩推及外戚,使其共享恩泽;其四为加荣爵号,目的是赋予圣裔特殊荣耀,凸显其与众不同的地位;其五为备恪爵号,用以抚恤前朝后裔,体现对前朝的敬重与妥善安置。

在相关封赐情形中,有三类情况最为普遍。而“加荣”这一类别,以授予孔子后裔世袭衍圣公之职为典型;“备恪”的例证,则是雍正二年将前明后裔朱之琏封为一等侯。但需指出,“加荣”与“备恪”这两种封赐情况,相较于前三类,在历史上出现的频率相对较低。

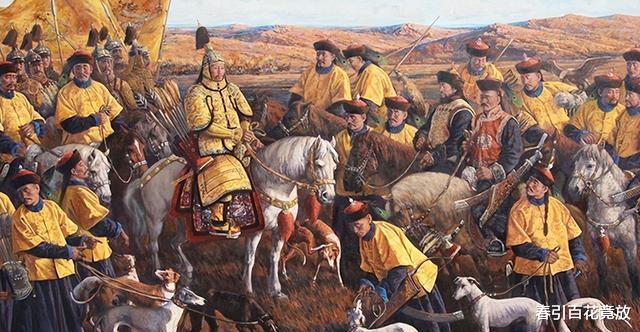

在异姓公爵的构成数量里,凭借军功获封者占比最为显著。此部分人士与爱新觉罗氏家族关系错综复杂,同时,他们亦是深得皇帝信赖的股肱之臣。其爵位晋升颇为迅速,通常起始于子爵。当积累到一定程度的军功后,便会获授公爵之位,部分人员甚至能一步跃升至一等公爵。

部分官员因资历尚浅,虑及在朝堂之上引发诸多议论,故而常以三等公作为阶段性职位,随后通过为其创造建立功绩的契机,进而将其晋升为一等公。

此外,公爵在封建爵位体系中数量稀缺,地位尊崇至极。与侯、伯、子、男等爵位遵循常规晋封流程不同,朝廷对公爵的晋封并非按部就班。获封公爵者,若未建立新的功勋,爵位维持原状;而一旦立下功绩,往往会直接越过二等爵位,跃升一等。盖因公爵已处高位,对于此等爵位晋升,皇帝通常从宏阔的政治考量出发,一步到位的晋升方式,更能彰显皇恩浩大,体现朝廷对公爵功绩的高度认可与褒奖。

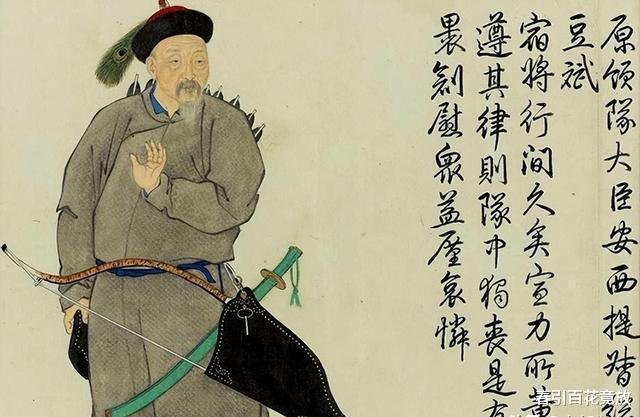

在清代,异姓爵位授予遵循特定准则。鉴于获授中低级爵位者人数众多,且其中不乏汉族人士,故而对于较低等级爵位的授予,须严谨依循既定程序。这一举措旨在强化管控。以左宗棠为例,其在收复新疆之际,已获二等侯爵位。即便如此,在其辞世后,朝廷亦未将其爵位晋封至一等侯。

从严谨角度而言,清代针对异姓所封之爵位,实则划分为爵与世职两类。其中,唯有子爵及以上等级,方得以称作“爵”;至于轻车都尉及其以下的等级,则一概统称为“世职”。