在一个阳光明媚的午后,闲聊的朋友中突然有人提问:“你们知道,为什么最近电脑总是说要升级内存到DDR4或者DDR5吗?”这样的问题不仅引发了一场热烈的讨论,还让大家纷纷掏出手机,开始搜索DDR内存的秘密。

对于很多普通用户来说,“DDR”就像是科技产品的标签,熟悉又陌生。

大家都知道这关系到电脑的性能,但其中的具体差异和发展历程却鲜有人知。

今天,我们就来一个通俗易懂的揭秘,聊聊这DDR内存的进化史。

DDR代际发展与速率提升想象一下,最初的DDR内存在电脑里究竟扮演着什么样的角色?

其实,DDR内存是计算机的核心部件之一,其责任重大。

自DDR1问世以来,计算机的运行效率得到了显著的提升。

早期的DDR1,如同那台曾陪伴我们成长的老旧台式机,承载着200MT/s到400MT/s的数据速率。

一如那个年代的我们,简单却富有朝气。

时间推进,技术演变汹涌而至。

DDR2的出现,就如同我们进入青涩年华时的那份悸动,引入了更短的信号周期和更低的工作电压,令数据速率提升到400MT/s到800MT/s。

紧接着,DDR3、DDR4和DDR5像人生的各个阶段,不断完善和创新。

每一次的更新,不仅仅是速率的提升,更是对用户体验的改善。

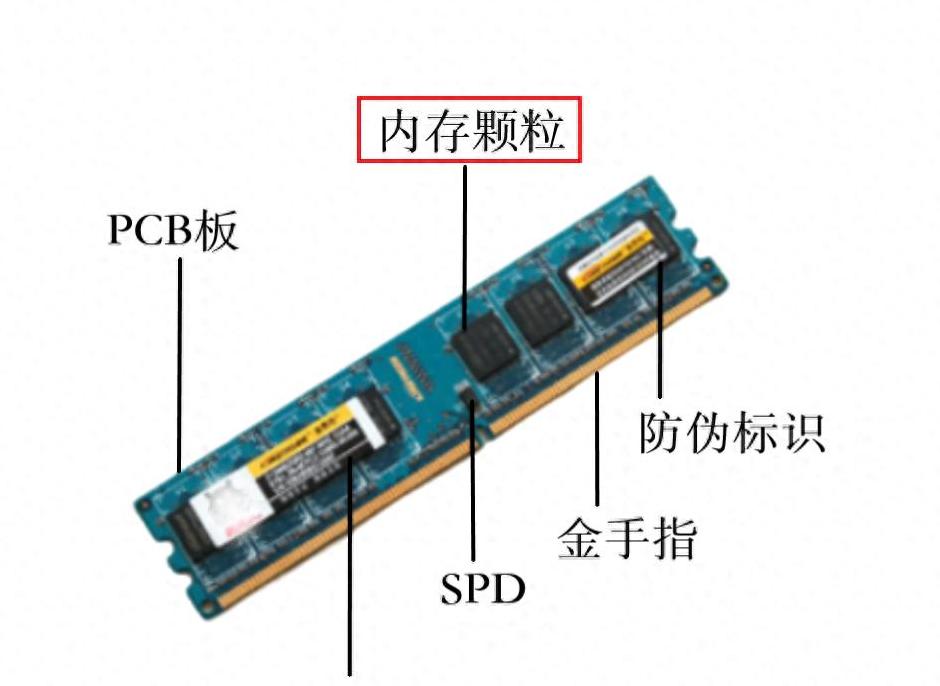

信号引脚详解在了解内存的发展历程后,我们不妨来看一看DDR内存模块是如何与计算机系统交互的。

或许你不知道,每一块DDR内存模块上都有一些神秘的“引脚”。

这些引脚就像是内存和系统之间沟通的桥梁。

其中,地址线负责着“去哪”的目标确认,而控制线则掌控着内存的各种操作。

片选信号更像是一个点兵场景,总是准确激活特定内存芯片开始工作。

当行地址选通和列地址选通忙着确认位置时,写使能信号则帮忙在读取和写入操作间切换。

而差分时钟的到来,则保障着一切行动的准时性。

每一个细节都在不动声色中提高着内存效率。

架构特点与工作原理生活中,我们常常发现,想要提高效率,总需要做一些优化。

DDR内存的架构设计便是如此。

多级缓冲区的应用,是为了优化繁杂的读写操作,像是大城市中忙碌的交通信号灯,减少等待。

命令解码与控制逻辑,则是在幕后进行着复杂的操作解析,让每一个步骤都明明白白。

自刷新功能则有趣得很,无论系统是不是在休息状态,数据依然保持尽善尽美。

和我们通常在极端天气中采取的应急措施相似,温度补偿自刷新更是根据环境变幻调节节奏,确保数据安全无虑。

供电电压的不断降低,也让节能和可持续变得越来越现实。

DDR芯片布局与拓扑结构在现代的科技装置中,布局的科学性总是被以上帝视角般重视。

DDR内存的芯片布局同样如此。

通过合理安排,可以让内存的连接更为顺畅,就像是对于家中物品的智慧安置。

DDR芯片的布局特别讲究,设计师们会考虑到各种电阻的匹配,确保在又快又准的同时,又节能环保。

追求的是在最短路径中完成数据应传的使命,而这无疑像极了一场“时间就是金钱”的效率竞赛。

而通过灵活的调节手段,DDR内存能在不同的应用场景下依旧保持最优表现。

从DDR1到DDR5,内存如同一段成长的旅程,见证了科技的飞速进步。

它不仅影响着我们使用电子设备的体验,更是一种与时代同步的节奏,伴随着我们的日常生活。

简单的芯片之上凝练的是无数科技工作者的智慧和努力。

希望经过这次的揭秘,你能对DDR内存有一个更为生动且真实的认识。

未来,或许我们还能继续见证DDR内存如何不断革新,带给我们更加精彩的科技生活。