为何渡江战役期间存在三个月的间歇?原因在于,那段时间正值关键节点,美国方面正极力说服蒋介石采取“分江而治”的策略,即让美国控制长江以南地区。与此同时,斯大林也在向共产党提出类似建议,主张实行“分江而治”,这意味着长江以北可能会成为苏联的势力范围。这便是当时的实际情况。

1949年4月20日夜晚,中国人民解放军数以百万计的士兵,在超过百门大炮的火力掩护之下,正式启动了渡江作战。他们向对岸残留的国民党军队发起了强劲的攻击。

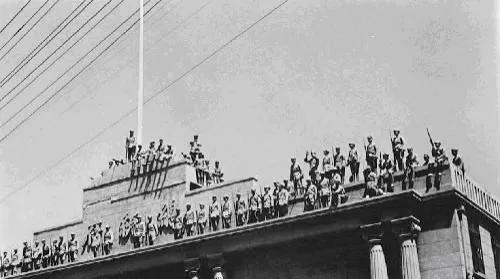

照片记录的是1949年4月20日的事件,国民党当局未签署国共谈判代表共同拟定的《和平协议》。自该日夜晚起,中国人民解放军着手横渡长江天险,至23日,南京得以解放,标志着国民党反动统治的终结。

照片展示的是毛泽东主席在北平香山双清别墅内,阅读关于南京解放的胜利消息。

三天后,即4月23日,我军成功占领了蒋氏所在的“总统府”,实现了南京的全面解放。随后,各路部队继续迅速向南推进,迅速席卷了整个南方地区。这次战斗,成为了蒋军崩溃的决定性因素,为全中国的解放奠定了坚实基础。

实际上,这场战斗原计划三个月前即可展开,但因涉及多方面深层次的考虑,所以在攻击时机的选择上颇为慎重。

1945年,第二次世界大战落幕之后,尽管苏联与美国表面上维持着同盟国的姿态,但它们之间根本性的矛盾却预示着这种联盟难以长久维系。不久,丘吉尔发表的铁幕演说公开揭示了美苏之间的敌对态势,随后,双方迅速以东西柏林作为分界线,正式步入了对峙阶段。

在中国问题上,美苏确实各有其考量。彼时,中国正处于两大阵营的对峙前沿,这无疑为“分而治之”的策略提供了可能,正如德国与朝鲜的分裂先例所示。然而,这种策略并非轻率之举,背后涉及复杂的政治、经济和军事考量。

苏联方面清晰表达了其立场,期望中国内部形成两大区域,类似于朝鲜与印度的情况。鉴于当时的国力对比,提议以长城作为分界线,中国方面负责长城以北的区域,具体包括蒙古、新疆、陕西及东北地区,以此作为苏联的一道防御屏障。

美国方面同样不希望见到苏联在中国的势力过于强大,随即向蒋介石提出,建议他不要坚持统一中国,而是与我方以长江为界,分而治之。然而,这一提议遭到了蒋介石的拒绝。在他看来,解放军是最大的威胁,必须予以消灭。

自秦朝秦始皇统一中国以来,中国大体上维持着统一的局面,怎能考虑分裂治理?这显然会成为背负历史骂名之人。

蒋氏毕生所求乃统一中国,因此对于美方提出的“隔江分割治理”方案,他断然不会接受。随即,美国采取施压策略,声称若不顺从,便扶植李宗仁上位,以此作为对蒋氏的威慑。

毛泽东深刻洞察了斯大林的意图,意图将中国作为庇护所?这是决不允许的!

图片展示的是关于南京解放的历史资料。

1949年3月4日这一天,斯大林又一次迫不及待地向毛主席提出要求,他依据的理由是美国已拥有核武器,同时苏联可能会停止援助,以此作为压力,迫使毛主席采纳以长江为界、分而治之的方案。

中国正面临一个重大的历史转折点,该如何抉择成为关键问题。若选择开战,美国与苏联的介入该如何应对?若选择避免冲突,中国是否将就此被分割,隔江而治?

在此关键时刻,任何失误都可能触发一系列连锁效应。尽管从军事角度来看,解放军有能力轻松应对蒋军,但面对美苏军队的潜在对抗,我们尚未具备足够的实力。

机遇往往不期而至,在1948年6月24日这一天,柏林局势骤然紧张,危机全面显现。

1948年,源于东西方间存在的猜疑与缺乏信任,双方矛盾激化,最终演变为实际冲突。彼时,美国和苏联分别派遣了数十万军事力量,在柏林形成了紧张的对峙局面。

毛泽东迅速察觉到,时机已经成熟。总指挥部一致决定,应即刻利用美苏军队在柏林集中的契机,对国民党军发起决定性战役,力求快速取胜。

在短短三个多月的时间里,中国人民解放军数以百万计的部队成功击败了国民党军队的所有精锐力量,取得了三大战役的全面胜利。

当美苏两国意识到情况变化时,我军已控制中国大部分地区,他们试图“分裂治理”的策略随之落空。

柏林的对峙历经324日方得终结,相比之下,毛主席仅用三个月便成功挫败了蒋氏势力。待美苏欲调动兵力介入时,时机已逝,它们仅能徒然地进行外交抗议。毛主席准确把握了这一关键时期,有效瓦解了蒋军。若稍有迟缓,后果将极为严重。何以称毛主席为伟人?其卓越的战略眼光与决断力由此可见一斑。

1949年,时局错综复杂,唯有那些沉着且果断的决策者,方能精准捕捉制胜时机,一举夺魁。他们最终取得了胜利,历史也再次验证了这个道理:机遇总是青睐于那些预先做好准备的人。