1945年冬,重庆谈判前。

在一间幽静的书房里,柳亚子正专注地阅读着一张泛黄的纸条。

那上面工整地书写着一首词作:

《沁园春·雪》。

柳亚子的眼睛越读越亮,到最后竟然不自觉地站了起来。

他喃喃自语道:

“好词啊,好词!”

这首词的气势磅礴,意境深远,文字优美。

让这位文坛老前辈,都感到惊叹不已。

柳亚子迫不及待地,将这首词分享给了文学界的朋友们。

很快,这首词像一阵旋风般席卷了整个文学圈。

大家纷纷赞叹,称赞这首词的作者不愧为一代文学大家。

这时,有人悄悄告诉蒋介石,说毛主席的一首词在文学界引起了轰动。

蒋介石听后,眉头紧锁。

他心想:

谈判桌上的对手,竟然在文学上也如此出色。

这怎么能行?

于是,蒋介石召集了一群当时颇有名气的文人学士。

他们聚在一起,挖空心思要创作出一首能够超越《沁园春·雪》的作品。

这群文人日以继夜地苦思冥想,讨论切磋。

他们你一言我一语。

时而激烈争辩,时而陷入沉思。

然而,每当有人提出新的创意,总会有人摇头叹息:

“还是不如《沁园春·雪》啊。”

日子一天天过去。

他们越是研究这首词,越发感受到它的魅力。

词中那磅礴的气势,优美的韵律。

无一不让他们叹为观止。

最终,这群文人不得不承认,他们合力创作的作品,远不及《沁园春·雪》。

他们感叹道:“这首词不愧是出自大家之手,我们甘拜下风。”

那么,能让文学大家毛主席刮目相看的挽留,究竟是什么人写的?

一副挽联1972年冬天,北京笼罩在一片肃穆的气氛中。

陈毅元帅的离世,让整个中国都陷入了悲痛之中。

毛主席心中更是难以平静。

决定亲自前往追悼会,送这位老战友最后一程。

追悼会现场庄严肃穆,很多人前来悼念这位功勋卓著的元帅。

毛主席缓步走进会场,目光扫过四周。

突然,被一副挽联吸引住了。

“仗剑从云作干城,忠心不易,军声在淮海,遗爱在江南,万庶尽含哀,回望大好山河,永离赤县;

挥戈挽日接樽俎,豪气犹存,无愧于平生,有功于天下,九原应含笑,伫看重新世界,遍树红旗。”

那副挽联气势磅礴,文字优美。

上联“仗剑从云作干城”,描绘了陈毅英勇无畏的战士形象;

“军声在淮海,遗爱在江南”,则回顾了他在战争年代的赫赫战功和在和平时期的政绩。

下联“挥戈挽日接樽俎”,展现了陈毅从军人到外交家的转变;

“无愧于平生,有功于天下”,高度概括了他一生的贡献。

最后以“遍树红旗”收尾。

既是对逝者的缅怀,也是对未来的展望。

毛主席细细品味着这副挽联,不禁连连点头。

他由衷地赞叹道:“这个挽联写得好。”

带着对挽联作者的好奇,毛主席转身向陈毅的夫人张茜询问。

张茜轻声回答:

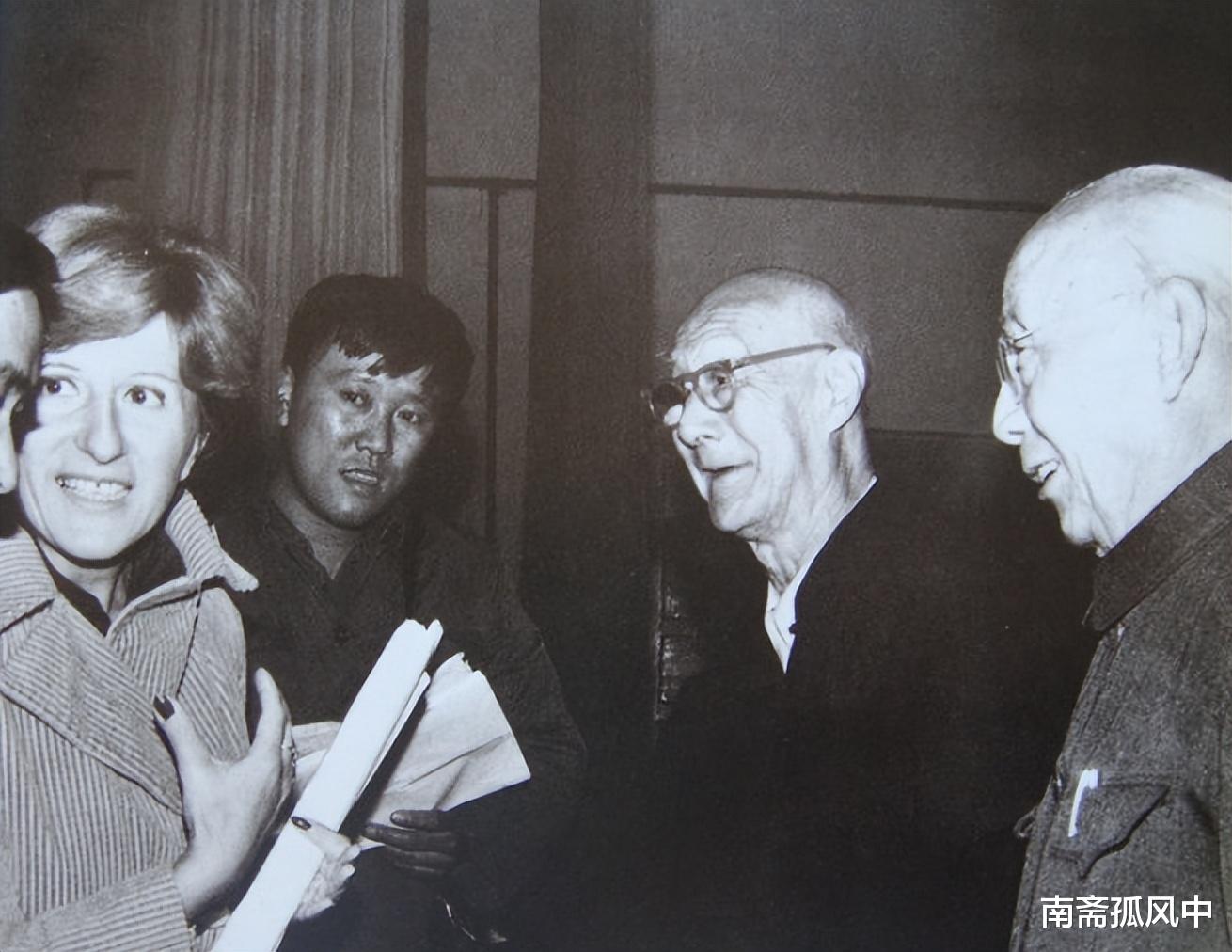

“是张伯驹先生写的。”

听到这个名字,毛主席若有所思。

张伯驹,究竟是一个怎么样的人?

几代家产,一代耗尽张伯驹,民国时期一位富家公子。

他不同于其他纨绔子弟,而是对中国传统文化有着深厚的热爱。

在那个动荡的年代,许多珍贵的文物正被外国人争相掠夺。

张伯驹看在眼里,痛在心里。

于是,他开始不遗余力地搜集文物。

每当听说,有珍贵文物即将流失海外。

他都会毫不犹豫地掏出家中积蓄,用高价将其买下。

渐渐地,他的家中收藏了大量珍贵文物。

其中不乏国宝级的珍品。

建国后,张伯驹做出了一个令人敬佩的决定。

他将自己花费巨资收集的文物,无偿捐献给了国家。

其中,包括李白的《上阳台帖》和晋朝陆机的《平复帖》等稀世珍品。

然而,这种行为,也让张伯驹付出了巨大的代价。

他家几代人积累的财富,在他这一代几乎耗尽。

曾经的富家公子,如今过着清贫的生活。

1957年的一天,在一场明清书画展上,命运让张伯驹遇到了陈毅元帅。

陈毅,本身就是个热爱文艺的人。

当他听说了张伯驹的故事后,不禁对他肃然起敬。

陈毅竖起大拇指,由衷地赞叹道:

“张先生,您的爱国情怀令人钦佩啊!”

两人相谈甚欢,发现彼此都对诗词有着浓厚的兴趣。

陈毅,被张伯驹的才学和品格所折服。

张伯驹也对这位儒将的文采和气度,感到敬佩。

就这样,一个是功勋卓著的元帅,一个是饱学多才的文人,两人竟成为了好友。

在往后的岁月里,他们时不时相聚,品茗论诗。

张伯驹的家,虽然已经不再富裕。

但他的精神世界,却愈发丰富。

之后,张伯驹不幸丢了工作。

他的家产早已耗尽。

如今唯一的工作也丢了,生活的重担压得他喘不过气来。

张伯驹,坐在简陋的书房。

望着墙上挂着的几幅字画发呆。

这些曾经价值连城的宝贝,如今只能静静地见证主人的落魄。

他苦笑着摇了摇头。

拿起笔,开始给老朋友陈毅元帅写信。

笔尖在纸上沙沙作响,张伯驹将自己的困境娓娓道来。

他不想麻烦老友,但眼下的窘境实在让他无计可施。

写完信,他长叹一声,将信封贴好。

陈毅收到信后,立刻着手帮助这位才华横溢的朋友。

很快,张伯驹就收到了去吉林文史馆任职的邀请。

这对他来说,无疑是雪中送炭。

在文史馆里,张伯驹的学识得到了充分的发挥。

他那深厚的文化底蕴,在同侪中如同天花板般的存在。

赢得了众人的尊敬。

然而,命运似乎总是与张伯驹开着玩笑。

1971年,他再次失去了工作,更雪上加霜的是,他还患上了重病。

此时的张伯驹已经年迈,身无分文,病痛缠身。

他坐在床头,颤抖的手再次拿起了笔。

写完这封求救信,张伯驹的心情异常沉重。

他知道,一个有气节的文人,不该一而再地麻烦他人。

但生活的重压和病痛的折磨,让他不得不再次寻求帮助。

然而,这次他没有等来陈毅的回信。

原来,老朋友陈毅元帅也已经卧病在床。

两位老人,一个是才华横溢的文人,一个是功勋卓著的将领。

此刻都在与病魔抗争。

一个文人1972年初,北京城笼罩在一片哀悼的气氛中。

陈毅元帅的追悼会,即将举行。

张伯驹心中,充满了对老友的思念和敬意。

他想亲自,去送这位挚友最后一程,却得知追悼会只有500人的名额。

张伯驹坐在书桌前,望着窗外,心中百感交集。

他拿起毛笔,在纸上挥毫泼墨。

一副挽联跃然纸上。

字里行间,既有对陈帅一生功绩的赞颂,也有对老友离世的深深哀悼。

写完这副挽联,张伯驹的眼眶湿润了。

他知道,这或许是他唯一能表达对老友敬意的方式了。

追悼会上,张茜看到了这副挽联,不禁为之动容。

她想起了张伯驹的困境。

便趁机向毛主席,提起了这位文化界的老前辈的近况。

毛主席听后,眉头微皱。

他回想起张伯驹,为保护国家文物而倾家荡产的事迹,心中不禁升起一股敬意。

这样一位,为国家文化事业无私奉献的文人。

怎能在晚年陷入困境?

当即吩咐身边的工作人员,着手解决张先生的困难。

虽然失去了老友陈毅,但国家对他的关怀让他感到温暖。

接下来的日子里。

张伯驹,依然保持着对文化的热爱。

尽管身体每况愈下,他仍然坚持研究和整理古籍文物。

十年后的一个春天,张伯驹静静地离开了人世。

在生命的最后时刻。

他的眼前,仿佛又浮现出那些珍贵的文物,那些与陈毅畅谈的日子。

这就是张伯驹,一个在乱世中守护文化,在困境中不改本色的真正文人。

评论列表