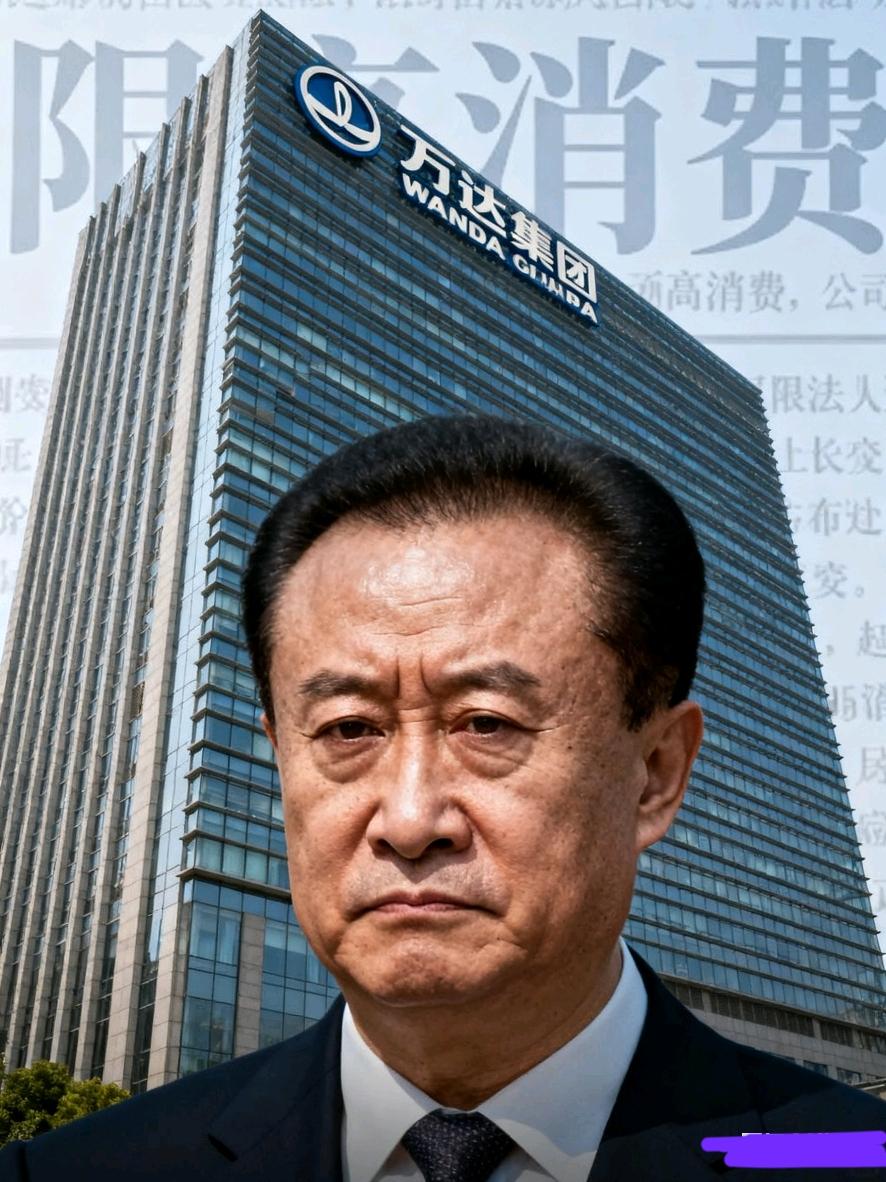

原来不止我一个人有这个疑问, 王健林一没有跑路, 二没有转移资产到国外, 三没有拖欠员工的工资, 四没有到处搞烂尾楼盘, 五在积极变卖资产还债, 已经做到这个份上了, 为啥还有人昧着良心嘲讽他呢? 商业世界里,逃避的戏码屡见不鲜,王健林却选择了一条最难的路。面对6000亿债务,他卖掉了48座万达广场、北京总部大楼,甚至私人飞机,硬生生把负债率从90%压到65%,公开债一分不差地还。军人出身的他常说:“企业首先是部队,然后才是公司。”这种“宁可卖光资产也不赖账”的狠劲,反倒成了某些人眼中的“原罪”。 嘲讽的声浪里,藏着一个扭曲的现实:情绪比真相更受欢迎。网络上,算法把负面情绪包装成流量密码,编织出密不透风的“情绪茧房”。有人沉浸在对立叙事里,用“资本家”的标签抹杀所有努力;有人跟着营销号狂欢,却忘了追问——那些真正跑路、转移资产的人,何时被如此“锱铢必较”? 更讽刺的是,王健林的坚守反而成了“不合群”。他拒绝海外资本高价收购,直言“什么都能卖,就是不卖国”;疫情时率先减免商户租金,带头降薪却不欠基层一分钱。这些担当在“破窗效应”下被无视,第一个恶评者撬动了更多跟风质疑。难道非要把企业搞成烂摊子、让员工流落街头,才配得上“悲情英雄”的剧本? 有些人不是看不见真相,而是不愿离开情绪的舒适区。当责任被解构为“作秀”,当还债被曲解为“演戏”,公共讨论便沦为一场“立场狩猎”。但数据从不说谎:万达连续多年新增就业占全国总量1%,扶贫项目丹寨小镇至今仍是社会责任的情感地标。这些实打实的贡献,岂是几句轻飘飘的嘲讽能抹杀的? 王健林的处境,照出了网络舆论的“负面偏好”。在情感宣泄压倒事实的后真相时代,坚守底线的人反而成了异类。但请记住:今天我们对担当者苛刻,明天就可能失去所有愿意担当的人。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。 王健林资产风云