1952年10月1日,北京中南海的怀仁堂里,一场盛大的晚宴正在热烈进行,宾客们举杯畅饮,气氛十分活跃。

在新中国成立三周年的庆典上,来自各行各业的200多位代表聚集在一起,共同庆祝这一具有重要历史意义的日子。

在当晚的聚会中,毛泽东主席心情愉悦,面对大家的热情敬酒,他难以推辞,接连饮下数杯。随着酒意渐浓,他的面颊开始泛起红晕。

过去三年里,他每走一步、每做一个决定都小心翼翼,生怕出错。幸运的是,刚刚成立的新中国顶住了来自历史和全球各国的压力,重新站稳了脚跟,昂首挺胸地屹立在东亚大地上。

在过去的三年里,新中国通过持续不断的奋斗,取得了前所未有的辉煌成就。这些成绩不仅超越了历史上的任何时期,也展现了国家在各个领域的显著进步。通过坚定的决心和集体努力,新中国在短时间内实现了多方面的突破,为未来的发展奠定了坚实的基础。这些成就不仅证明了国家的实力,也为人民带来了实实在在的福祉,彰显了新时代的蓬勃生机。

在国内,工商业的社会主义改造和土地集体化进程已经接近尾声。与此同时,朝鲜战争仍在继续,但抗美援朝已经进入秋季反击作战的第二阶段。尽管以美国为首的十六国联军装备先进,但在英勇的志愿军面前,他们依然节节败退。

主动出击,才能避免被动挨打。

毛主席正思索着,周围的人已纷纷举起酒杯向他敬酒。

各界代表脸上都挂着开心的笑容,毛主席毫不推辞,端起酒杯一口气喝光。

就在此刻,旁边桌子一个大约20岁的小伙子突然起身,直接朝毛主席那边走去。

走近后,年轻人兴奋地对毛主席说:“主席,我想请您喝一杯。”

毛泽东转过头来,仔细端详着眼前的人。尽管他的外貌平凡无奇,但在这种大场面下,那双炯炯有神的眼睛却显得格外自信从容。

他端着酒杯的那双手,显然是一双常年紧握钢枪、布满老茧的粗糙手掌。

毛主席在确认了对方的身份后,微笑着问道:“你是代表志愿军来的吗?”

这位青年有些意外,自己并未身着军服,主席却立刻辨认出了他的背景,他随即点头回应。

毛主席稍作沉思,随即问道:“听说你击退了英军一个团,还缴获了他们的团旗?”

这句话刚说完,小伙子整个人都呆住了。

毛主席举杯与郑起相碰,一口喝光杯中酒,接着紧握他的手说:“郑起同志,你不光是志愿军的榜样,更是全中国人民心中的英雄。”

正如毛主席所预见的那样,这位青年正是投身抗美援朝战场的志愿军士兵郑起。

【1】

1932年,郑起在黑龙江省海伦县的一个偏僻乡村降生。

自打有记忆以来,郑起就一直不清楚亲生父母是谁。

郑起年仅两岁,父亲就得了重病,家里没钱治,最终去世了。母亲受不了失去丈夫的痛苦,也受不了没饭吃的日子,第二年就改嫁了,把只有3岁的郑起留在村里。

郑起从小家境贫寒,靠着村里人的接济才得以生存。他回忆童年时曾说:“我那时候父母顾不上照顾,全靠乡亲们施舍一口吃的,像个讨饭的孩子。”这段经历塑造了他坚韧的性格,也让他对帮助过他的人心怀感激。尽管生活艰难,但在村民的共同扶持下,他最终得以健康成长。

1946年,郑起年仅14岁,由于长期缺乏足够的营养,他的身高明显低于同年龄的孩子。

尽管郑起身高不高,却在村里成了同龄人的领头羊。无论他走到哪条街,总有一群孩子紧随其后。

郑起性格豪爽,见不得别人受委屈,无论谁遇到不公,他都毫不犹豫地站出来伸张正义。

正当郑起和朋友们尽情享受上山捉鸟、下河捞虾的快乐日子时,一队解放军突然进村,村民们纷纷热情迎接。

郑起目睹村民们自发将家中的食物送给军队,心中充满疑惑:“以往士兵们总是强行搜刮民粮,村民们避之唯恐不及,为何如今却主动献上粮食?”

随着时间的推移,郑起逐渐了解到,那支部队正是人民解放军,肩负着解放全国民众的使命,专门对抗那些掠夺百姓粮食的敌对势力。

郑起这才恍然大悟,原来解放军就像武侠故事中的英雄好汉,专门惩恶扬善、主持公道。

正是在这一时期,郑起对解放军产生了强烈的憧憬。他心中盘算着,若能加入这支队伍,成为其中一份子,那自己也能成为受人尊敬的人物。

郑起拖着疲惫的身躯,跌跌撞撞地走了十里路,终于到达了解放军的营地。

两名守卫发现一个独自奔跑的男孩,立即上前拦截并询问:"小朋友,为什么不在家待着,反而在外面乱跑?"

郑起对这两位站岗的士兵并不熟悉,但一眼就认出了他们那身黄绿色的制服。他一个箭步冲上前,紧紧抱住其中一人,激动地说:“解放军叔叔,我也要参军,我要成为英雄。”

士兵听完他的话,忍不住笑了。

让这么小的孩子去打仗,他能发挥什么作用?要是他受伤甚至丢了性命,大家心里都会感到愧疚不安。

他们决定将郑起带回家,便立刻行动,把他扶起准备离开。

就在这个时候,郑起突然放声大哭,边哭边喊:“我爸妈都不在了,我连个去处都没有。”

这时,士兵们正犹豫不决,正好遇到带队砍柴归来的连长,双方迎面相遇。

“你们俩怎么抱着个小孩,出什么事了?”

连长一追问,那俩兵立马把事情的前因后果全交代了。

得知这孩子孤苦无依,一心只想从军,他不禁朝郑起投去一瞥。

他身材偏瘦,个子也不算突出,但那双炯炯有神的眼睛格外引人注目。

这孩子年纪虽小,却一点不怕陌生人,将来必定是个勇敢的男子汉,我很欣赏他。

连长随即俯身询问:“你确实打算参军吗?”

郑起用力地点头表示同意。

郑起加入了人民解放军,由于他年纪尚轻,不适合直接参与战斗,连长便指派他担任司号员的职务,主要负责吹奏军号。

【2】

1950年,中国中央军委决定采取一项关键战略行动,派遣军队进入朝鲜,旨在境外对抗以美国为首的入侵势力。这一决策旨在通过主动出击,有效遏制外部威胁,确保国家安全。

1950年10月19日,郑起所在的中国人民解放军第39军奉命出征,由彭德怀司令员亲自指挥,开启了抗美援朝的军事行动。这支部队肩负着保卫国家领土完整和人民安全的重大使命,毅然踏上了朝鲜战场。

郑起在军队里已经摸爬滚打了四年,尽管他的职位依然是39军116师347团第7连的司号员,但他早已脱胎换骨,不再是当初那个只会吹号的新兵蛋子了。

郑起对各种武器装备都操作自如,从轻武器到重武器,包括迫击炮和火箭筒,他都得心应手。不仅如此,他还掌握了驾驶技术,跟着经验丰富的师傅学会了开车。现在,他已经成长为一名真正合格的战士。

郑起随军入朝后,立即投身第一、二次战役。每次他吹响冲锋号,便毫不犹豫地端起步枪,带头冲向敌阵,与敌军展开激烈厮杀。

这位战士展现出非凡的勇气和拼死作战的风格,甚至赢得了团长的赞赏。团长评价道:别看这小子年纪轻轻,在战场上的表现比经验丰富的老兵还要勇猛无畏。

1950年末,"联合国军"向南撤退时,郑起所在的第七连迅速接到任务,前往汉城附近的釜谷里区域,负责拦截南逃的敌军。

釜谷里是连接汉城与南部地区的关键通道,战略位置极为重要。敌军显然也清楚这一点,因此迅速部署了一支队伍,意图控制这一有利地形。

在朝鲜战争中,“联合国军”派遣了英国皇家来复枪团参战。这支部队历史悠久,曾参与诺曼底登陆等重要战役,实战经验丰富,堪称英军中的精锐力量。作为一支久经战火磨砺的部队,皇家来复枪团在多次重大军事行动中表现出色,其战斗力得到了充分验证。

当英军部队接近釜谷里时,指挥官阿尔斯特采取了谨慎策略。他没有立即行动,而是部署了多门迫击炮,对预定区域实施了密集炮击。这一战术决策体现了阿尔斯特的稳重作风,他选择先通过火力压制来确保部队安全,而不是贸然前进。这种战术部署既避免了不必要的风险,也为后续行动创造了有利条件。

炮弹接连不断地轰击地面,每一发都在地上炸出深坑。正值寒冬,天空飘着鹅毛大雪,但仅仅过了60分钟,釜谷里高地上积攒的一尺厚雪层就完全消融,变成了滚烫的泥浆。

当烟雾完全消散,阿尔斯特放下望远镜,脸上浮现出满意的笑容。他心想,经过如此密集的炮火覆盖,估计没有生物还能幸存。

阿尔斯特随即下令让整个军团迅速推进,抢占制高点。

然而,阿尔斯特的预期完全落空,他完全没有料到对手的实力竟会如此惊人。

【3】

面对英军的空袭,第七连的120余名士兵迅速找到了附近的几处天然洞穴作为掩体。虽然有几名士兵受了点轻伤,但这对整个连队的作战能力几乎没有任何影响。大家很快就恢复了状态,准备继续执行任务。

当英军推进至山坡中部时,第七连迅速展开反攻,有效击退了敌方部队。

我们成功抵挡了对手的首次冲击,然而双方实力的巨大差异让所有人心弦紧绷。尽管初战告捷,但面对明显的强弱对比,整个团队都感受到了沉重的压力。首轮交锋虽以我方胜利告终,可敌我之间的显著差距让每个人都不敢有丝毫松懈。虽然我们打退了敌人的第一波攻势,但两军力量的悬殊对比使得全体人员都处于高度戒备状态。

第七连的士兵们即将面对一场极其艰难的战斗,因为敌人在人数和装备方面都占据着明显的优势。

正如预料的那样,敌军在短短半小时内重新集结并发起了进攻。这一次,他们利用炮火进行掩护,导致志愿军战士无法暴露在掩体外。

敌军迅速逼近高地,郑起与同伴们迅速装上刺刀,与冲上来的英军展开了激烈的白刃战。

随着两声闷响,两名英军士兵应声倒下。然而,敌方援军源源不断地涌来,丝毫未给我们留下喘息的空间。

第七连的兵力在持续战斗中不断减员,连队的主要指挥人员,包括连长、指导员以及各排的排长,都相继在战斗中牺牲。

英军同样遭遇了困境。由于积雪融化和大量士兵踩踏,山坡上的泥土变得极其湿滑。后续冲锋的士兵接连滑倒,甚至滚下山坡。面对这种情况,阿尔斯特不得不下令暂停进攻。

郑起迅速统计了连队的人员情况,原本120多人的队伍,现在仅剩17人幸存。

这17名士兵中,绝大多数都是刚参军不久的新兵,几乎没有实战经历。

郑起明白,如果他不站出来领导,这17个人就会像没头的苍蝇一样乱撞。他意识到,自己必须承担起指挥的责任,才能让大家有序行动。

大家异口同声地表示:“司号员,你说了算。”

郑起仔细考虑后,做出了安排:“我们分成三队,各自负责高地的三个方位,互相支援。”

在场人员一致赞同该方案,无人提出异议。大家对这项安排持认可态度,全票通过。与会者普遍支持这个计划,达成了统一意见。所有参与者都认可这一部署,没有任何反对声音。

李家福,那位操作轻机枪的战士,忽然提醒道:“司号员,我们的弹药储备不多了。”

郑起正为弹药短缺发愁,忽然注意到山坡上散落着许多敌军尸体,这些尸体身上应该携带着所需的弹药。

说完“掩护我”后,他独自冲向了高地下方。

在山脚下,英军注意到有人快速向山坡移动,立即开始射击。郑起在密集的子弹中灵活穿梭,巧妙地避开了每一颗子弹的轨迹,最终安全抵达目的地。他在几具英军士兵的遗体旁找到了10条装满子弹的袋子和大量手雷。

阿尔斯特观察到志愿军士兵正在检查阵亡者,立刻判断出高地上的敌军已经耗尽弹药和补给。他迅速做出决定,命令部队立即发动进攻。

在成功击退敌人的进攻后,第七连的兵力大幅缩减,仅剩下包括郑起在内的7名士兵。同时,他们携带的武器装备也几乎全部损毁,无法继续使用。

英军突然增派了六辆坦克,意图彻底摧毁这片区域。阿尔斯特更是愤怒地咆哮道:“我要用坦克把山上的那些士兵全都碾成肉酱。”

郑起手里的武器已经断成两半,完全没法开火了。

他毫不犹豫地抽出挂在腰间的军号,拼尽全力吹响了进攻的信号。

阿尔斯特原本信心满满,但一听到那冲锋的号角声,立刻紧张起来,仿佛面临重大威胁。

自从他踏上朝鲜的土地,每次这号角一响,周围就会迅速聚集起大量志愿军战士。

“我是不是被围住了?”

阿尔斯特一看形势不妙,立刻下令:“所有人立刻撤退,速度要快!”

不到十分钟,驻扎在山脚的英军指挥部就迅速撤退了。同时,那些已经爬到半山腰的英军坦克也立刻掉头,全速向山下冲去。整个过程非常迅速,英军显然接到了紧急命令,整个撤退行动井然有序,没有丝毫拖沓。坦克和部队的行动同步进行,显示出他们高效的执行能力。

目睹敌军仓皇撤退,消失得无影无踪,郑起紧绷的神经总算放松下来。

他本已决心赴死,打算在生命的最后一刻吹响冲锋号,没想到这一举动竟意外吓退了敌军。

郑起和另外六个人在确认周边环境安全后,开始清理战场。在一处泥泞的地方,他们意外地发现了一面旗帜。

那面旗帜上绣着一只翠绿色的猛虎,这是来复枪团的象征标志。

【4】

1952年9月,郑起被选为志愿军的代表,回到了中国。

抵达北京不久,他便意外收到一份邀请函。拆开信封,郑起瞬间热泪盈眶。

毛主席亲手写的邀请函上写着:欢迎参加国庆庆典——中央政府主席毛泽东。

郑起从未预料到,自己竟然有机会亲眼见到毛主席,更出乎他意料的是,他的事迹被传回国内,还获得了毛主席的赞扬。

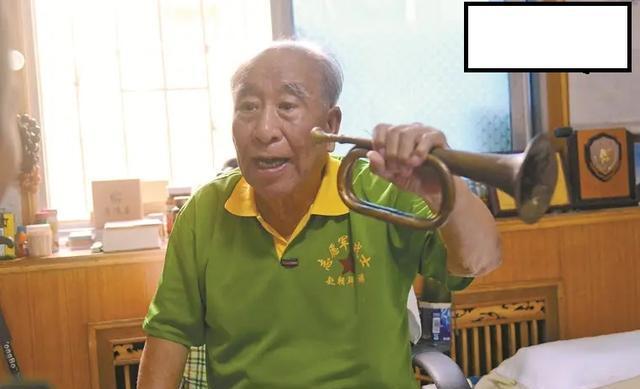

现年90岁的郑起回忆起那个瞬间,原本平静的神情瞬间被难以掩饰的激动所取代:“主席的手掌温暖而厚实,触感柔软。”

“那天的情景,至今还清晰地印在我的脑海里。”