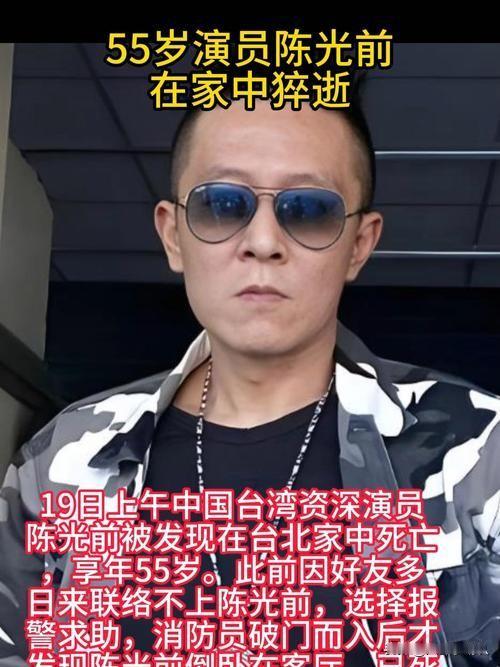

破门而入的消防员撞破一场凝固的沉默——55岁的陈光前倒卧客厅多日,唯一的活动痕迹是守在一旁的爱犬焦躁踱步的爪印。手机未读消息堆成数字坟场,冰箱里半瓶牛奶早已变质发霉。这个演活无数别人人生的演员,自己的终幕却无人鼓掌,只有狗吠声刺破台北公寓的死亡寂静。 “孤独死”早已不是社会新闻里的陌生词汇,但当它撕开荧幕光环击中一位资深演员时,仍像一记闷棍敲在城市人的脊梁上。我们擅长在社交媒体表演热闹,却搞砸了真实世界的温度守恒。陈光前的故事仿佛是现代人际关系的残酷隐喻:通讯录有上千好友,关键时刻却要靠破门才能被发现死亡;点赞数堆砌虚拟存在感,肉身消亡时只有动物用本能守灵。 数据冰冷如刀:台湾地区独居人口已突破300万,其中15%坦言“紧急时找不到联系人”。而更锋利的现实是,孤独正在年轻化——日本30-49岁“无缘死”案例十年翻倍。当我们把“已读不回”当作社交默契时,或许正在亲手砌高自己的孤岛围墙。 陈光前的爱犬在饿到啃食家具时仍不肯离开主人遗体,这种原始忠诚反衬出人类情感纽带的脆弱化。我们发明了“秒回”作为关心度量衡,却忘了真正珍贵的或许是“即使不回复也坚持敲门”的笨拙执着。当死亡成为最刺眼的聚光灯,照出的竟是生活里那些被已读不回的求救信号。 评论区变成当代人间观察室:有人连夜给独居父母安装摄像头,有人开始和邻居约定敲门暗号。你呢?是否也有某个瞬间,想对那个“大概没事吧”的独居朋友发起一次破门而入的关心?