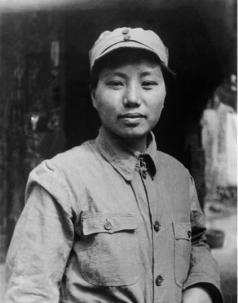

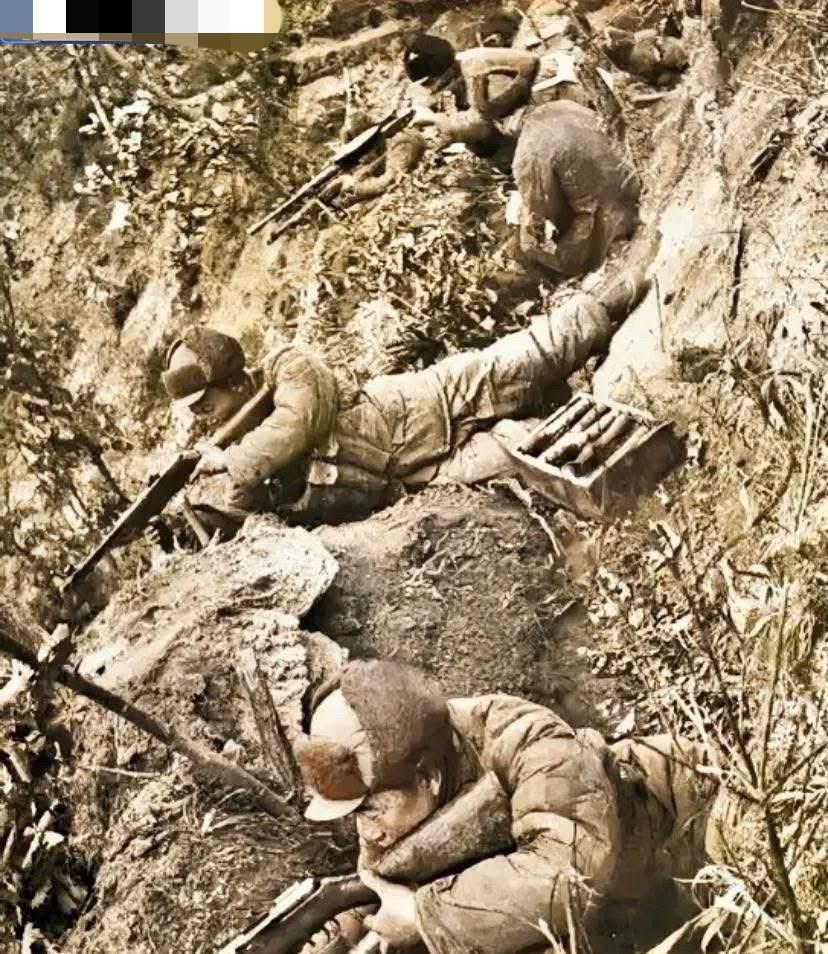

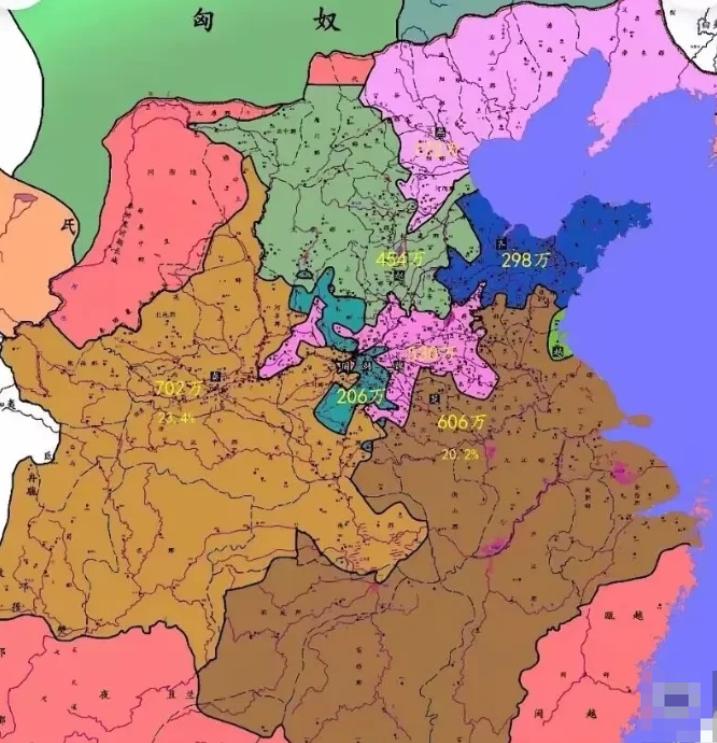

1933年,16岁的女红军李开芬被活埋,突然,政治部主任张琴秋骑马冲了过来,一把拦下:“她才16岁,能有什么问题?快放了她!” 提起革命年代的女英雄,不少人会想到冲锋陷阵的飒爽形象,可李开芬的故事,更像一捧焐热的红土,藏着普通人为信仰拼尽全力的身影。 她1917年生在四川达县的封建家庭,可她从小就不服管,14岁就偷偷跟着闹革命,街坊邻里都叫她“红小鬼”。 1933年干脆报名参加工农红军,成了红四方面军火线宣传队的队长。 那时候的她,扎着两条辫子,拿着铁皮喇叭在阵前喊话,跟着队伍打土豪、分田地,忙着建苏维埃政权,眼里的光比田间的太阳还亮。 可这光差点被一场冤屈掐灭。 1933年冬天,“左”倾肃反的风刮到了川陕根据地,就因为她出身所谓的“没落地主家”,16岁的她居然被当成了“肃反对象”,要被拉去活埋。 土坑都挖好了,冰冷的土块已经沾到了衣角,就在这要命的关头,红四方面军的张琴秋赶来了。 这位红军里少见的女干部,对着执行的人吼了一句:“难道连16岁的孩子都要杀吗!”伸手就把她从坑里拽了出来。 捡回一条命的李开芬没哭没闹,只是攥着张琴秋的手说了句“我不后悔当红军”,那时候她心里就认准了:革命的路既然踏进去了,就算再难也不能回头。 1936年她入了党,后来被调到西路军妇女先锋团当秘书,原想着能跟着队伍多打几场胜仗。 可没想到西路军因为张国焘的错误打了败仗,她在乱战中受伤被俘,被关在凉州的监狱里。 敌人没少下功夫,又是给她发花衣服,又是让她去“参观”据点,其实就是想哄着她点头,把她赏给军官当太太。 李开芬才不吃这一套,她偷偷跟狱里的战友递眼神、传纸条,给大家讲长征时爬雪山的故事,说“咱们不是俘虏,是等着归队的红军”。 敌人让缝袜底,她就故意缝得歪歪扭扭,针脚里全是气;敌人组织“慰问”,她就领着大家装病,捂着头说“没力气见人”。 那时候她还冒着风险给党中央写信,字里行间全是想回队伍、想打鬼子的急切。 1937年9月的一个晚上,她瞅着敌人看守松了,靠着之前争取过来的传令兵帮忙,还有当地老乡带路,趁着月色偷偷跑出了凉州城。 一路上躲着反动警察的搜捕,踩着没脚踝的野草往兰州跑,总算摸到了八路军办事处的门。 见到谢觉哉、朱良才这些同志的时候,她再也忍不住,扑在人怀里哭着说:“我回来了!”那一声哭里,有委屈,更有终于到家的踏实。 1938年,在谢觉哉的撮合下,她和朱良才结了婚,两个人一个搞组织工作,一个做宣传动员,白天各忙各的,晚上就着煤油灯聊工作。 后来她还当过抗大医院的政治指导员、晋察冀军区政治部组织部副部长,1949年又任华北军政大学的组织部部长。 1983年退居二线时享受副兵团职待遇,1999年在北京走完了82年的人生。 16岁被自己人误解,差点丢了命,换旁人可能早就怨了、退了,可她没这么做。 她知道革命不是为了自己占便宜,是为了更多像她一样的穷孩子能不再受欺负。 被俘的时候,敌人给的诱惑不算小,可她心里清楚,一旦点头,就对不起那些牺牲在雪山草地的战友,对不起自己当初举着拳头入党的誓言。 这种信仰不是挂在嘴边的漂亮话,是刻在心里的死规矩,不管遇到生死关,还是甜言蜜语的坑,都不能破。 还有一点特别难得,那时候社会上大多觉得女人就该在家洗衣做饭,就算参加革命,也只能端茶倒水做后勤。 可李开芬偏要打破这种看法,她在火线宣传队的时候,跟着队伍冲在前面,铁皮喇叭喊哑了就扯着嗓子喊,把士气鼓得足足的。 被俘后,她还能站出来当“主心骨”,领着女战友跟敌人斗智斗勇,不是靠蛮劲,是靠脑子和勇气。 她用自己的行动证明,女人在革命里不是“附属品”,一样能扛事,一样能当带头人。 她和朱良才的婚姻,没有花前月下的浪漫,全是革命路上的互相搭把手。 两个人在八路军办事处相遇,一个刚从敌营逃出来,一个忙着接待失散的战友,都尝过战火的苦,都懂革命的不容易,所以更能体谅对方。 那些在战火里熬出来的坚韧,在生死间守下来的信仰,从来不是用来瞻仰的“老古董”,是能暖透普通人日子的光,是能照亮咱们往前走的路。 你走的每一步踏实路,守的每一个小初心,都是在续写像李开芬这样的前辈们未完成的“好日子”。