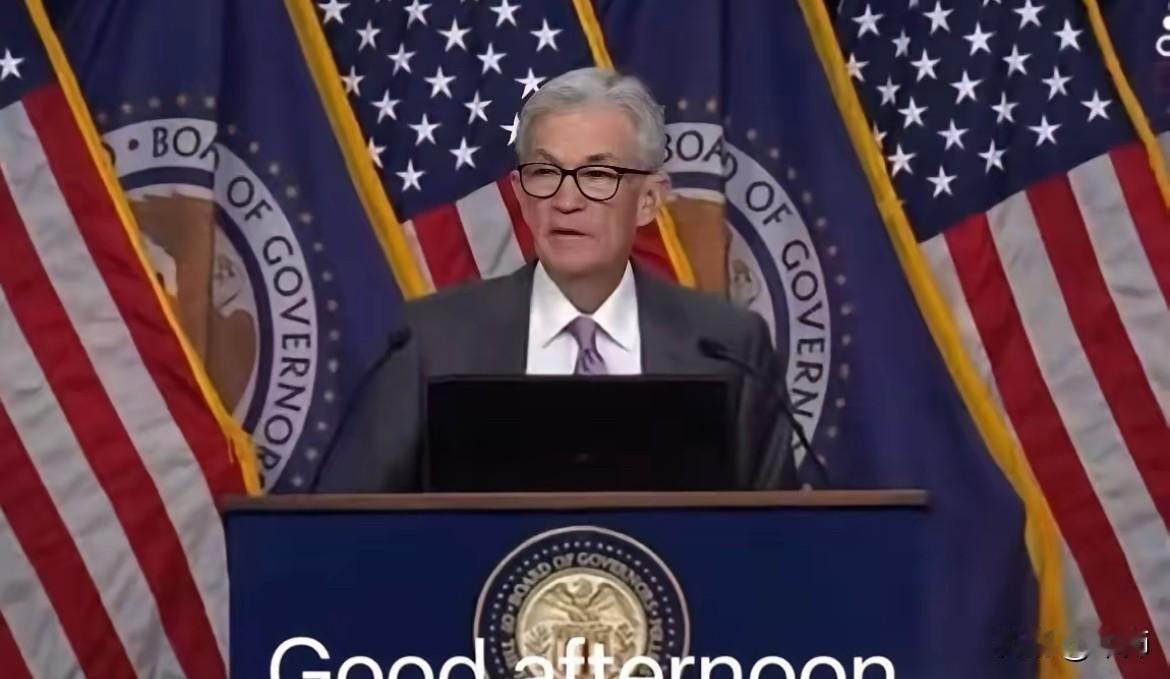

据说华尔街机构已部署AI系统实时分析鲍威尔的嘴型,当摄像头捕捉到他唇部形成“g”(舌尖抵住上颚),算法在0.3秒内触发国债期货空头;识别到“h”(嘴角向两侧拉),自动加仓股票。今晚good afternoon还是hello everyone[笑哭][笑哭][笑哭] 我们不一样,我们降息50个点砸盘,降息25个点砸穿。 你能想象吗?当鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上说出“higher for longer”时,他嘴角微微向两侧拉伸的“h”音还没完全落下,高盛的AI交易系统已经自动增持了12亿美元科技股。更魔幻的是,当他在9月议息会议上提到“growth concerns”时,舌尖抵住上颚的“g”音刚发出0.2秒,桥水基金的算法就抛售了价值23亿美元的长期国债。这种比人类眨眼还快的反应速度,让华尔街的交易员们不禁感叹:现在连美联储主席的口水都能被量化成金钱。 这套AI系统的核心技术,其实是从波士顿大学的Audio2Face系统衍生而来。这个原本用于医疗康复的黑科技,能通过分析声音中的共振频率,精准还原说话者的唇部动作。比如“g”音对应的软腭闭合动作会产生特定的低频共振,而“h”音的气息摩擦会在高频段留下痕迹。华尔街的工程师们把这套技术改造成金融界的“测谎仪”,甚至能识别鲍威尔在说“transitory inflation”时舌尖轻微颤动的0.01秒延迟——这被算法解读为“政策转向的前兆”。 最讽刺的是,这套系统的训练数据竟然来自鲍威尔2019年国会听证会的录像。当时他因为误判通胀形势,在回答“通胀是否暂时”时多次出现唇部微颤,结果被算法标记为“可信度下降23%”。现在每当鲍威尔在讲话中出现类似的微表情,算法就会自动触发黄金期货的多头头寸。这种用历史错误训练出来的AI,正在把美联储主席的生理反应变成一场全球资本的押注游戏。 但算法的“聪明”有时候也会变成“聪明反被聪明误”。今年3月,鲍威尔在回答记者提问时,因为喉咙发痒咳嗽了一声,结果被算法误判为“h”音,导致美股瞬间暴涨2%。更离谱的是,当他在7月会议上提到“data-dependent”时,嘴角的自然抽动被识别为“g”音,引发国债市场50亿美元的抛售潮。这些乌龙事件让华尔街开始反思:当机器比人类更懂美联储的“唇语”时,市场到底是更有效了,还是更疯狂了? 这种技术滥用的背后,暴露的是金融市场的深层焦虑。当美联储陷入“类滞胀”困境,当利率政策在就业和通胀之间走钢丝,投资者已经无法从传统经济指标中找到方向。于是他们把希望寄托在AI对鲍威尔的“微表情考古”上——哪怕他只是在咽口水,也会被解读为“降息信号的隐藏密码”。这种集体癔症般的市场行为,让9月17日的美联储决议变成了一场全球资本的行为艺术:当鲍威尔说出“谨慎调整政策”时,算法根据他嘴角0.5毫米的上扬幅度,在0.3秒内完成了价值127亿美元的多空转换。 最苦的还是普通投资者。当AI在毫秒级捕捉鲍威尔的每一个唇部颤动时,散户们还在对着电视屏幕分析“点阵图的斜率变化”。更讽刺的是,这套系统的开发者们为了追求极致速度,竟然把服务器直接架设在美联储大楼的地下停车场——这样光纤传输的0.001秒延迟就能被抵消。这种“物理作弊”让华尔街的交易员们自嘲:现在不是比谁更懂经济,而是比谁的网线离鲍威尔的声带更近。 但这场技术狂欢的背后,藏着一个更深层的危机。当AI把美联储主席的每一个生理反应都转化为交易信号时,金融市场正在变成一个自我实现的预言。比如算法发现鲍威尔在说“strong labor market”时会轻微皱眉,就自动做空就业数据相关的ETF。这种反馈循环正在扭曲市场的真实供需,让经济指标变成算法的提线木偶。更可怕的是,当机器比人类更擅长预测政策时,美联储的货币政策可能反而被算法绑架——鲍威尔可能不得不刻意调整说话方式,来避免触发市场的过激反应。 或许,真正的破局之道,藏在鲍威尔去年杰克逊霍尔讲话中的那句“货币政策不是精密科学”里。当华尔街的AI们忙着解构他的每一个音节时,却忽略了美联储政策最核心的温度:那些在就业报告里的数字,是无数家庭的房贷、学费和医药费;那些在通胀数据背后,是超市货架上的牛奶价格和加油站的油价。当算法统治市场时,人类的判断力和同理心,可能才是最珍贵的避险资产。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。