泉州木偶抢救复排千年“祖戏”

剧团“60后”艺术家集结复排《目连救母》,并全程录制音像资料,留下永久性保存范本

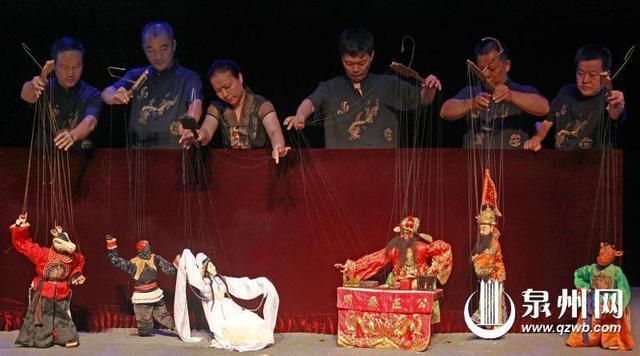

泉州网9月19日讯(融媒体记者张素萍通讯员张莎丽文/图)7月下旬,泉州市提线木偶戏传承保护中心剧场内,二十余位艺术家正吹拉弹唱、牵丝引线,抢救性复排与观众暌违数十年的泉州傀儡戏《目连救母》。这支以“60后”为主力的团队中,多位已退休的老艺术家被返聘归队,众人齐心复排这出沉睡了半个多世纪的宗教民俗巨剧。

《目连救母》被称为“泉州傀儡戏传统艺术的集大成之作”,对剧种而言具有“祖”和“根”的意义和价值。鲜为人知的是,泉州傀儡戏《目连救母》复排保存计划始于20年前。为完成此次复排记录,剧团的老艺术家们已相继完成了脚本校订、曲牌整理及木偶形象、道具的重制工作,可谓殚精竭虑,慎之又慎。

“祖戏”《目连救母》

藏着鲜为人知的文化重量

“我团‘60后’演员大半已办理退休,并将在两年内全体告别舞台。再不及时抢救,泉州木偶戏许多传统音乐唱腔、道白与表演技艺将与《目连救母》一起湮没无存。”泉州市木偶剧团名誉团长、艺术总监王景贤对此极为焦虑。而“60后”的老艺术家们,也同样为能否将前辈艺师的衣钵传与后人而深感责任重大。

著名文化学者、音乐学家、非物质文化遗产保护专家田青先生介绍,目连戏是我国戏曲史上有据可考的第一个剧目,也是内涵最丰富、规模最宏大、搬演剧种最多的剧目,被誉为中国戏曲的“戏祖”“戏娘”。南北朝时便以讲唱形式在寺庙流传,历经唐代变文说唱、宋代杂剧、明代戏文,至清乾隆年间更登上宫廷舞台。

“泉州傀儡戏《目连救母》的来源尚待稽考,但众多研究者认为,此剧历经唐、宋、元长期补充、演变,至迟当于明代成型,并在泉州及周边地区频繁搬演,广为流传。由此,泉州提线木偶戏也被民间称为‘目连嘉礼’。故而,保存抢救此剧,也便理所当然地成为传承剧种艺术的重中之重。”王景贤强调,尽可能完整地将附着在此一剧目中的传统演出型制、剧本文学、表演技艺、偶型样貌及“傀儡调”音乐唱腔等保留下来,传诸后世,是我们这一代必须承担的重大历史责任,也是作为国家级乃至世界级非遗传承保护单位义不容辞的工作责任。

泉州傀儡戏《目连救母》分为“本戏”与“全簿”两个版本。所谓“本戏”,即目连救母故事,有16折套,可连演30余小时;所谓“全簿”,则必须加入《三藏取经》《李世民游地府》,三部连台本戏共计122出、28折套,需连续演出七天七夜。即每日上午、下午各演1折套,夜间再连演2折套,总时长约为50小时。其体量之巨相当惊人,据知中国各地各品种木偶戏皆无出其右者。

泉州傀儡戏《目连救母》是“闽南文化可贵的活标本和讯息库”

数百年来,泉州傀儡戏艺人正是通过这出巨制,以精湛的提线技巧、独特的音乐唱腔、丰富生动的闽南方言、精美的木偶造型,将孝道文化深植于闽南岁时节庆与民俗礼仪之中,使其妇孺皆知,并成为塑造当地民众道德文化品格的重要手段之一。田青评价,此剧“保存了古代闽南地区宗教、民俗、方言等方面的丰富讯息,是闽南文化十分可贵的活标本和讯息库”。

“沉睡”数十载

《目连救母》传承屡遇坎坷

然而,这一艺术瑰宝的传承之路充满坎坷。新中国成立初期,由于多种原因,《目连救母》被列入禁演名单,泉州木偶剧团创团元老们虽多为擅演“目连嘉礼”的行家里手,但终其一生未能留下公开演出的影像资料。傀儡戏《目连救母》在长达数十年的岁月里被迫“沉睡”。

20世纪80年代初,剧团以“内部教学实习”的名义,由老艺人向78级省艺校泉州提线木偶班学生进行口传心授。“老师父们不顾年事已高,以传承剧种艺术的责任担当和强烈的急迫感,全身心投入对这批新人的传、帮、带,并开展对《目连救母》的抢救性传授排练。”王景贤介绍,尽管受限于当时环境,未能公开演出,但这批“60后”学生的习得,为这出千年古剧埋下了珍贵的传承火种。

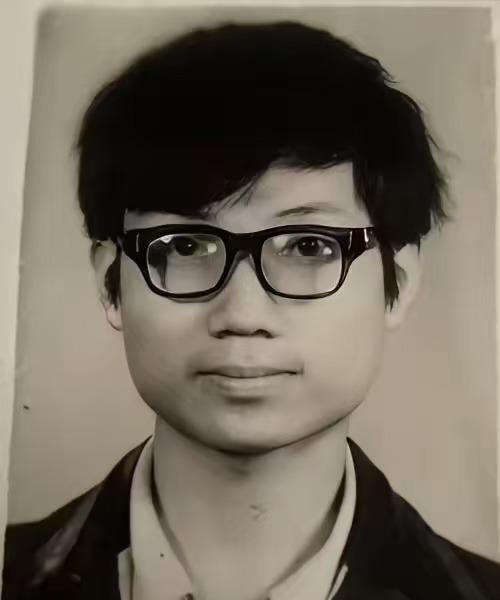

杨度先生被称为“泉州傀儡戏传统艺术活字典”

1992年,王景贤到团履职。彼时创团元老大多辞世,所幸被称为“泉州傀儡戏传统艺术活字典”的杨度先生健在。而78级毕业生在“下海潮”和“出国潮”的冲击下,多数坚守阵地,并在艺术上渐趋成熟。由于意识到“保护民族民间艺术”的迫切,王景贤带领团队再次将抢救复排《目连救母》提上日程。

杨度先生排练《目连救母》

1994年,泉州木偶剧团与日本东京国立文化财研究所合作,成立“泉州目连傀儡研究会”,开展为期三年的调查研究。剧团在杨度老师亲自传授下,复排了《目连救母》及《李世民游地府》并录制影像,同时着手整理《三藏取经》剧本与乐谱。1997年,《泉州目连傀儡戏相关情况调查研究会论文集》出版,剧团还应邀赴日举办发布会与公演。然而,此次复排因“经费紧张,时间仓促,以及观念保守”等原因,记录存在诸多缺漏,难以成为永久性保存范本。1999年,剧团配合泉州地方戏曲研究社编著《泉州传统戏曲丛书》,相继由中国戏剧出版社正式出版了《傀儡戏〈目连〉全簿》及《傀儡戏音乐曲牌》《泉州傀儡戏传统戏规》等多部专著。受限于当时的条件,亦存在脚本删减(略去大量即兴说白)、曲谱记录缺误等问题。

2006年,泉州提线木偶戏被列入首批国家级非遗名录。2010年,剧团不失时机地提出宏大的《关于抢救复排并记录保存泉州提线木偶戏宗教民俗巨剧〈目连救母〉(全簿)的策划案》,计划包括复排录音、录像,重制全套偶戏道具与舞台装置,整理出版脚本、音乐画册及音像制品,召开国际专题研讨会,建立小型专题博物馆等。“然而,由于我们提出的目标过于宏大,而自身能力和财力却相当有限,再加上剧团工作任务过于繁杂等原因”,直至王景贤2016年卸任,此“策划案”仍未能正式付诸实施,而暂时束之高阁。

剧团“60后”演员集结复排《目连救母》

抢救进行时

“60后”艺术家为千年剧种留根

眼看剧团中唯一有能力复排此剧的“60后”演员们“两鬓染霜,陆续将届退休年龄”,王景贤坦言:“由于担心泉州木偶团的‘目连梦’或将永成泡影,我心中常怀愧憾,甚至寝食难安!”

2018年年初,在剧团新任领导班子的部署下,“泉州傀儡戏《目连救母》复排保存计划”重获启动。这是一场名副其实的抢救行动,在“50后”王景贤的带领下,参与者正是已届退休或已退休被返聘的“60后”艺术家们,他们构成了复排的核心力量。

基础性工作首先铺开——

国家级传承人陈应鸿以杨度先生口述及指导的脚本为蓝本,完成了《目连救母》本戏演出脚本的校对整理。并负责演出场面调度和场景设置的原样复原。

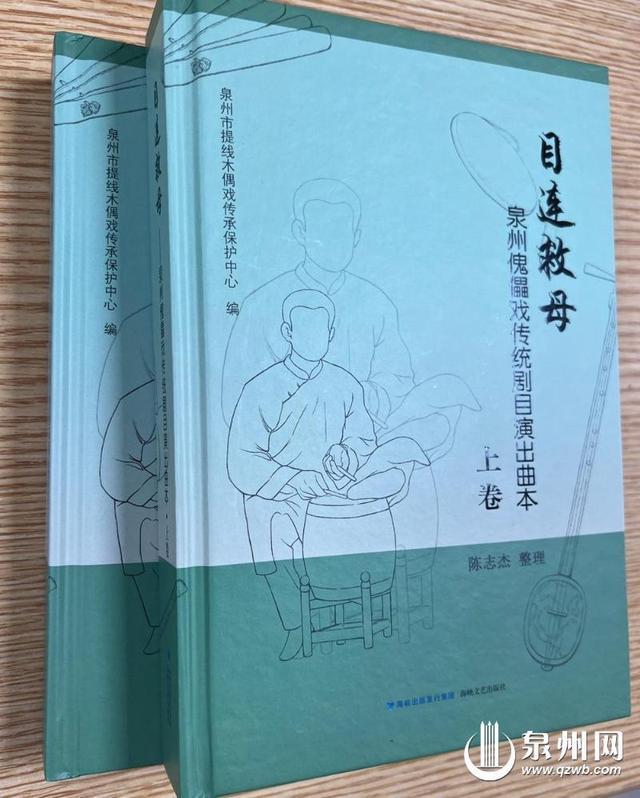

泉州市提线木偶戏传承保护中心编著出版《目连救母—泉州傀儡戏传统剧目演出曲本》

国家级传承人陈志杰师从杨度及司鼓名家龚天赐,从艺四十余年,掌握了大量濒临失传的传统曲牌。他耗时两年多,“经过前前后后数十遍的记录、校正、修订”,完成了《目连救母——泉州傀儡戏传统剧目演出曲本》。该书收录377首唱腔曲谱(实际运用曲牌122首)及19首间奏谱。陈志杰对“同曲牌不同唱法”逐一注明,并自编了“泉州傀儡调传统调高称谓对照表”,为后续传承扫清障碍。

国家级传承人林聪鹏等舞美技师们,完成了全套木偶造型、服饰及砌末道具的全新制作,再现古剧风采。

泉州傀儡戏《目连救母》复排保存计划实施中,演员们复排演出,现场全程录制音像。

与此同时,复排工作紧锣密鼓展开。在木偶剧场内,“60后”艺术家们凭借少年时代从老艺人那里习得的技艺和记忆,一遍遍雕琢着每一个唱腔、每一段表演。排练过程被全程录制音像资料,这是此次抢救工程的关键一环,旨在为后世留下最完整的数字化范本。福建省艺术研究院对此高度重视,派出专业录音录像专业团队,保证即成即录,高质保存。

“复排保存计划实施以来,已完成约1/3。”王景贤介绍。尽管前路依然漫长,但他表示,剧团作为古稀剧种唯一的国有集体性传承单位,将传承剧种传统艺术视为“第一要务和必尽之责”,全体成员正以“时不我待、舍我其谁”的精神,为剧种留根,为传承担当。

《目连救母》剧情简介

《目连救母》是泉州提线木偶戏的经典剧目,分“本戏”与“全簿”两版,是剧种传统艺术的集大成之作。其中,“本戏”含16折套,可连演约30小时。核心情节讲述孝子目连为拯救行为失当、陷入困境的母亲,历经艰险始终坚守孝心,最终以真诚与毅力化解危机,与母亲重逢。主旨聚焦孝敬父母、劝人向善,其情节源于中国传统民间传说,历经唐代变文说唱、宋代杂剧、明代戏文的演变,融入闽南地区的民俗文化,最终形成独具特色的木偶戏版本。值得一提的是,本剧生动形象地保存了许多泉州地区民间民俗活动讯息,也为泉州方言的“文读”“俗读”及方言俚语留下大量珍贵遗存与“活标本”。

“全簿”则融合《三藏取经》《李世民游地府》,共122出、28折套。其中《三藏取经》保存了古典小说《西游记》成书前(宋元时期)的原始叙事样貌;《李世民游地府》借帝王自省情节,传递“向善守礼”的理念。都具有多学科重要价值。