大皖新闻讯在皖南腹地的群山环抱中,以“祁门红茶”闻名天下的祁门县,正以工业经济的强势崛起打破传统认知。2025年上半年,全县规模以上工业增加值同比增长9.7%,工业技改投资增长139.7%,高新技术产业增加值增长12%。邦耀电子、陶芯科半导体于年初入规纳统;突飞科技月度入规,为2025年黄山市首家月度入规企业。完成科技型中小企业入库35家(第一、第二批);陶芯科成功申报基础级智能工厂、创新型中小企业。数据背后,是祁门县以科技创新为引擎、以产业升级为主线、以营商环境为底色的高质量发展实践。

产业集群崛起

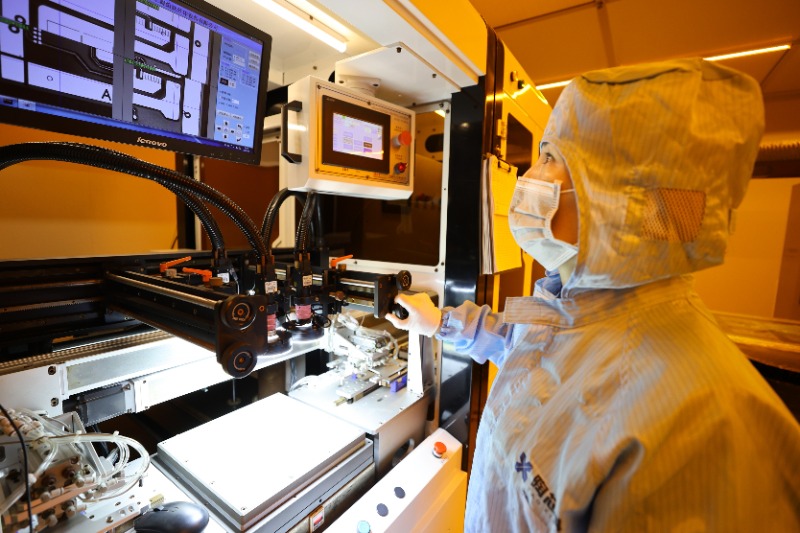

产品应用于新能源汽车等领域

走进祁门经济开发区,标准化厂房鳞次栉比,生产线上的机械臂精准舞动,半导体分立器件、锂电子电池等高技术产品源源不断产出。这里已形成以电子电器为核心,涵盖功率半导体、5G天线、锂电池等500余种品类的产业矩阵,产品广泛应用于新能源汽车、智能家居等领域。

芯微电子作为省级先进级智能工厂,2024年产值突破4.5亿元,带动周边配套企业形成“芯片设计-封装测试-模块应用”的完整链条。格瑞特电子通过与知名车企合作,实现年产值1.3亿元,预计今年突破2亿元。

2024年,祁门新增省级“专精特新”企业1家、国家高新技术企业3家、科技型中小企业6家,电子电器产业入选省中小企业特色产业集群。邦耀电子专注智能天线领域11年,其研发的“WiFi天线焊接工装”将生产效率提升30%,2025年上半年产值同比增幅达84.3%。陶芯科半导体新材料公司依托与高校合作建立的研发中心,攻克覆铜陶瓷基板技术难关,产品应用于新能源汽车领域,2024年产值突破2000万元,2025年目标直指5000万元。

创新生态构建

推动“产学研用”深度融合

在祁门工业经济的版图中,创新不再是单点突破,而是形成了“产学研用”深度融合的生态体系。2025年上半年,发明专利授权14件,同比增长9.1%。坚持高价值发展增长导向,高价值发明专利授权量新增7件。

安徽陶芯科半导体新材料公司与安徽工程大学共建覆铜陶瓷基板研发中心;邦耀电子联合黄山学院开发5G毫米波天线,将信号传输效率提升40%;祁门红茶初、精制一体化5G智能生产线入选“皖美首台套”;“天选之籽”祁门槠叶种成功飞天;全省首张茶树灌溉数据知识产权登记证书公布。

祁门县落实“迎客松英才计划”,围绕县域重点产业,创新引才模式,以挂职县直部门副职方式引进博士3名,统筹事业编制引进紧缺专业全日制硕士研究生20名,强化校企合作,开设企业“冠名班”、职业技能提升班,“订单式”培育本土高技能人才542名。去年以来,格瑞特电子公司通过“订单式”培养,与祁门县永泰技校合作开办冠名班,参训学员40名,他们不仅能操作智能设备,还能参与产品研发。

营商环境优化

“店小二”提供一对一服务

“在祁门投资,最打动我们的是政府的诚意。”迪柚智能装备项目负责人回忆,从签约到开工仅用45天,经开区“项目专班”全程代办用地、环评等手续,协调解决电力增容问题。这种“围墙外的事政府办,围墙内的事企业干”的服务理念,已成为祁门营商环境的金字招牌。

祁门县建立“店小二”包保制度,选派380名“店小二”对1556家企业实行“一对一”服务。2025年上半年,通过“新春访企”“周四集中服务日”“访企入村”等平台,解决企业用工、融资等问题68个。黄山新丽夏服饰有限公司向政府反映企业招工难的情况后,人社部门迅速采取了线上推介和线下招聘相结合的方式帮助企业进行推介。目前该企业新入职员工70人,极大缓解了企业的用工困境。

祁门县推出“茶富贷”等九大担保产品。2025年上半年,为55户市场主体提供担保贷款3.29亿元。全县金融机构贷款余额130.52亿元,同比增长8.11%。突飞智慧用电项目通过“知识产权质押贷”获得990万元融资,加速了智能电表研发进程。

实现“破局”

走出山城融入全国产业链

站在“十四五”规划的关键节点,祁门县正以电子电器产业为支点,撬动工业经济全面升级。2025年,全县计划实施技改项目20个,总投资15亿元,推动电子电器产业产值再创新高;新建5G基站100个,实现重点园区全覆盖;与南京白下高新区共建汽车电子中试基地,深度融入长三角产业链。

在祁门,笔者深刻感受到这座山城工业经济的“破局”之力——它打破了对传统农业县的认知,以电子电器产业为突破口,构建起现代产业体系;它打破了“山城闭塞”的偏见,通过长三角合作、飞地经济等模式,深度融入全国产业链;它更打破了“政府主导”的路径依赖,以市场化思维激发企业创新活力。

祁门的发展过程,是县域经济高质量发展的缩影。在这里,政府与市场同频共振,传统与现代交相辉映,小县城与大时代深度连接。当祁门红茶的芬芳遇见半导体的光芒,当茶园的绿意碰撞数字的浪潮,这座山城正以工业经济的崛起,书写着皖南山水秘境的新传奇。

大皖新闻记者吴永泉(部分图片由樊成柱摄)