原来以为各大品牌围追堵截特斯拉Model Y是六大派围攻光明顶,结果攻着攻着发现原来是小米和特斯拉煮酒论英雄:“天下英雄唯君与操耳”,其他友商都去哪里了?那我就有话说了,当年放特斯拉进来搞超级工厂其实目的就是为了让特斯拉当一条超级鲶鱼搅动一下内部新能源这一潭浑水看看几人能脱颖而出,事实证明最后争气的也就是小米。

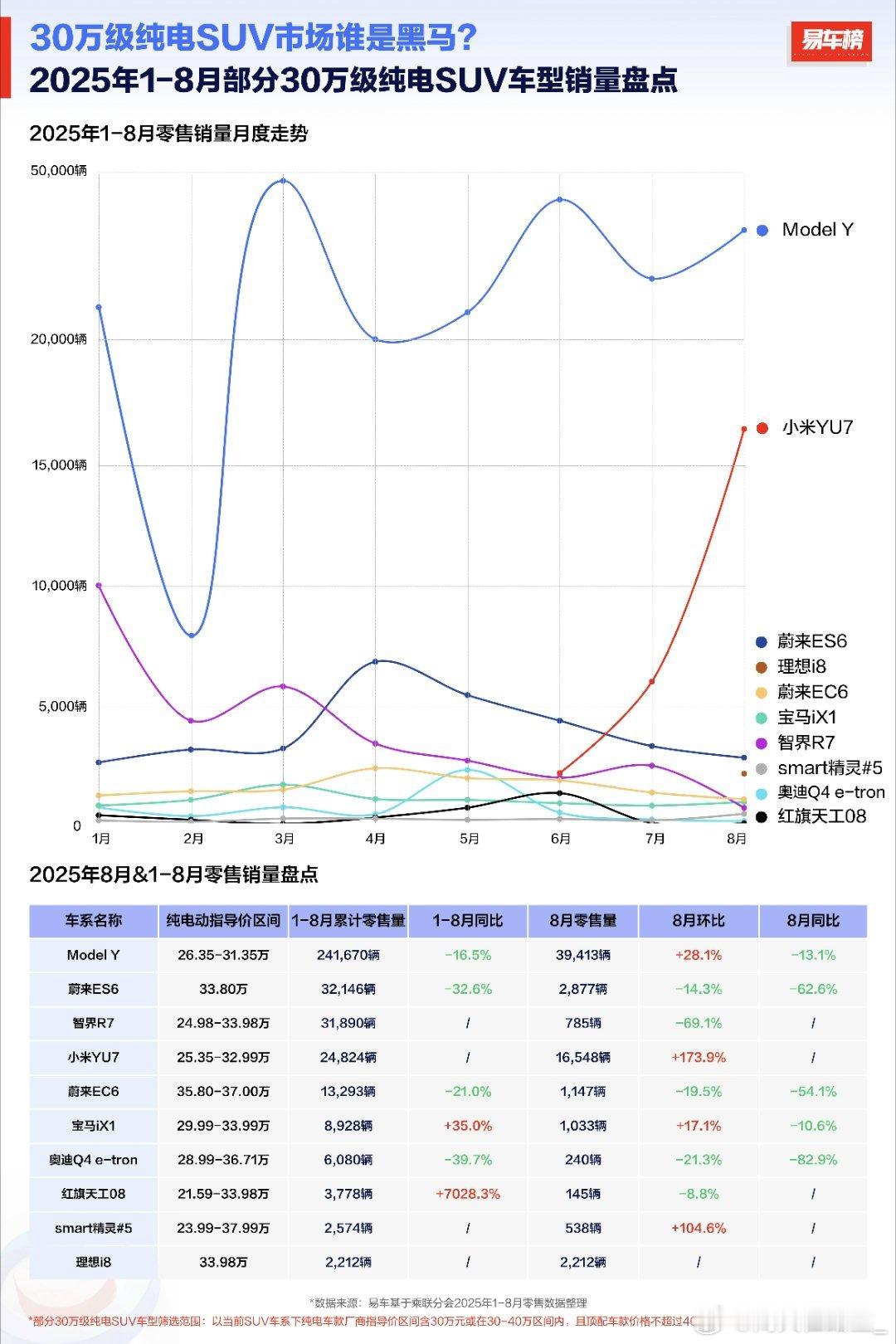

当然了,作为销量遥遥领先的存在,小米和特斯拉是易车榜8月唯二两个超过月销一万五的品牌,也都是更后面几位选手只和。如果只论国产或者中大型SUV,小米YU7则几乎以绝对优势霸榜且因为积蓄的订单足够多,这一优势在可见的时间线上仍会持续很久。

所以,之前特斯拉遇到的舆情攻势小米自然也难逃,明面上的各种碰瓷式比较自然少不了,各大品牌甚至甘愿牺牲自己的毛利率也要给预定小米的用户拿出五千“反悔立减”来补贴损失,更有甚者不少品牌的线下销售如昨天所言对小米进行各种言语攻击:

“要加速没加速,要操控没操控”

“小米是整合公司所有东西都是外边买的几乎回来就自己拼一下”

“我认为买小米的就两种人,一种是年轻人,一种是买不起法拉利的人”

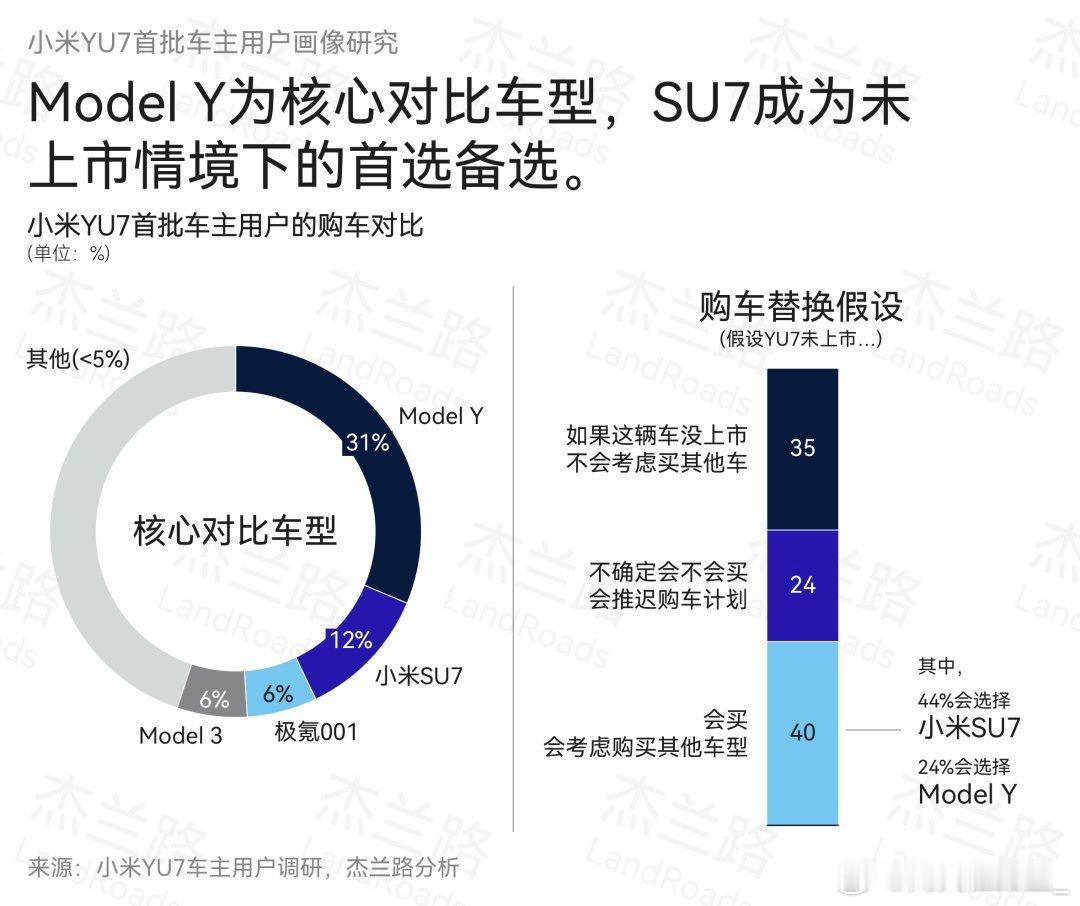

这种言论在彰显品牌价值的同时,也体现出了一种“刺耳”:既然我得不到那你也别想得到。但真的如此吗?杰兰路做了一项很有意思的调研:如果没有YU7,目标用户的购车替换假设是什么,结论让人意外:35%的目标用户直接表示如果没有这辆车就取消购买计划,24%的目标用户产生了迟疑不确定会不会购买,在仍明确购买意向的目标用户里44%选择了小米SU7,剩下的24%选择了特斯拉。也就是说对于小米YU7的目标受众而言,大部分目标车主其实意图在购买前就非常坚定,如果没有就不买和如果没有就替换SU7的比重相当之高,证明了友商在这些“努力”上几乎全是无用功,横竖都没有考虑过你自然也就无需自作多情。

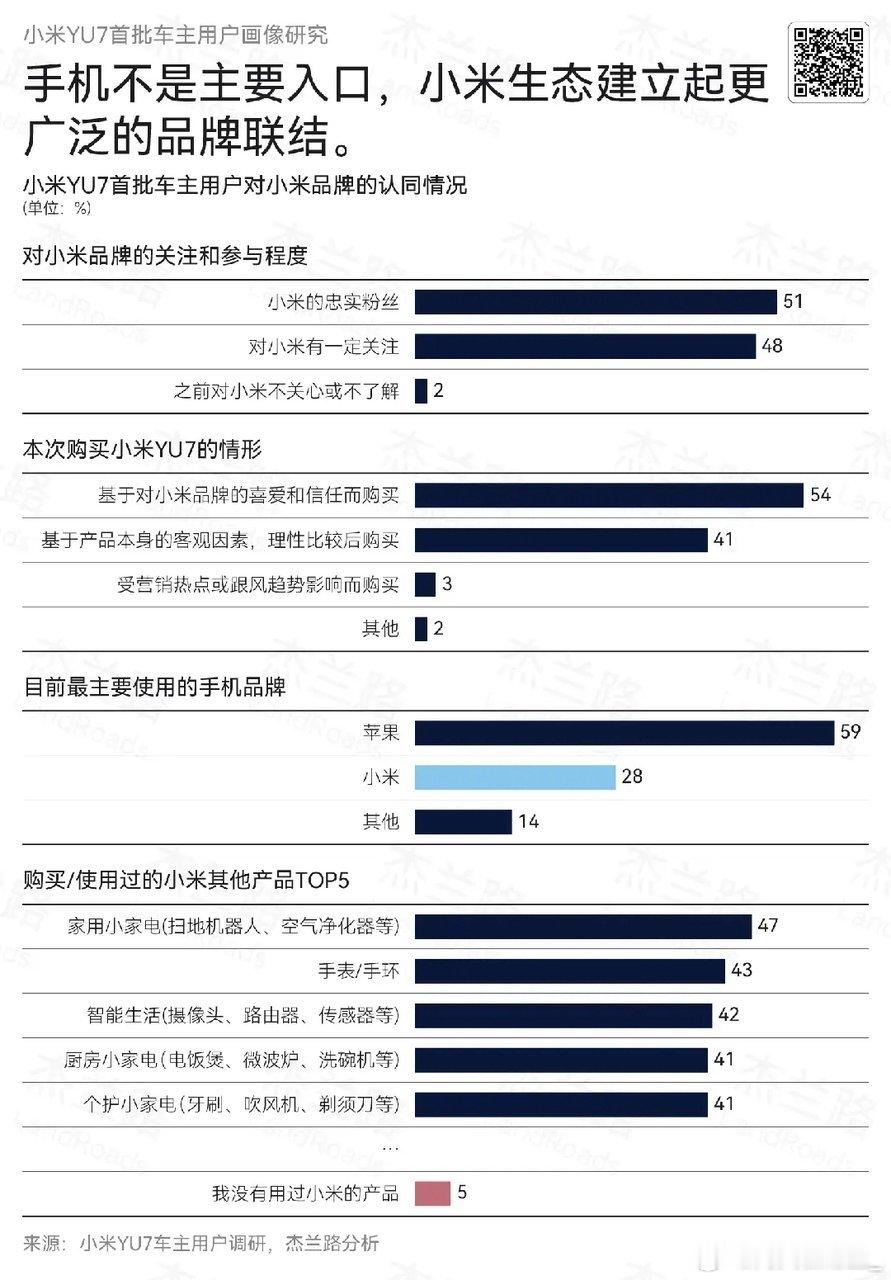

那在这里重复一个之前说过无数次的观点:消费者选择小米并非完全因为小米的产品力,而是小米的品牌价值和小米向外传递出的价值观,一家创立三年就励志要在纽北挑战百年赛车品牌且真的脚踏实地做到的车企无疑是人格魅力爆棚的,这一点其他的车企几乎都没有注意或不愿意承认。

你们又该如何在赛道之外战胜小米呢?