好久不见哦家人们!

成都城市音乐厅

2025中外名家名团系列音乐会

又上新啦!

真的很震撼

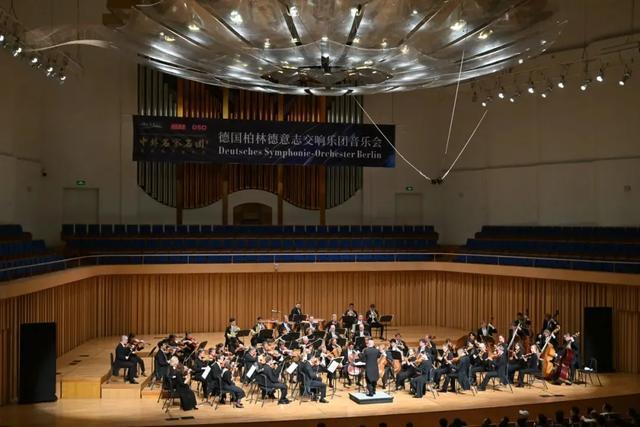

14日晚的柏林德意志交响乐乐会现场

同时治愈了我的“古典班子恐惧症”和

“盲目的自信学院派恐惧症”

浑身舒畅~~~

所以说,还是有点东西的!

先看节目单:经典为基,浪漫始终

乍一看:门德尔松、莫扎特、贝多芬……稳当得很嘛,经典,肯定永不出错。

结果!从第一秒开始就被拿捏——门德尔松的序曲像一道金光闪闪的前菜,优雅开场,情绪直接拉起——

音乐会以门德尔松《美丽的梅露西娜》序曲(Op.32)拉开帷幕。它既致敬了浪漫派的传统,也为整场音乐会奠定了从容而不失亲切的基调,其中的戏剧张力与浪漫气息,足!

紧随其后的莫扎特《C大调第21号钢琴协奏曲》(K.467)是上半场的重头戏。这部作品结构精致,古典乐迷都非常熟悉了,而演绎者——土耳其钢琴家、作曲家法佐·塞依却以极具个性的方式呈现出的“前所未见”,让人惊喜。

下半场则完全交付给了贝多芬——《A大调第七交响曲》(Op.92)以其强烈的节奏动力与昂扬的精神气质,将现场气氛推向高潮,乐团在结构把控、声部平衡与情感张力等方面都比较明朗。

演出最终在返场曲目——埃尔加的《爱的礼赞》中温情收尾。从门德尔松到埃尔加,可以说是以“浪漫”为线索,贯穿始终,既照顾了古典乐迷的审美习惯,也体现出曲目策划的巧思。

“自信”的莫扎特

法佐·塞依演绎的莫扎特,是一次审美上的“越界”。我们熟悉的“莫扎特”,应当是典雅、节制、明媚而青春的,但演出带来的是一种近乎当代的自由与即兴感。

他在华彩乐段中融入了很多个性,某些装饰音、节奏的自由处理,是典型的现代音乐语汇影子。这种演绎在一定程度上偏离古典原貌,那种洒脱,是从我们对莫扎特的刻板印象(比如明媚、青春、典雅)中引申出来的,或许,这是“当代莫扎特”该有的气度吧。

但就个人感受,这种细腻的创新处理让晨絮眼前一亮——并不是没有逻辑的离经叛道,深层次是莫扎特该有“自信”,偶尔出来调和一下既往传统的“莫扎特”当然是好事。

所以,这种演绎绝非“盲目的自信学院派”,是基于深刻理解之后的再创造!丝毫没有削弱音乐的表现力(不太能接受反驳)……

“现代性”的非硬核闯入

乐团一贯的艺术定位——“既不放弃传统,也积极拥抱当代”,在中场休息之前就已体现。

法佐·塞依他在三次谢幕后加演了一首作品,应当是他的原创作品。该作品中运用了拍击琴身、拨动琴弦等扩展钢琴技法,虽然调性范畴还没有被完全打破,但已经足以比较彻底地缓解古典审美疲劳。

作为一位同样具有学院派作曲家身份的演奏家,塞依成功地将“创作”与“演绎”合二为一。这首作品虽挑战部分古典乐迷的听觉习惯,却恰好在莫扎特之后形成一种听觉上的缓冲与延展——从古典框架中走出,步入一个更加自由、更具实验性的音响世界。

对于晨絮这种“学院派”而言,“古典班子恐惧症”烟消云散,岂能不起立鼓掌?

乐团表现:严谨与灵动并存

乐团的演奏风格的某些细节,仍可见其“现代精神”的底色。

尤其是在贝多芬《第七交响曲》中,指挥帕特里克·哈恩,对谱面的动态控制非常精准,第四乐章尤其展现出强烈的推进力与仪式感。偶尔出现的长笛过于突出,可能会被一些乐迷视作瑕疵,但不影响整体的完整程度,可以带给传统乐迷比较良好的艺术享受。

因此,现场观众的反馈也比较热烈。在谢幕时在返场环节,他们演奏的《爱的礼赞》是大家非常耳熟能详的旋律。晨絮注意观察了一下,靠前的那些观众,几乎给我的感觉都是屏住呼吸在欣赏最后的“珍贵的返场”。

当然,这种氛围感既源于曲目本身的流传度,也来自于艺术家们高质量的演绎。或许好的音乐演出都要有这种内核——既要有技术上的严谨,也要有追求上的胆识。

弦外之音:经典之外,可否更“大胆”?

纵观整场音乐会,曲目选择虽然精彩,但仍偏保守。作为一个时常以“现代精神”立足的乐团,晨絮还是更期待他们带来更多具有“实验性”的编排。如果能够再植入一些比较现代的元素(像钢琴家那种比较独特的演绎),那么他们在同类型的乐团中,尤其是来海外市场演出的时候,会不会更受追捧呢?

但另一方面,晨絮也觉得他们的这种“保守”很合理:在以传统曲目吸引主流观众的同时,通过艺术家个人风格(如塞依的莫扎特)和返场曲目的巧妙安排,“悄悄咪咪”地植入现代审美。

无论如何,这场音乐会质量较高,它既满足了听众对“古典”印象的比较基本、传统的期待,也悄悄完成了某种审美多元化的沁润……

总结一波:

1.曲目经典但演得不老派

2.钢琴家有才+胆子大

3.乐团技术在线,感染力拉满

3.返场曲选得妙,观众集体沦陷

老实话:传统与脑洞齐飞,优雅共潇洒一色,若有下次,晨絮还愿意听!