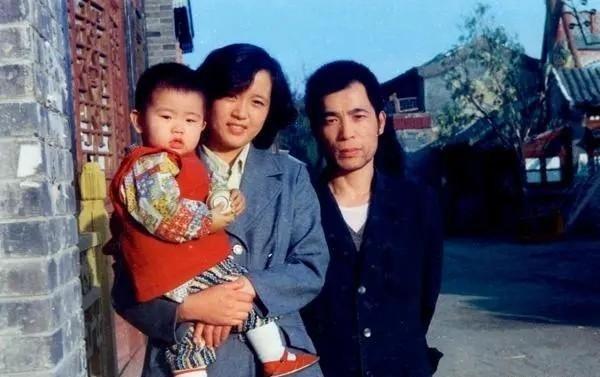

1981年,梁晓声经人介绍与北京姑娘焦丹相亲,谁知一见面梁晓声就对焦丹说:“我每月工资42块5,要寄30块给东北老家,家里五个兄弟姐妹,大哥精神失常得吃药,我自己也因为长期熬夜写作,身体不是很好……” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1981年夏天,北京的一家小茶馆里,梁晓声坐在木椅上,神情里带着些许疲惫,那时候的他三十出头,生活的重担早已压得他透不过气,工资是四十二块五,可每个月要寄三十块回东北老家。 大哥精神失常,常年吃药,父母年迈,弟弟妹妹还在上学,他身上没有多少属于自己的轻松,他在茶馆里第一次见到焦丹,开口就把这些情况一股脑说了出来。 他甚至提到自己身体不好,常年熬夜写东西,落下病根,他觉得这些话像是一道屏障,说出来就是为了让眼前这个姑娘知难而退。 这种直白在相亲场上几乎等于自我放弃,过去也有姑娘听过类似的情况,礼貌点头之后就悄悄消失了。 梁晓声心里清楚,自己条件太差,家里负担太重,他并不指望有人会愿意留下,那天茶馆外的风吹过树梢,空气里安静得让他心里发凉,他甚至做好了再次失败的准备。 焦丹的态度却让他意外,这个出身北京知识分子家庭的姑娘,没有转身离开,她静静听着,眼神里不是嫌弃,而是理解,几天后,她还主动找上门,请他去喝汽水。 对于梁晓声来说,这是第一次有姑娘主动伸出手,让他感觉到被善意包围的温暖,那一刻,他心里升起一种久违的轻松,好像生活里的灰色忽然透出一点亮光。 一年后,两人结婚,没有仪式,没有热闹,焦丹拎着几个包裹就住进了梁晓声的宿舍,十一平方米的空间,小到转个身都嫌拥挤,但她没有一句怨言。 她支起煤油炉,自己缝了棉被,把简陋的小屋收拾得干净整洁,那时的日子确实紧巴巴,但焦丹始终让家里保持着温馨的气息,公婆从东北来北京,她照顾饮食起居,把他们当亲生父母一样对待。 精神有病的大伯子需要长期护理,她每天耐心陪伴,还为弟妹们的学习操心,她用行动证明,婚姻不是两个人的事,而是整个家庭的承诺。 九十年代,梁晓声的事业一度陷入低谷,稿费收入减少,生活开销却越来越大,每年家里光是治疗费和补贴弟妹的费用就压得他喘不过气。 焦丹没有一句抱怨,她学会精打细算,早市挑打折的菜,把有限的钱分得井井有条,她把省下来的每一分钱都用在该用的地方,为的是让丈夫能安心继续写作。 她推着三轮车送婆婆去医院,深夜里点着昏暗的灯等待丈夫从书桌前抬起头,那些看似琐碎的小事,慢慢支撑起了整个家。 正是这种默默守护,让梁晓声挺过了最难的日子,他继续坚持写作,《今夜有暴风雪》《雪城》《年轮》陆续出版,渐渐受到读者关注。 到2019年,他的长篇小说《人世间》获得茅盾文学奖,成为代表作,这部书里写尽了普通人的喜怒哀乐,背后是他几十年积累的生活体验,也是焦丹多年守护换来的安心时光。 创作期间,他要求安静,焦丹每天把饭菜放在门口,不轻易走进房间打扰,她的付出藏在无数细节里,没有声音,却最有力量。 很多人说,梁晓声之所以能在文学路上坚持下来,不只是因为他的才华,还因为身后有一个女人始终在撑着。 焦丹不只是妻子,更像家里的支柱,她撑起的是两个家庭:梁晓声的父母、哥哥、弟妹,还有他们自己的小家,几十年如一日,她用心守护,把粗茶淡饭过得有滋有味。 回头再看,1981年茶馆里的那句话,本来是一次拒绝的告白,他说自己工资太少,家庭太重,身体不好,本以为会让人转身离开。 可焦丹看见的不是这些数字和病痛,而是一个男人的责任感和担当,那句直白的话,反而成为两人走到一起的起点,正因为她看重的是人品和才华,而不是条件,他们的婚姻才在风雨中越来越坚固。 如今两人都已步入晚年,梁晓声依旧每天伏案写字,焦丹依旧在厨房里为他准备热饭。 几十年的时光,他们靠着彼此的信任和依靠,把生活过成了一个完整的故事,从煤油炉旁的筒子楼,到如今安稳的小家,日子虽然平凡,却充满力量。 这段婚姻告诉人们,爱情不在于条件优劣,而在于能否在困境中守望相助,当初茶馆里的一句话,是负担的宣告,也是缘分的开端,正是那份真诚,让他们走进了彼此的世界,也走过了人世间的起起落落。 信源:各界导报——文史 | 梁晓声:平凡的“人世间”