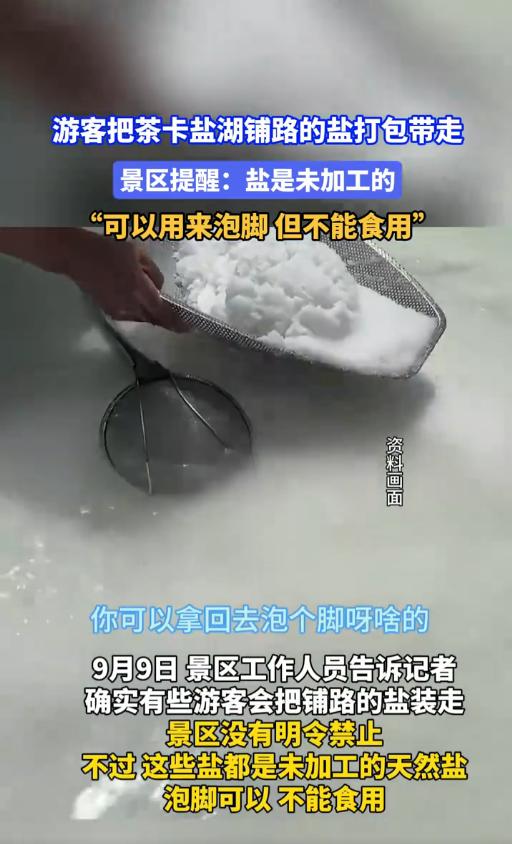

“活不起了?”近日,青海,2名大妈在茶卡盐湖游玩时,看到地上都是粗盐,就拿出塑料袋装了满满一袋子!然而,这些盐的杂质较多,对人体有害,并不能食用,拿来泡脚倒是可以。网友:果然只要是免费的就是好东西! 青海的茶卡盐湖,一个连路面都奢侈地铺着盐的地方,满眼望去,白花花的一片,仿佛资源丰饶到取之不尽。 然而,就在这暑假刚过,游客稍有回落的9月10日,一则报道却给我们看了另一幅景象。 几位中老年女游客于路边蹲下,手持塑料袋,奋力地从地上挖盐。她们专注而执着,直至袋子被盐填满,才带着心满意足的神情,缓缓离去。 当一种几乎不要钱的自然资源摆在眼前时,它在人心中的价值到底是如何被掂量的? 这件看似微不足道的小事,宛如一面澄澈的镜子,清晰映射出诸多事理。从三个维度细细审视它,我们能在其中寻得启迪与智慧。 首先,这袋盐的物理价值,就是一个彻头彻尾的误会。 游客们带走的,看着是盐,其实是用来铺路的工业“粗盐”。它跟超市里卖的那种经过提纯、能放进菜里的“细盐”,压根不是一回事。 这些原盐里混着大量杂质,来源A甚至提到可能包含重金属。以我们普通家庭的条件,根本不可能把它提纯到能安全食用的地步。 吃了这种东西,轻则身体不适,重则可能像有些网友说的,真就“提前开席”了。 景区工作人员都说了,这玩意儿带回去,唯一的安全用途,大概就是泡泡脚。 你看,费半天劲以为占了大便宜,结果到手的是一包没用还有风险的东西,这价值,说不定还是负数呢。 其次,再来看看这袋盐在心理天平上的分量,它被“免费”这个标签给彻底带偏了。 驱动这个行为的,是一种根深蒂固的“贪小便宜”心理。就像有些人明知道“免费领鸡蛋”背后有套路,但“不拿白不拿”的冲动总能战胜理智。 这种冲动的背后,实则隐匿着一个认知误区。人们往往想当然地认为,“纯天然”便等同于“安全无害”,却忽略了其中可能潜藏的风险。可野外还有毒蘑菇呢,大自然的东西,不代表就能随便往嘴里送。 说到底,这反映了一种公共空间里的“分寸感”缺失。抓一把盐粒当个纪念品,大家或许还能理解。但直接整袋整袋地装,那动机就不是留念,而是囤货了,生怕自己亏了。 有网友开玩笑说,这是准备腌一年的酸菜吗?这玩笑背后,是对这种行为边界感模糊的无奈。 最后,这袋盐还考验着规则的智慧。 景区实则颇为无奈,他们坦承,相关规定中并未以明文的形式禁止游客携带盐进入。如此状况,实也让景区一时无计可施。 这种规则上的“留白”,恰恰让一些人觉得“法无禁止即可为”。 管理方所持的态度并非强硬禁止,仅仅以一种较为和缓的方式表达“不建议”之意,未做绝对的限制,留有余地。为啥? 因为游客这么一挖,路面就给破坏了,增加了维护成本。而且,你辛辛苦苦背回去的东西,对你又没用。这种软性的劝导,全凭游客自觉。 可一旦自觉失效,被破坏的公共设施,其维护成本最终还是会通过门票等方式,分摊到每一个遵守规则的游客身上。 这其实是一种隐形的不公平。 信息来源:《游客将茶卡盐湖铺路盐成袋装走 景区:泡脚可以,不能食用》掌闻视讯

评论列表