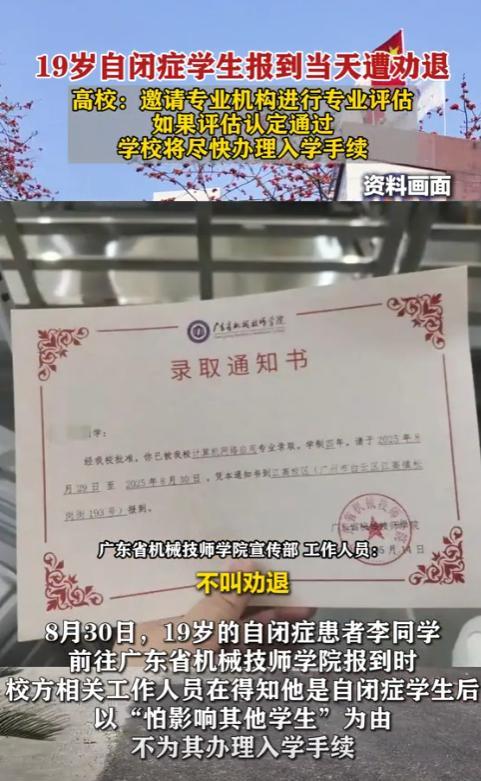

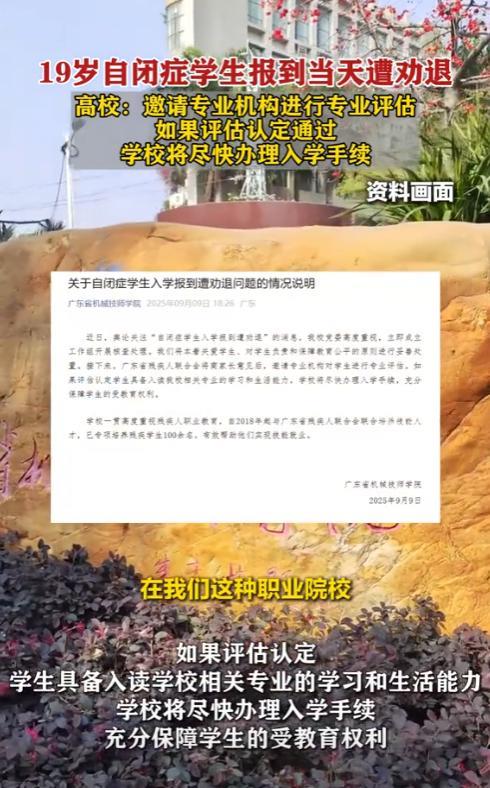

广东,一19岁男生去大学报到,但因为写字有点慢,父亲就礼貌地跟老师说明他有轻度自闭症,让多担待。结果老师当场就说不收自闭症学生,还劝他们:“就算来了也学不下去,到时候情况更糟。” 据南国早报9月10日报道,广东一个19岁的男生,寒窗苦读那么多年,总算考上了自己心仪的技师学院,一家人高高兴兴地陪他去报到,本以为是新生活的开始,谁能想到,这竟成了一场噩梦的开端。 这个男生,虽然被诊断为轻度自闭症,但他的情况并不严重,日常生活完全没问题,更重要的是,他学习特别努力,从小到大成绩都不差。 你想想,一个有特殊情况的孩子,要付出比别人多多少的汗水,才能在特教班里脱颖而出,成为唯一一个考上这所广东省机械技师学院的学生?这背后的艰辛,只有他和他的家人才知道。 可以说,这张录取通知书,是他用无数个日夜的奋斗换来的,分量比谁的都重,结果就因为填表时写字慢了一些,引起了老师的注意。 他父亲也是个实在人,想着以后孩子要在这儿学习生活,跟老师提前打个招呼,别产生什么误会,也是为了孩子好,他可能怎么也想不到,自己这句充满恳求和希望的话,竟然成了孩子被拒绝的导火索。 那位老师听完,跟旁边的领导嘀咕了几句,然后就直接给他们判了“死刑”:“就算来了也学不下去,到时候情况更糟。” 这话听着多刺耳!什么叫“就算来了也学不下去”?人家还没开始学呢,你怎么就知道他学不下去?这是学校老师该说的话吗?这不就是赤裸裸的歧视吗? 学校的职责是教书育人,是给每一个有求知欲的学生提供机会,而不是凭自己的主观臆断,提前把人筛选掉。 有网友说得好:“学校应该是最后的避难所,而不是第一个将他们推开的地方。” 这话真是一针见血,这件事最让人心寒的地方,就是学校这种“一刀切”的冷漠态度,他们没有去了解这个孩子到底是什么情况,没有评估他的学习能力,甚至没有给他一个展示自己的机会,仅仅因为“自闭症”这三个字,就粗暴地关上了大门。 这种做法,不仅伤害了这个努力上进的孩子和他的家庭,也暴露了我们社会在对待特殊群体时,还存在着多大的偏见和无知。 很多人可能对自闭症不太了解,一听这名字就觉得是精神有问题,其实根本不是那么回事,自闭症是一种发育障碍,很多轻度的孩子,智力是完全正常的,甚至在某些方面还有超乎常人的天赋。 他们只是在社交和沟通上跟我们不太一样,就像有的电脑用的是Windows系统,有的用的是苹果系统,系统不一样,不代表电脑就坏了。 他们被称为“星星的孩子”,就是因为他们活在自己的世界里,像天上的星星一样,独自闪烁。 这个19岁的男生,他通过自己的努力,证明了自己有能力接受普通高等教育,他需要的不是被拒绝,而是多一点点的理解和支持。 比如,老师可以多给他一点时间完成作业,同学可以主动跟他多说说话,这些小小的善意,对于他来说,可能就是照亮他整个世界的光,可是,学校连这点机会都不愿意给。 事情在网上传开后,学校很快发布了一个情况说明,说会成立工作组核查,妥善处理。 这算是给了大家一点希望,但很多人心里还是犯嘀咕,要是媒体不报道,这事是不是就这么不了了之了?这个孩子是不是就真的因为写字慢,就失去了上大学的机会? 我们不希望看到的结果是,学校迫于压力接收了学生,但之后还是用有色眼镜去看待他,我们希望的是,这件事能真正敲响警钟,让所有的教育机构都明白,教育公平不是一句口号,而是要落到实处的行动。 其实,像这个男生一样,很多有特殊情况的孩子,他们最怕的不是自身的困难,而是外界异样的眼光和不公平的对待。 他们也在努力地生活,努力地学习,想要融入这个社会,他们考上大学,不仅仅是为了一个文凭,更是为了证明自己不比别人差,为了给自己一个看得见的未来。 当一个孩子因为一点“不一样”就被挡在知识的殿堂之外时,这不仅仅是那个学校的失败,更是我们整个社会教育理念的缺失。 希望学校最终能给这个男生一个公正的答复,让他能够顺利入学,也希望通过这件事,能让更多人关注和了解自闭症群体。 他们需要的不是同情和怜悯,而是平等的权利和机会,教育的大门,应该为每一个努力奋斗的人敞开,无论他们是谁,无论他们有什么样的“不一样”。 信源:南国早报2025-9-10——19岁自闭症学生报到当天遭劝退。高校:邀请专业机构进行专业评估,如果评估认定通过,学校将尽快办理入学手续