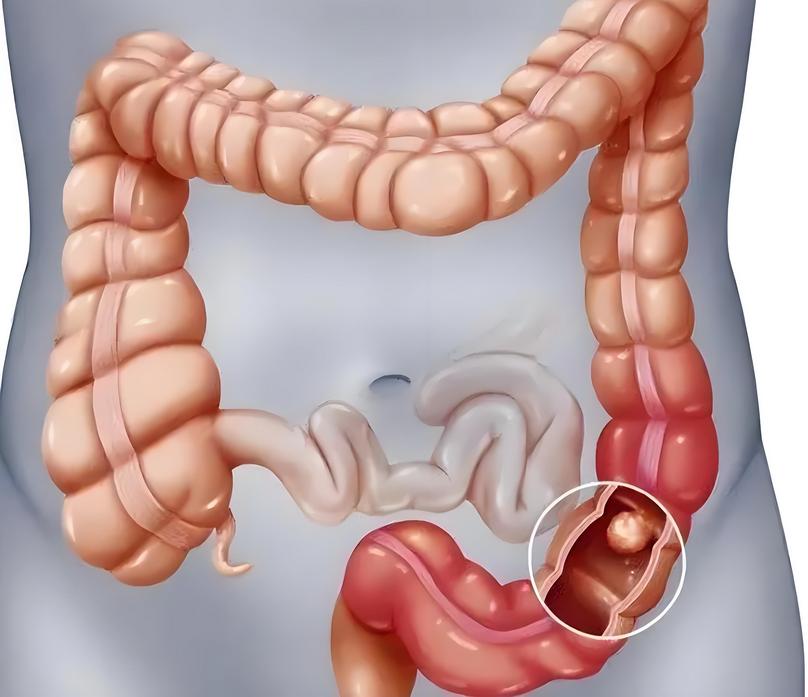

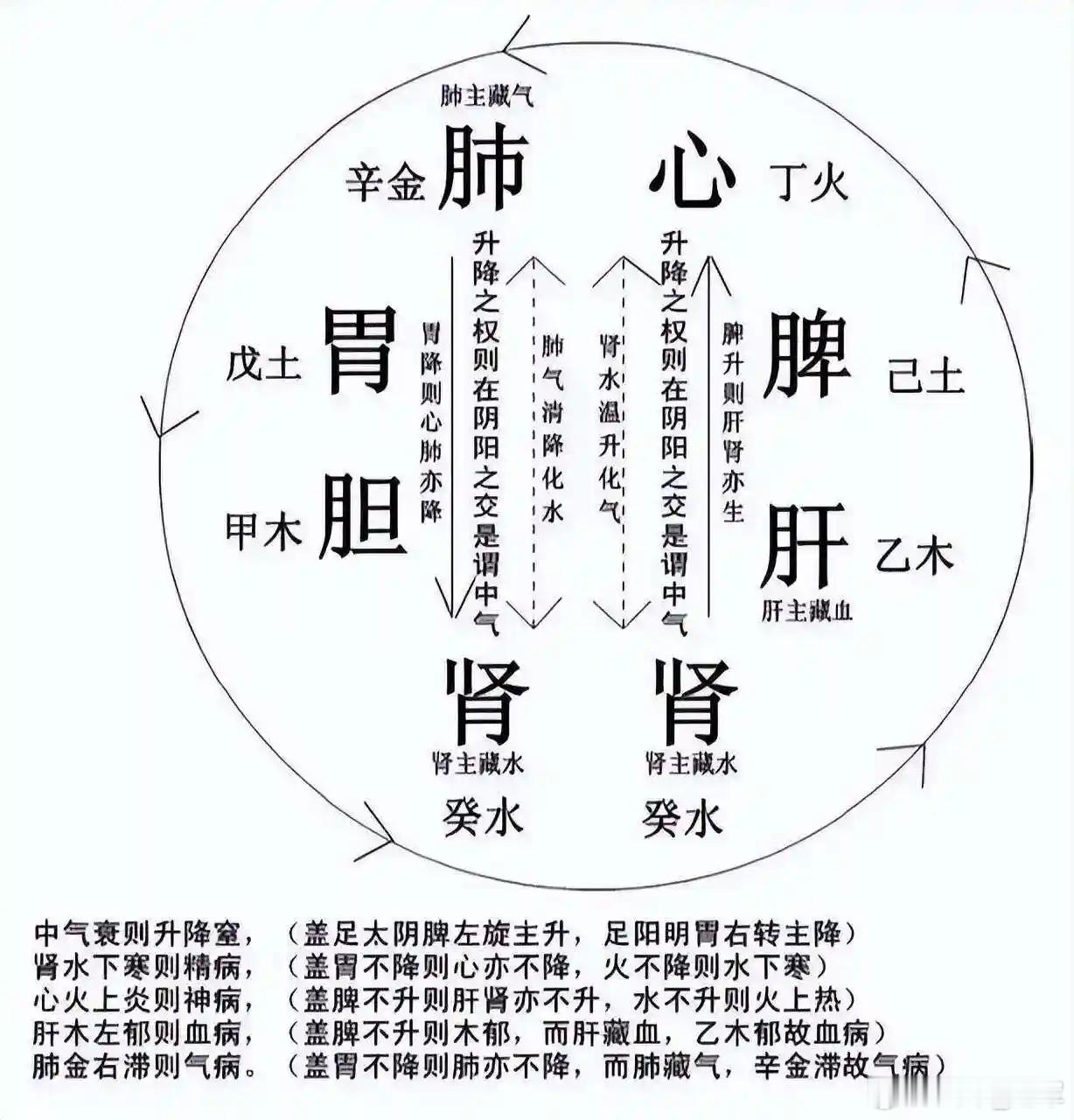

调理脾胃的经典名方 中医调理脾胃的经典名方,核心在于“辨证施治”——根据脾胃问题的不同证型(如脾虚、湿盛、气滞、食积等)选择对应方剂,以下为临床常用的经典名方及适用方向,均需在专业中医师指导下使用,不可自行配药服用。 1. 四君子汤(补气健脾第一方,针对“脾虚气弱”) - 核心成分:人参(或党参)、白术、茯苓、炙甘草。 - 适用证型:脾胃气虚证,表现为食欲不振、吃少易饱、面色萎黄、精神疲惫、大便稀溏(不成形)、舌淡苔白。 - 核心作用:通过补气健脾,改善脾胃“运化无力”的问题,适合长期饮食不规律、劳累过度导致的脾虚,是调理脾胃气虚的基础方。 2. 参苓白术散(健脾祛湿,针对“脾虚湿盛”) - 核心成分:在四君子汤基础上,加入山药、莲子、白扁豆、薏苡仁、砂仁、桔梗。 - 适用证型:脾虚夹湿证,表现为除了食欲不振、乏力等脾虚症状外,还伴有大便黏腻(粘马桶)、腹胀、肢体困重(感觉身体沉)、舌苔白腻。 - 核心作用:既能补气健脾,又能通过薏苡仁、白扁豆等成分祛湿,适合潮湿地区人群、爱吃生冷食物导致的“脾虚+湿气重”,尤其对脾虚引起的慢性腹泻(如便溏、次数多但量少)效果明显。 3. 香砂六君子汤(健脾和胃,针对“脾虚气滞”) - 核心成分:在四君子汤基础上,加入木香、砂仁。 - 适用证型:脾虚气滞证,表现为脾虚(食少、乏力)+ 气滞(胃胀、嗳气、打嗝、胃里有“气胀感”,吃后腹胀更明显),部分人可能伴有轻微恶心。 - 核心作用:补气健脾的同时,通过木香、砂仁理气和胃,解决脾胃气虚导致的“气机不畅”,适合消化不良、胃动力不足且伴有明显腹胀的人群。 4. 保和丸(消食导滞,针对“食积停滞”) - 核心成分:山楂、神曲、半夏、茯苓、陈皮、连翘、莱菔子(萝卜子)。 - 适用证型:食积证(饮食积滞于胃),表现为暴饮暴食后胃胀、反酸、恶心、打嗝有酸腐味、大便酸臭、舌苔厚腻,属于“实证”(非脾虚,而是吃太多导致脾胃“负担过重”)。 - 核心作用:通过山楂(消肉食积)、神曲(消酒食积)、莱菔子(消谷食积)等成分,帮助消化积滞的食物,缓解“吃撑了”导致的脾胃不适,属于短期调理的“消食方”。 5. 理中丸(温中健脾,针对“脾胃虚寒”) - 核心成分:人参(或党参)、干姜、白术、炙甘草。 - 适用证型:脾胃虚寒证,表现为胃部发凉(喜温喜按,喝热水、用暖水袋敷胃会舒服)、吃生冷食物后胃痛、腹泻、怕冷、舌淡苔白滑。 - 核心作用:以干姜温中散寒,搭配白术、人参健脾,适合脾胃“火力不足”(阳虚)导致的虚寒问题,比如常年怕冷、吃凉食就拉肚子的人群。 重要提醒 1. 中医调理脾胃讲究“一人一方”,上述名方需根据个人体质(如是否有阴虚、湿热等兼证)调整药材剂量或加减成分,切勿自行按方抓药。 2. 若脾胃不适持续时间长(如长期腹胀、腹泻、胃痛),或伴有体重下降、贫血等症状,应先到医院排查器质性疾病(如胃炎、胃溃疡等),再结合中医辨证调理。 3. 名方调理需配合饮食作息:避免长期吃生冷、辛辣、油腻食物,规律进餐,避免暴饮暴食,才能更好发挥效果。