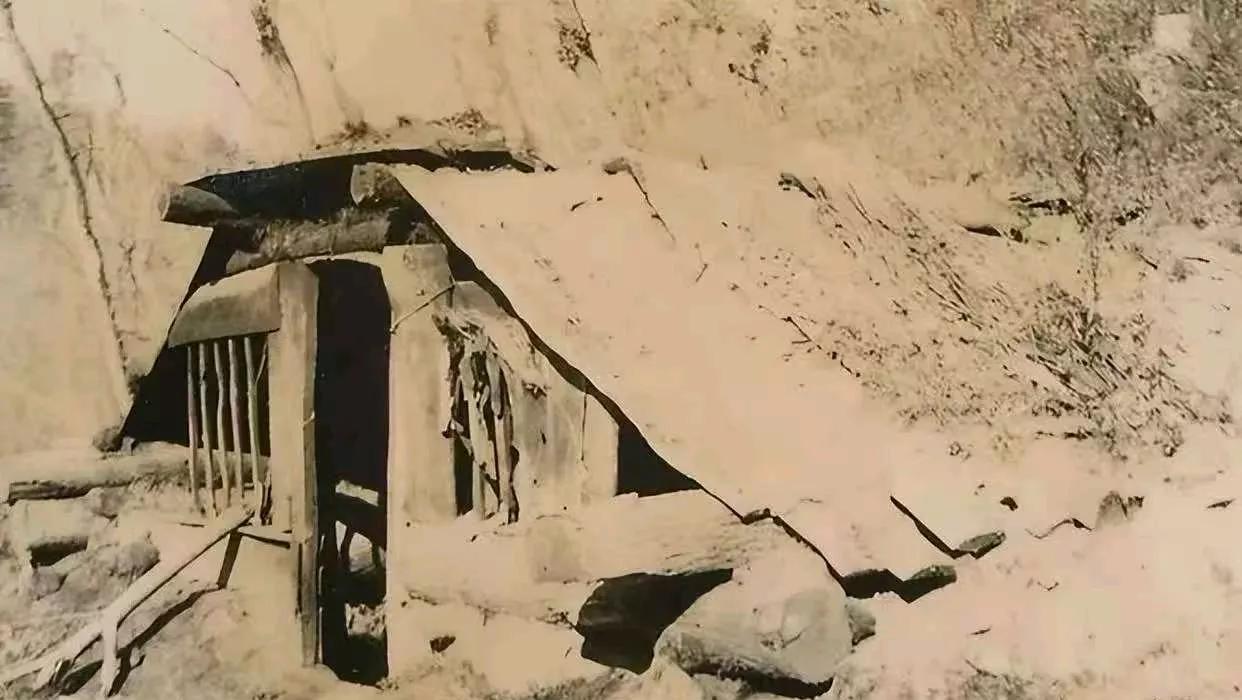

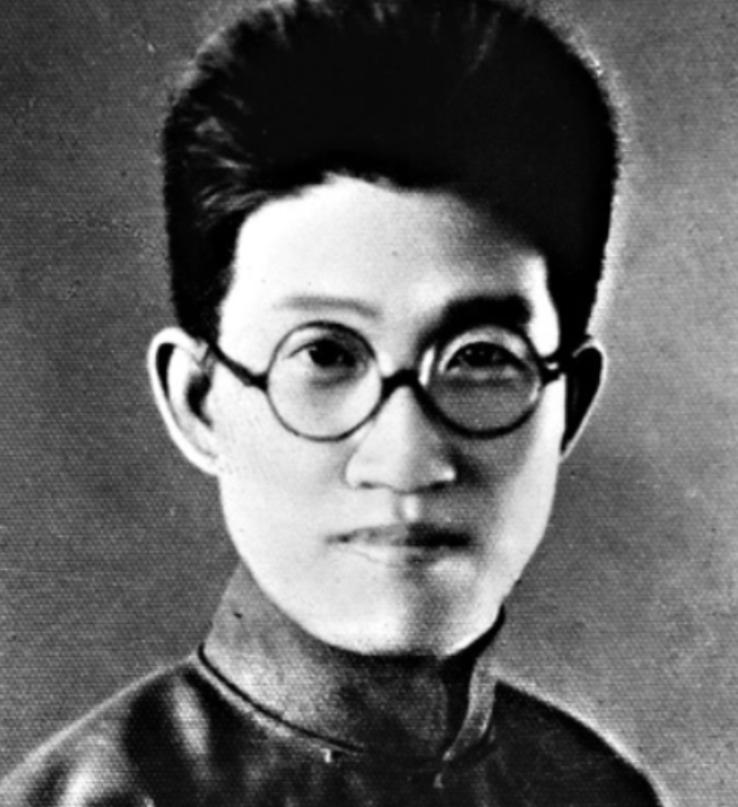

不可思议! 为什么杨靖宇的身边那么多叛徒? 抗日英雄杨靖宇将军在极端艰苦环境下坚持斗争,却接连遭遇部属叛变。第一师师长程斌、参谋丁守龙、警卫排长张秀峰等关键人员的叛变,折射出当时对敌斗争的残酷性与人性考验的复杂性。 1940年的东北抗日联军面临人类极限的生存挑战。据东北烈士纪念馆档案记载,当时抗联战士在零下40摄氏度的严寒中行军作战,经常连续数日断粮。 杨靖宇将军牺牲后,日军解剖其遗体发现胃里只有树皮、棉絮和草根。这种极端生存条件远超常人承受极限。 原抗联第一师师长程斌1938年6月率部投敌,成为杨靖宇部队最沉重的打击。程斌不仅带走115名官兵,更致命的是他完全了解杨靖宇的战术特点和密营分布。 据《满洲国警察史》记载,程斌叛变后带领日军摧毁了70多处抗联密营,彻底破坏了杨靖宇部队的补给体系。 1939年10月,参谋丁守龙被捕后叛变。这个时间点正值抗联部队越冬准备的关键时期。丁守龙作为高级参谋,掌握部队转移路线和储备粮位置,他的叛变导致日军准确拦截抗联部队,使越冬计划完全失败。 1940年2月1日,警卫排长张秀峰携带9960元军费及机密文件叛变。此时杨靖宇身边仅剩两名战士。张秀峰的叛变不仅断绝了最后的经济来源,更暴露了杨靖宇的隐蔽位置,直接导致将军陷入重围。 关东军宪兵司令部档案显示,日军采用"归顺工作"策略,对被捕抗联人员实施"怀柔政策"。叛变者不仅获得赦免,还可担任伪满军警职务。这种策略专门针对身心疲惫的抗联战士,利用人性弱点瓦解抵抗意志。 抗联部队处于完全孤立状态,与党中央联系困难。据中央档案馆资料,1937年至1939年,抗联仅收到党中央3次指示。这种组织上的隔离使政治工作难以持续开展,思想动摇无法及时纠正。 在饥饿、寒冷和死亡威胁下,人性面临极限考验。满洲省委报告记载,某些战士因冻伤截肢后仍坚持战斗,但也有部分人员意志崩溃。这种极端环境下的选择,不能简单用道德标准评判。 当时东北已被日军占领9年,殖民统治体系完备。据《东北抗日联军斗争史》数据,1939年日军在东北驻军达40万,建立1.2万个"集团部落",隔离群众与抗联联系,使抗联陷入"孤军奋战"境地。 杨靖宇将军在最后时刻仍坚持"中国人不投降"的信念。这种精神力量超越物质条件,成为抗战胜利的重要精神支柱。当今社会更需传承这种坚定信念,筑牢精神防线。 叛徒现象是残酷斗争的缩影,提醒我们要不断加强理想信念教育。在和平时期,同样需要防范各种形式的"思想叛变",保持政治坚定性和斗争精神。 杨靖宇将军及其战友们的牺牲精神永垂不朽。那些叛变行为虽然给抗战造成损失,但更反衬出英雄们的伟大。历史告诉我们,越是艰难困苦的环境,越能检验一个人的理想信念。这种历史教训值得永远铭记。

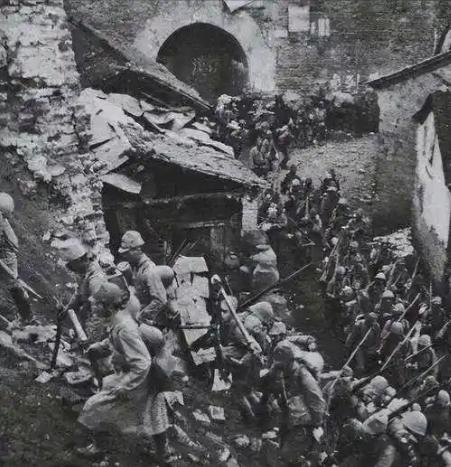

评论列表