最近,在掀起观影热潮的影片《南京照相馆》里,吉祥照相馆暗房中洗出的一张张日军屠城照片,犹如一记记重锤,刺激着我们的内心。本该是记录人生喜悦、留下美好瞬间的照相机和镜头,搁在1937年底的中国,快门每一次“咔嚓”,记录下的却是生离死别。

有人冒死保存底片,有人用生命换照片,哪里有炮火,就去哪里拍摄。

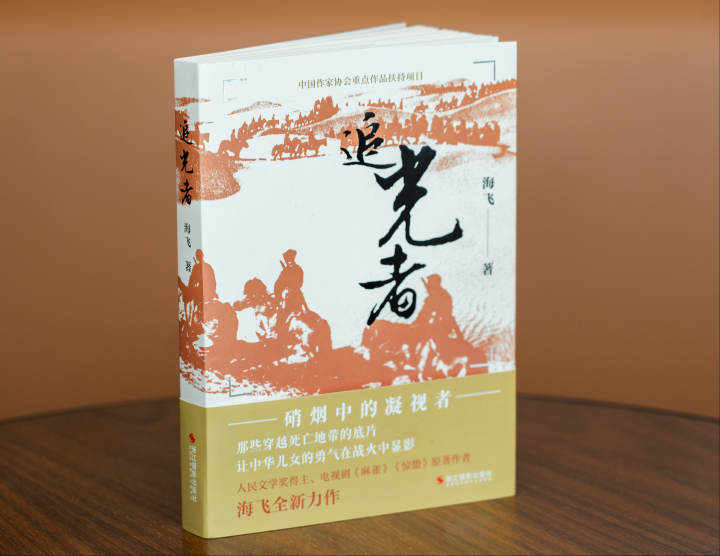

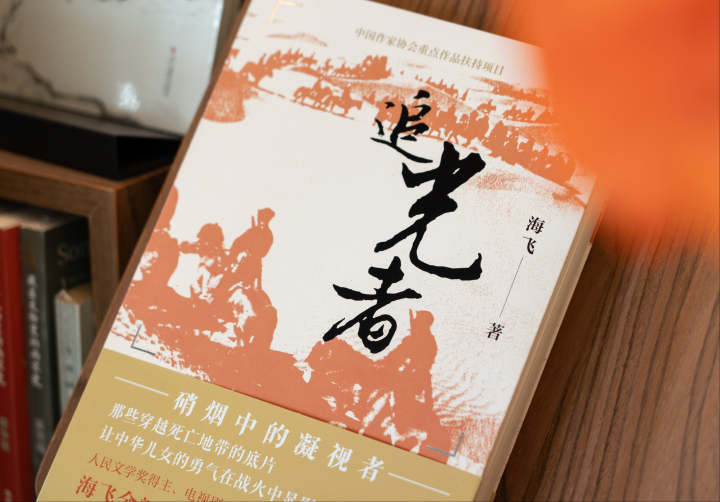

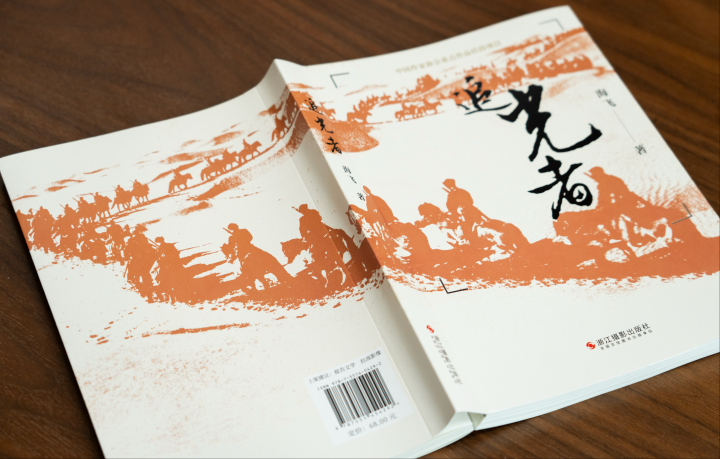

纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,人民文学奖得主、电视剧《麻雀》《惊蛰》原著作者海飞,在最近刚刚出炉的新书《追光者》里,就讲述了烽火年代,那些穿越硝烟,去拼命记录下历史瞬间的五位浙江籍战地摄影师们的故事。

这是国内首部聚焦抗战战地摄影师群像的纪实文学,大量首次公开出版的战地珍贵照片。对金牌编剧、“谍战小说专业户”海飞来说,创作纪实文学还是第一次。

站在历史回望的时刻,雷烨、高帆、徐肖冰、罗光达、俞创硕,这是我们每一位浙江人都应该铭记的名字!

那些穿越死亡地带的底片,封存了战火纷飞那刻的抗争、抉择和真相。从《南京照相馆》到《追光者》,每一帧都是民族的生死证言。正是他们,冒死为我们记录下了一个民族曾经最深的黑夜。

国内首部聚焦抗战

战地摄影师群像的纪实文学

“大概是2023年初,我有一个契机,得以写一部记录战地摄影师的作品,主人公是我的5位浙江籍老乡。”海飞透露自己的创作缘起,“战地,是一个让人浮想联翩的词。我对军人向来仰慕,年轻的时候还踊跃地报名参了军;我也对照相馆深有好感,觉得相片里藏着的是人生和秘密;我更对战地记者这一职业有着深深的向往。但我只分别当过军人和记者,而战地记者是这两者的合二为一。在这一次对这5位战地摄影师的深入了解与书写的过程中,我重温了他们的过往,或者说代替他们再一次感受了战火中的光影人生。”

仔细回忆海飞笔下的小说,几乎每一部都离不开摄影师、照相馆的元素。比如,在谍战小说《醒来》里,主角就是一位叫陈开来的照相师,故事就发生在杭州运河边的春光照相馆门口。在海飞看来,他对照相师这个职业天然有一种好感,“哪怕是我虚构的人物,我也总觉得他是真实存在的,就像是我的远房亲戚。”

大概是冥冥中的缘分,人生第一部纪实文学,海飞得以书写战地摄影师这个特殊的行业。“我特别羡慕战地摄影师那奔向前线的义无反顾,更敬他们那对焦战火的无畏与勇气。或许只有亲临战场的人才有资格诠释,战场瞬间的定格,是记录,也是创作。雷烨、高帆、徐肖冰、罗光达、俞创硕,他们在特定的时期,用镜头捕捉了历史的瞬间,他们的生命与部队和战场重合。在他们摄录下的照片里,你能看到大把年轻却不知姓名的战士。这些照片,证明他们来过、努力过、存在过。”海飞说。

他们是追逐光影的人

而他们本身就是一道光

抗战年代,每一卷胶卷,经历了怎样的腥风血雨,被护送到抗战前线战地摄影师的手中?每一张照片,如何离战场近一点、再近一点?每一张底片,如何在枪林弹雨中被及时冲洗、安全保存?相机定格的每一个瞬间,都是从死神指缝间抢夺的永恒。

《追光者》从五位浙籍战地摄影师雷烨、高帆、徐肖冰、罗光达、俞创硕的人生出发。抗战时期,这些摄影艺术家们不过二十几岁,甚至十几岁,已经拍出了他们人生中最好的照片之一,而时代变迁的洪流之中,他们人生的走向,也在不可预计的风潮里,时而背道而驰,时而异途同归。

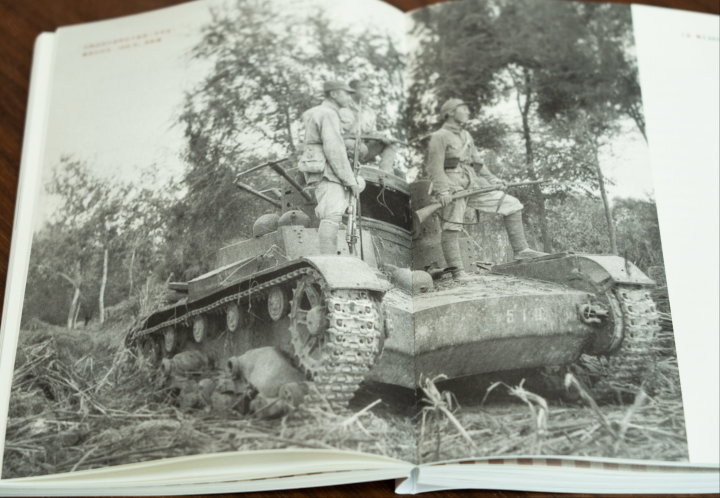

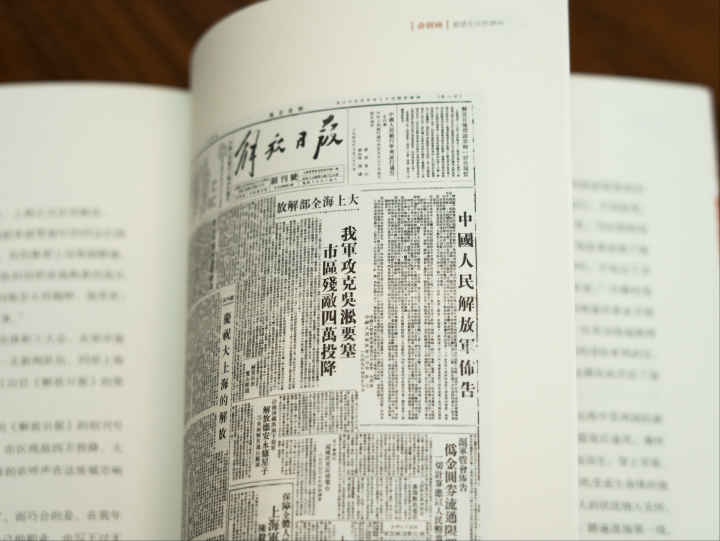

可以说,雷烨、高帆、徐肖冰、罗光达、俞创硕五位浙江籍摄影师在内的数十位中国战地摄影师的经历串起了中国军民抗战全貌。平型关大捷、台儿庄大捷、徐州会战、百团大战、临沂战役等大战、抗美援朝战争等历史大事件或是伟人的经典镜头、牺牲的士兵,奋起抗战的中国妇人等等都被一一收入镜头。

正是他们,在前方战场无休无止的枪炮声里,冒死按下快门,才让今天的我们,得以看到战争最真实的模样。

他们是追逐光影的人,而他们本身就是一道光!

转战长城以外的冀东八路军在寒冬腊月围烤篝火,1942年

讲述五位浙江籍战地摄影师故事

这五个名字你应该记得

“据我所知,我们国内有名有姓且为人熟知的战地摄影师不过十几位,但浙江,就占了五位。这是个耐人寻味的事情。”浙江摄影出版社副总编辑陈云回忆这部书的策划初衷,“我第一次关注到战地摄影师,是在2017年美院的一个‘浙江摄影文献——文人与史诗’展览上,第一次系统梳理了当时抗战中8位浙江籍摄影家的作品。有意思的是,我们发现,这8位中,除了三位哪怕抗战期间依然坚持艺术创作外,其余5位都放弃了艺术,投身到了抗战中,跟随战火去记录民族记忆。我当时就在想,这个浙江人的故事非常值得挖掘,我们是‘摄影’专业的出版社,如果连我们都不去为他们立传,恐怕就没有别人来做这件事了。”

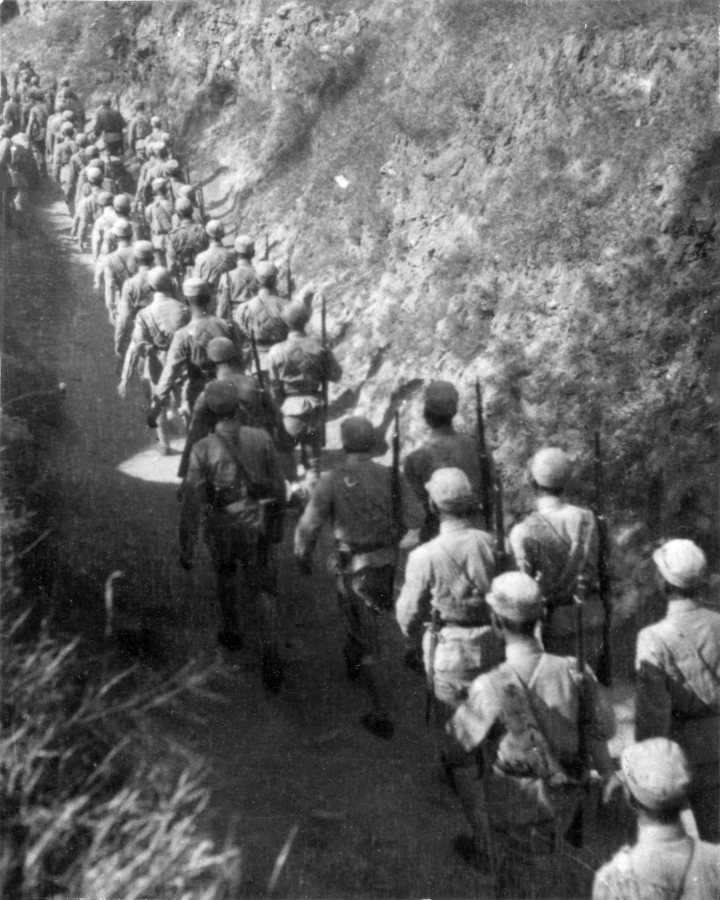

八路军向晋西北推进,1937年9月

这是五位值得我们每一位浙江人铭记的名字!

雷烨,出身浙江金华一个贫穷的家庭。他以诗人和摄影师的敏感捕捉战争的残酷,是唯一一个用相机记录下潘家峪惨案的战地记者,被战士们称为“多产高产的前线记者”。这些底片成为21年后潘家峪村民向日本东京地方法院起诉的铁证。他被列入世界百名杰出战地记者名录。1943年,日军突袭“扫荡”,雷烨因保护百姓错失转移良机,他宁死不当俘虏,将最后一颗子弹留给了自己,牺牲于平山,年仅29岁。牺牲时无人知晓他的真实身份,60年后亲人才找到他的下落。

雷烨(右一)与田华合影,1943年。沙飞摄

当时,雷烨和沙飞一同采访晋察冀军区抗敌剧社,见到了12岁的小演员田华。因为名字中都有“华”,沙飞便为他们拍下了一张洋溢着青春气息的战地合影。这是田华有生以来的第一张照片,也是两个“华”唯一的一张合影。而正是这张照片,在河清海晏的21世纪初年,帮助我们解开了尘封60年的秘密。

高帆,本出生于浙江杭州萧山富裕之家,被抽大烟而早逝的父亲败光后,多舛的命运让成为孤儿的高帆越发自尊自强。他考入浙江省桑蚕学校后,事事争优,为做桑蚕标本学会了摄影,为以后与摄影结缘的人生埋下了伏笔。从部队缴获一台120相机开始,高帆成为宣传的全才。画壁画、做木刻和速写,全都包揽,早期《战场画报》上几乎都是他的作品。高帆曾两次横跨封锁线求援晋察冀,带回技术和人才。他用自己的一生,践行了“生命不息,战斗不止”的信条。

军民开展破袭战,破坏敌人的铁路,1942年。高帆摄

徐肖冰,浙江嘉兴桐乡人,年少时醉心电影,是上海滩最年轻的“电影人”。他参与拍摄了大量夜上海的著名影片,如《风云儿女》《马路天使》。离开梦幻的电影银幕后,他奔赴前线,直面真实的战场,在周恩来的介绍下,徐肖冰到延安参加革命,拍摄了毛泽东、朱德等国家领导人照片,被誉为“红墙摄影师”,并在日后亲历并拍摄了中共七大、开国大典、抗美援朝等重大历史事件。

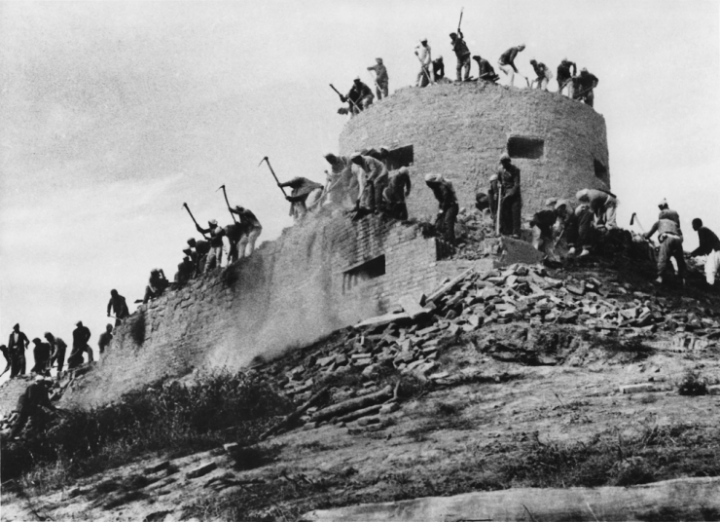

晋绥地区的民兵捣毁日本侵略者的碉堡,1941年。徐肖冰摄

俞创硕,出身浙江嘉兴平湖一户殷实人家。幼年时,俞创硕拜入中医名家门下学医,后弃医从艺,考取上海美专西画系。看尽战争下人民生活悲苦后,他最终放弃艺术,选择以摄影为毕生追求。永定河畔卢沟桥上的枪声响起之际,他与徐肖冰等人就一起直赴太原,举起相机见证华北第一场大规模会战,从此走在正面战场的刀锋之上。他拍摄了平型关大捷、台儿庄战役、长沙大火、重庆校场口大隧道惨案、中国远征军出征缅甸等重大历史事件。几乎跑遍所有抗日战场。他还曾作为战士亲身参与腾冲战役。

八路军帮助农民收割,1937年。俞创硕摄

罗光达,浙江湖州南浔人,师从中国战地摄影第一人沙飞。他最初只想上前线,在沙飞引领下逐步认知摄影的价值。他穿梭于枪林弹雨间,参与创办了《晋察冀画报》《冀热辽画报》和《东北画报》,他以画报为阵地,让抗战的呐喊传遍神州。他与全部画报人一起,用鲜血与生命实践“人在底片在,人与底片共存亡”的神圣誓言……

白求恩在前线抢救伤员,1939年。罗光达摄