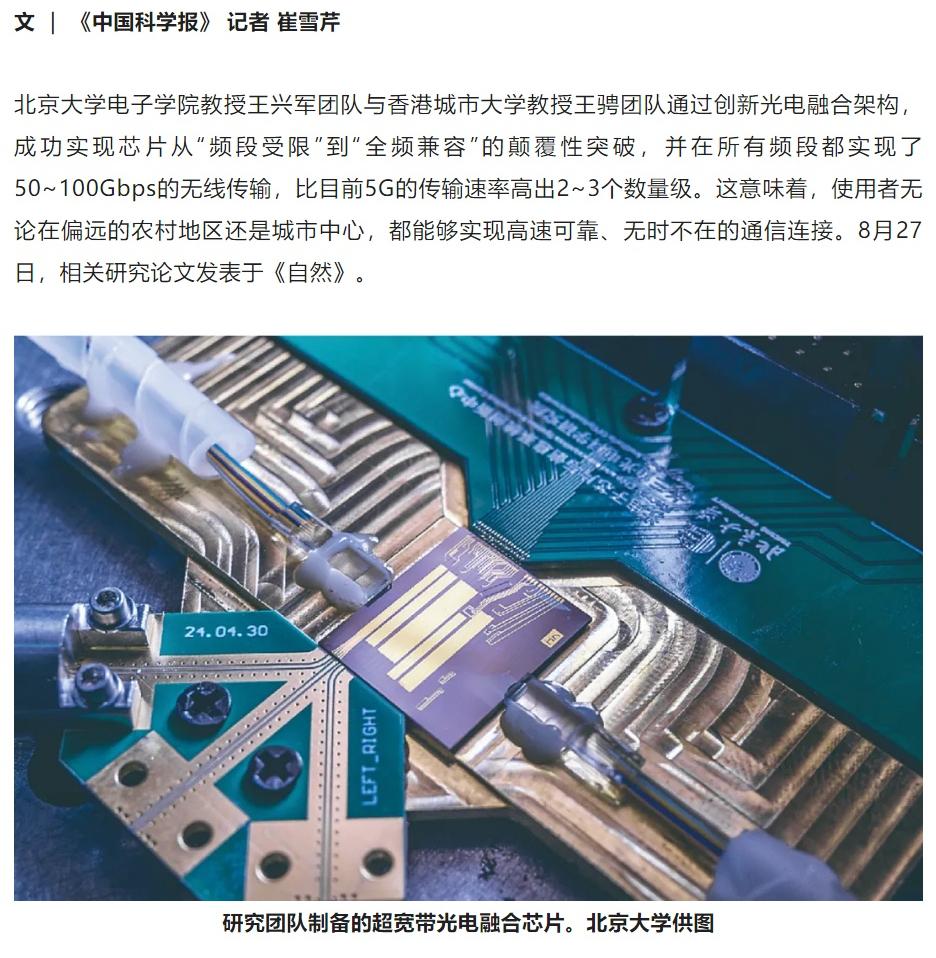

全球首个,美国也没有做到! 28日,国际顶级学术期刊《自然》上刊登的一项成果让全球通信领域为之震动。北京大学王兴军教授团队联合香港城市大学王骋教授团队研发的全球首款全频段自适应通信芯片正式亮相。 这片指甲盖大小的芯片实现了从0.5GHz到115GHz的超宽频段通信,而这样的技术突破,目前连美国都还没有实现。 这项突破的关键在于一种叫薄膜铌酸锂的特殊材料。这种薄如蝉翼的晶体材料就像为通信芯片打下了优质地基,让不同频段的信号能在上面畅通无阻地传输。 过去不同通信频段就像互不连通的道路,手机、基站等设备只能在固定频段上"单车道行驶",遇到频段拥堵或干扰就容易断联。 而新芯片用光电融合技术搭建了"智能交通系统",能根据信号状况自动切换到最优频段,就像开车时遇到拥堵能即时换到畅通车道一样。 支撑这项技术的不仅是实验室里的创新,更有国内完整的产业链做后盾。在福建,天通股份已经能稳定生产6英寸的铌酸锂晶片,占据国内近四成产能;福晶科技作为全球非线性光学晶体龙头,长期供应高质量的铌酸锂晶体原料。 这些上游企业的技术积累,为芯片研发提供了坚实的材料基础。中游的光库科技已经能量产高速薄膜铌酸锂调制器,年产能达到8万件,直接供应高速光通信设备。 从晶体生长到芯片制造,国内企业已经形成了协同发力的产业生态,这正是技术能够快速突破的重要原因。 这次突破背后是京港两地科研力量的深度协作。王兴军教授团队在北京大学长三角光电科学研究院的支持下,与香港城市大学王骋教授团队密切配合。 从材料选型到架构设计反复打磨。参与研究的不仅有高校的博士生、研究员,还有企业的技术骨干,这种跨机构、跨地域的合作模式,让学术智慧和产业需求精准对接。 就像紫金山实验室创新推出的"首席科学家负责制"那样,科研人员能自主选择技术路线、组建团队,集中力量攻克难题,这种灵活的机制大大加快了科研进度。 技术突破带来的变化正在产业链各环节显现。光库科技的铌酸锂芯片业务营收同比增长超过两倍,长光华芯的光通信芯片业务占比从15%提升到30%,越来越多的企业在这场技术革新中找到新机遇。 这不再是实验室里的孤芳自赏,而是真正转化为产业竞争力的创新成果。更重要的是,这些技术进步正在悄悄改变普通人的生活。 今年台风"杨柳"袭击福建时,村委会工作人员通过搭载新通信模组的手机,在地面网络中断的情况下仍能与外界保持联系,为救援争取了宝贵时间。 在西藏墨脱,徒步者依靠卫星通信功能发送坐标获救;在密云山区,村民在暴雨断网后用卫星电话联系外界,这些场景都印证着通信技术进步带来的安全感。 2018年美国对中国通信领域实施制裁以来,质疑声从未停止。有人认为中国难以在核心技术上突破封锁,但事实却给出了有力回应。从5G技术的领先布局,到6G关键技术的持续突破,中国通信产业在压力下不断成长。 这次全频段芯片的研发成功,再次证明了自主创新的力量。这种力量来自于科研人员的坚守,王兴军、王骋团队里的博士生、博士后们日复一日在实验室调试参数。 来自于产业工人的精进,天通股份的技术人员攻克了大尺寸铌酸锂晶体的生长难题;更来自于政策的持续支持,像紫金山实验室这样的科研平台,通过"一体两翼"架构促进创新和产业融合,让技术突破能快速转化为生产力。 这项技术的价值不止于当下的通信体验提升。随着AI算力需求激增,数据中心需要更快的传输速度,薄膜铌酸锂调制器能满足800G以上光模块的需求,让数据流动更高效。 在自动驾驶领域,通信-感知一体化的技术特性,能让车辆更精准地感知周围环境。偏远地区的通信覆盖难题也有望得到解决,因为全频段技术能适应复杂的地理环境,让信号覆盖更稳定。 芯片虽小,却凝聚着无数科研工作者的智慧。从选择光电融合这条创新路径,到攻克高频段噪声难题,每一步都充满挑战。 王兴军教授团队创新设计的"超宽带光电融合无线收发引擎",用光学微环精准锁定频率,在超宽频段内实现稳定传输,这种技术思路跳出了传统电子芯片的局限,为通信技术开辟了新赛道。 香港城市大学团队在高频信号调控方面的经验,与北大团队的材料研究优势互补,让跨学科、跨地域的合作产生了1+1大于2的效果。 现在这片小小的芯片已经从实验室走向产业应用,带动着从材料到设备的全链条升级。 天通股份正在开发8英寸的铌酸锂晶体,光库科技提升着芯片良率,中际旭创等企业将技术应用到光模块中,每个环节的进步都在夯实中国通信产业的根基。 当这些技术细节转化为更稳定的通话、更快的网速、更可靠的应急通信时,普通人也能真切感受到科技进步的力量。 这项全球领先的技术的突破证明了在核心技术领域,中国科研工作者有能力、有智慧实现从跟跑到领跑的跨越。 资料:中国科技网,薄膜铌酸锂:光子芯片核心材料重塑光通信未来