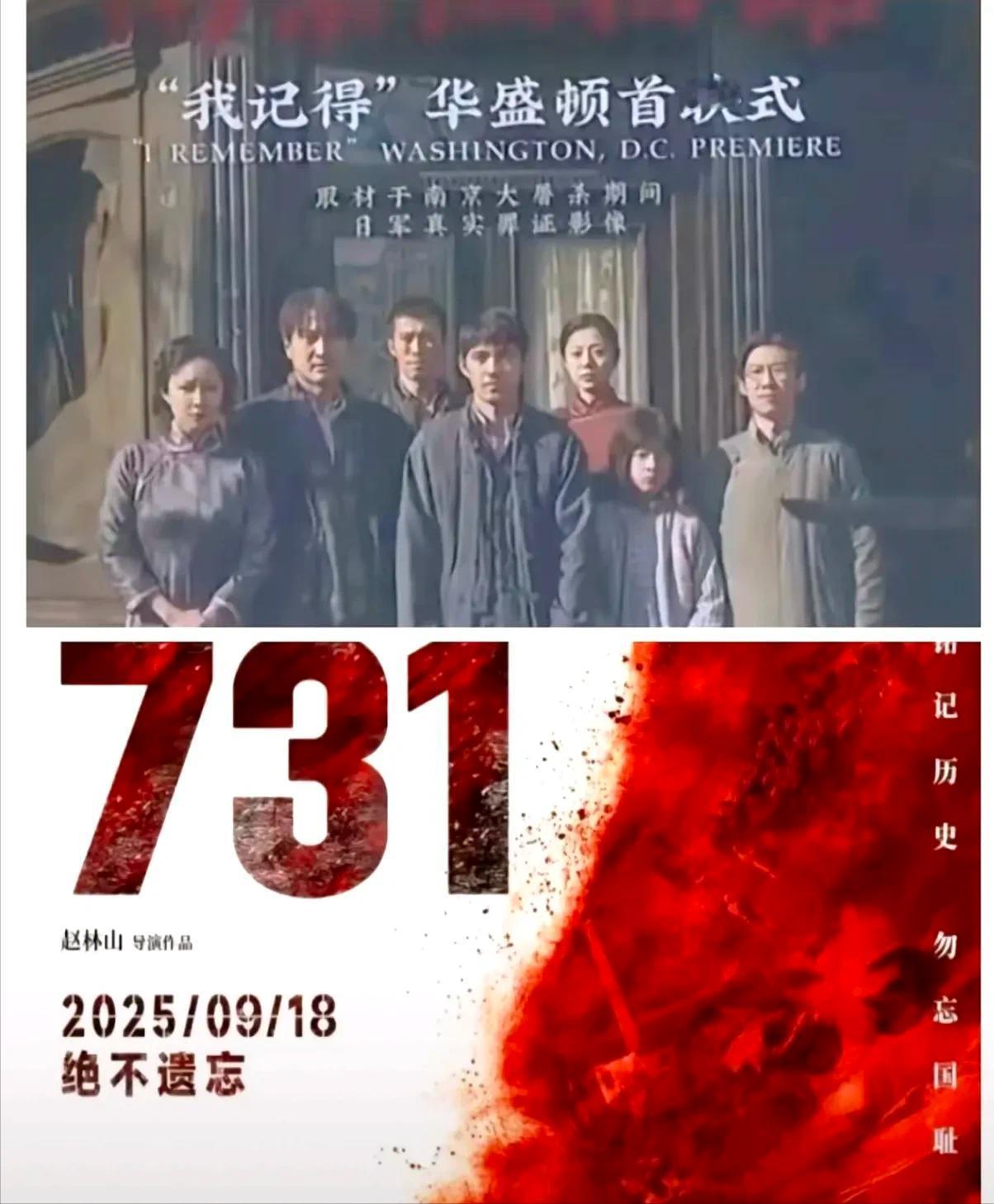

我们不需要日本道歉!因为我们伤亡的3500万同胞并没有给予我们原谅他们的权利和资格! 2025年8月15日,日本首相岸田文雄在“战败日”再次发表例行讲话,宣称“对战争带来的影响表示遗憾”,却依然未提“侵略”两字,更未出现“谢罪”表达。 与此同时,数位日本政要公然参拜靖国神社,引发国际舆论哗然。历史的阴影再次被撕开,这不是一次“外交措辞”的问题,而是对3700万中国受害者尊严的再度践踏。 我们不需要道歉,因为这场浩劫中逝去的3500万同胞,并未授予我们原谅的资格。中国的民族记忆,不是靠一句“遗憾”可以抹去的。 1937年至1945年,抗日战争期间,中国共计有3500万军民伤亡。这个数字背后,不只是冰冷的统计,更是家破人亡、血流成河的真实历史。 以当时全国人口为参考,约8%的国人死于侵略者之手。这不是一场简单的军事冲突,而是对一个古老文明的系统性摧毁。南京大屠杀是最沉重的注脚。 1937年12月至1938年2月,日军在南京制造了28次集体屠杀和858次零星屠杀,超过30万中国平民惨死刀下。这是历史,不是传说。 而更令人发指的是731部队。这支由石井四郎领导的“部队”,冷静地记录着一场场“活体实验”:将中国人冻伤、注射炭疽、强行解剖,制造毒气、细菌武器。 这不是战争行为,这是赤裸裸的反人类暴行。面对如此历史,日本是否承担了应有的责任?答案令人失望。 1946年召开的东京审判,虽然宣判了东条英机等战犯死刑,但对天皇裕仁的责任却刻意回避,留下法律正义的一道深裂口。 而1951年签署的《旧金山和约》,更是让日本成功规避了对中国的全面战争赔偿。这是一场政治交易,不是公正审判。 时至今日,日本多位政要仍坚持“战争责任已在战后解决”,而所谓“道歉”,不过是外交稿中的“遗憾”“痛惜”罢了。真正的谢罪,从未抵达。 与此同时,日本右翼势力大行其道,参拜靖国神社、修改教科书,将“进出中国”替代“侵略中国”,将“战争扩大”归咎于“国际局势复杂”。这是对历史的公然篡改,也是对正义的再度背叛。 对比之下,德国在战后对纳粹罪行的反省与赔偿,显得何等诚恳。德国政府至今仍对犹太人和其他受害群体进行持续赔偿,教育体系中全面呈现纳粹暴行,政要从未回避历史。 这不是“道德优越”,而是对人类底线的敬畏。而日本呢?中国民间自上世纪90年代起发起的多起索赔诉讼,几乎无一获胜。日本法院以“战争行为不适用于民事赔偿”为由,一再驳回。 这不是司法问题,而是国家意志的冷漠体现。更令人警觉的是,日本正在通过博物馆、教材、媒体,系统性地淡化侵略历史。 据2024年统计,日本全国85个与二战有关的展览馆中,明确提及侵略历史的不足30%。他们在构建一种新的“战争记忆”:日本是受害者,不是加害者。 这种修正主义的现实危害并不遥远。731部队留下的生物武器,至今仍在中国土地上制造威胁。哈尔滨平房区,曾多次爆发源于遗留细菌的鼠疫。 而在中国东北和东部沿海,尚有大量未爆炸的毒气弹、化学武器,威胁着普通民众的生命安全。战争的幽灵,还未散去。这正是我们拒绝“原谅”的根本原因。 原谅,是建立在悔罪与承担之后的选择。而我们,甚至没有资格去原谅。因为那3500万死去的人,从未说出“我可以原谅”。他们的沉默,不是遗忘,而是警示。 历史正义不是可以交易的物品,不是用几句外交辞令就能抵扣的道德债。道歉,也不能等同于原谅。就如同一封没有落款的悔过书,并不能代表任何忏悔的诚意。 我们不需要日本的“道歉”,因为我们需要的是正义的实现。而正义,从不是一句话的轻飘,而是行动的承担。正因如此,中国在历史记忆上的坚持,是民族复兴的重要组成部分。 南京国家公祭仪式已纳入法治轨道,《南京市国家公祭保障条例》的出台,让每年12月13日成为不可忽视的纪念日。 2015年,中国将抗战档案申报为世界记忆遗产,正是要让历史成为全人类的共同记忆。在国际学术界,越来越多的研究开始揭示日本战争责任的结构性问题。 哈佛大学的《日本帝国史研究》、牛津大学的《战争与记忆》等著作,都是这种努力的体现。而中国也在通过虚拟现实、数字档案等技术手段,重建历史现场,捍卫历史真相。 这不仅是历史研究,更是国家战略。一个国家的历史意识,决定了它未来的方向。今天的中国,正在以科技自强、文化自觉回应那段被血与火刻写的历史。 青年一代对抗战历史的认知,已成为新时代国家认同的核心纽带。我们不原谅,不是因为我们仇恨,而是因为我们记得。记忆,不是为了复仇,而是为了不再重演。 那3500万同胞的血,不容被一句“遗憾”所稀释。拒绝“道歉”,就是拒绝历史虚无主义。就是要告诉世界:我们不会接受篡改历史的“和解”,也不会让正义在沉默中流失。 对中国而言,记忆不是束缚,是力量。而这股力量,正推动我们走向一个更有尊严的明天。