咸丰九年,左宗棠家中来了一位客人,因没有下跪请安,被左宗棠骂了一句:“武官见我,不论大小都要叩拜,你为何不跪?”客人不屑的冷笑一声,带着怒火转身离开。 那客人刚走出左宗棠家的青石板巷,巷口拴着的马就不安地刨着蹄子。他翻身上马时,腰间的佩刀撞在马鞍上,发出“哐当”一声响——这声响里,藏着的哪是怒火,是压根没把左宗棠那番话放在眼里的傲。这人不是别人,是刚从湖南水师营调回来的都司,叫樊燮。 左宗棠那会儿还不是后来坐镇东南的“左大帅”,只是湖南巡抚骆秉章身边的幕僚。可架不住骆秉章信他,府里大小事几乎都由他拿主意,湖南官场早传开了“巡抚印在骆公手,巡抚权在左公身”的话。武官见他要叩拜,倒不是朝廷定的规矩,是湖南地界上默认的——谁都知道,得罪了左宗棠,在骆秉章跟前就别想有好果子吃。 樊燮偏不吃这一套。他是正儿八经的武职官员,朝廷命官,凭什么给个没品没级的幕僚下跪?回到住处,他越想越窝火,把茶碗往桌上一摔:“他左宗棠算什么东西?不过是仗着骆巡抚撑腰的酸儒!”这话没藏住,没几日就飘回了左宗棠耳朵里。 左宗棠本就脾气暴,听了这话当场就拍了桌子。他冲进巡抚衙门,直冲到骆秉章跟前,指着门外骂:“樊燮这厮目无尊卑!若不严惩,往后谁还把巡抚衙门放在眼里?”骆秉章捻着胡子叹气,他知道左宗棠的性子,也清楚樊燮的底细——樊燮是湖广总督官文的人,官文是满人,在朝廷里根基深,动他怕是要惹麻烦。 可左宗棠哪里肯依?他逼着骆秉章参樊燮一本,说他“骄横跋扈,藐视上官”。奏折递上去,官文果然不乐意了,立刻反过来参左宗棠“越权干政,欺凌武官”。两边你来我往,闹得京城都知道了湖南有这么场风波。 那会儿咸丰帝正被太平天国的事烦得头大,见奏折里翻来覆去争“跪不跪”这点事,本想摆摆手算了,可军机大臣肃顺插了句话:“左宗棠是骆秉章的臂膀,湖南能稳住,他功不可没。樊燮不过一介武夫,若因他寒了能臣的心,得不偿失。”咸丰帝这才点了头,下旨把樊燮革了职,让他回老家待着去。 樊燮丢了官,灰溜溜地回了湖北恩施老家。临上路前,他在自家祠堂里摆了桌酒,当着祖宗牌位发誓:“我樊家子孙,往后要是再学武,就不是樊家的种!”他还把“左宗棠骂我不跪”这事刻在了石碑上,立在祠堂门口,盯着子孙日日看——不是记恨左宗棠,是恨自己没文化、没靠山,才会被个幕僚拿捏。 后来樊燮把家里的田产变卖了大半,请了最好的先生教儿子读书。他儿子樊增祥夜里读书犯困,他就拿戒尺敲着桌子喊:“想想祠堂门口的碑!你爹是怎么被人欺的!”那孩子也争气,后来真考中了进士,还成了晚清有名的文学家,写的诗在江南一带传遍了。 而左宗棠呢?经了这事,倒也没太往心里去。他依旧在骆秉章身边做事,把湖南的军务、民政打理得井井有条。只是打那以后,湖南的武官见他,腰弯得更低了——谁都怕成第二个樊燮。可也有人暗地里说他:“左公才干是真的,就是这脾气太烈,不懂转圜。” 其实哪是不懂?左宗棠本就不是会低头的人。他早年科举落第,没走通文官的路,靠的就是一身“不服软”的劲在官场立足。他觉得武官见他该跪,不是贪那点体面,是觉得“事权该归一”——他替骆秉章拿主意,就得有拿主意的威严,不然命令怎么传得下去?乱世里办大事,哪有那么多温良恭俭让? 只是他大概没料到,那场“下跪风波”会成樊家子孙读书的动力。多年后左宗棠收复新疆,成了朝廷倚重的重臣,樊增祥也在官场崭露头角。两人虽没再碰面,可那段旧闻在官场上传了又传,有人说左宗棠霸道,有人说樊燮固执,倒也成了晚清官场里一段有意思的谈资——说到底,那时的官场,哪有什么绝对的“该跪”与“不该跪”?不过是权与势的较量,软与硬的碰撞罢了。 参考书籍:《清史稿·左宗棠传》《清稗类钞·吏治类》

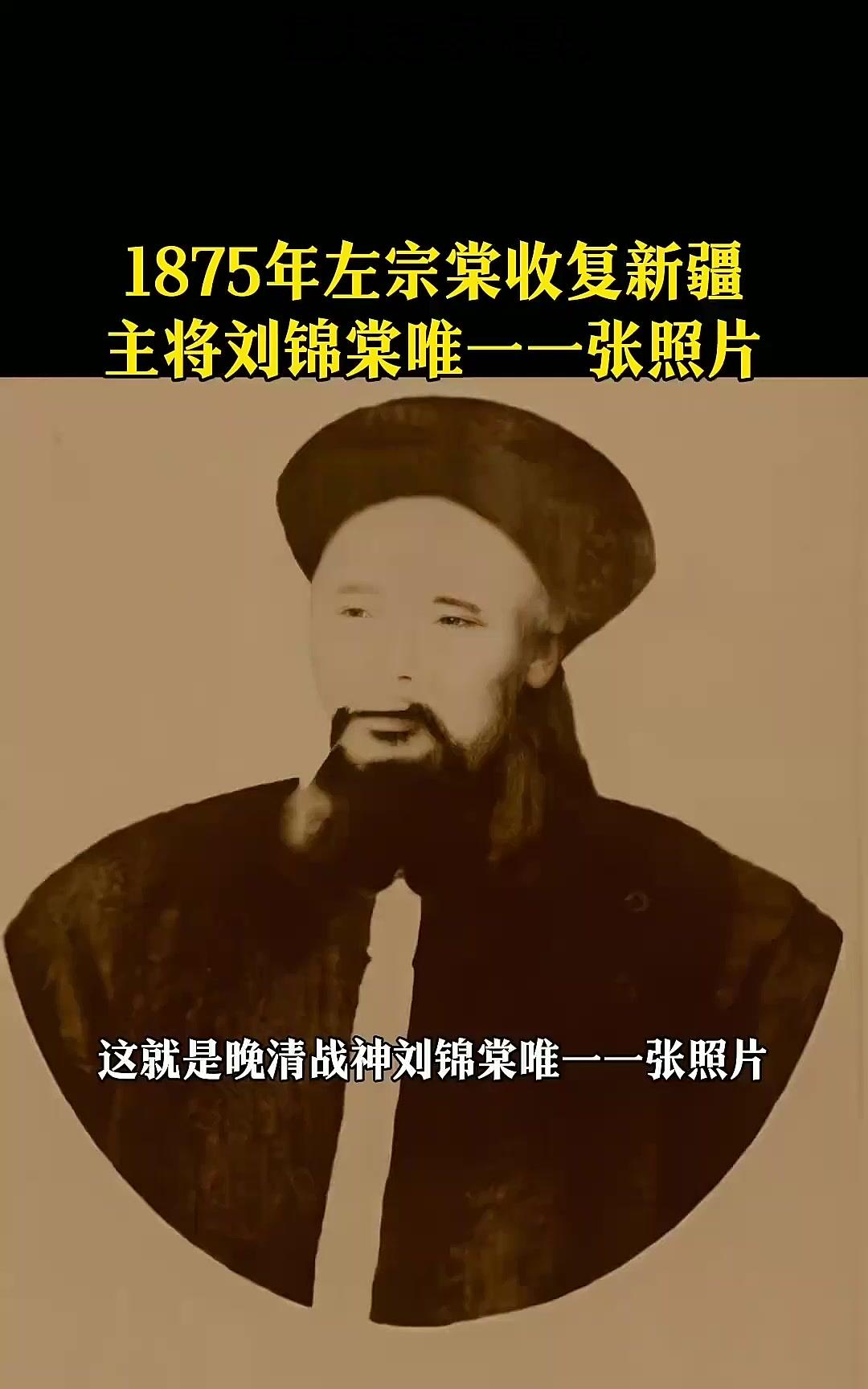

评论列表