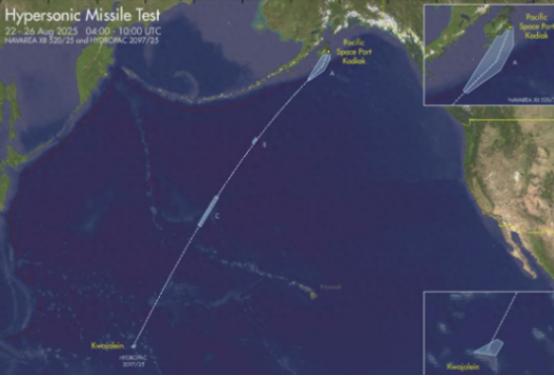

美国打算抢在中国9·3阅兵之前,给东大送上一份“厚礼”,在太平洋地区试射自己的新款高超音速导弹——暗鹰。美国媒体称其为“美版东风-26”,威力巨大,将成为东大的心腹大患! 就在中国即将迎来9·3抗战胜利纪念日之际,美国却选择在太平洋划设禁航区,悄然试射最新高超音速导弹“暗鹰”(Dark Eagle),时间之巧妙、意图之明显,令人不得不警觉。 这不仅是一次武器测试,更是一次赤裸裸的战略秀肌肉——一场针对中国的心理战,和一次政治信号的精准投送。 9·3阅兵,对中国而言,是国家记忆的庄严回响,是对抗战胜利的纪念,也是对世界和平的宣誓。而美国,却选择在这一节点“上演军武戏码”,实属“不合时宜”,却又“意味深长”。 华盛顿显然深知这一纪念日的象征意义,选择在此前夕试射“暗鹰”,其战略意图已不言自明——以“高超音速导弹”制造紧张气氛,以“技术威慑”挑战中国军力自信。 这款被美国媒体称为“美版东风-26”的“暗鹰”导弹,表面看似“来势汹汹”,实则技术上仍属“半成品”。 从公开资料看,该导弹采用两级固体火箭助推器推动一个滑翔弹头,滑翔体技术源自HTV-2项目,理论速度可达17马赫。 但问题在于,这种速度在实战中并非全程维持,射程与速度之间存在明显衰减。更关键的是,其战斗部重量仅为455公斤,远逊于东风-26的1500公斤战斗部,在毁伤力上差距不止一筹。 美国意图通过“暗鹰”建立所谓“常规快速全球打击”能力,但其现实进展远不如宣传来得乐观。 从2011年起,美国在高超音速试射中已累计失败4次,仅3次部分成功,反映出其在风洞测试、飞控系统、材料耐热等关键技术上仍存短板。 尤其在风洞测试方面,美国至今未能建成与中国JF-12激波风洞相匹敌的设备,直接限制了其高超音速武器的迭代速度。 而相比之下,中国不仅拥有覆盖太空、海上、陆基的多层次侦察预警网,还已实战部署具备反导能力的红旗-19系统和SC-19中段拦截导弹。 在实际战略对抗中,美国“暗鹰”是否真能“飞得进去”仍是一个大大的问号。 更遑论中国还具备强大的电子干扰能力,能在关键节点对GPS信号和数据链实施压制,对“暗鹰”这类依赖INS/GPS导航的武器构成致命挑战。 美国当前高超音速战略部署也存在地缘政治上的结构性困境。 以关岛为例,虽是美军前沿投射的核心,但其距离中国沿岸仅2800公里,处在东风系列导弹的有效覆盖范围之内,战略脆弱性不言而喻。 而第二岛链如天宁岛、威克岛等,基础设施落后,远未具备完成部署任务的能力。 至于所谓“盟友协助”,日韩澳在部署此类进攻性武器上各有政治包袱,民意压力让华盛顿的“前沿部署梦”难以成真。 更深层的问题,是这场高超音速竞赛所引发的核战略稳定性风险。过去,一枚洲际导弹从发射到命中目标约有30分钟的预警时间,而“暗鹰”这类新武器将预警窗压缩到8分钟甚至更短。 极易引发误判乃至冲动决策,核与常规界限的模糊化,正把世界拉入一个更加危险的边缘。 美国此番高调展示“暗鹰”,更像是一次“象征性威慑”——用来安抚国内政治、给盟友打气、对中国释放信号。但在技术尚未成熟、部署条件不具备的现实下,这份“厚礼”更像是纸老虎。 中国所依托的,是一个系统化、层级清晰、技术迭代迅速的军工体系,不是某一款导弹,而是一整套“打得远、看得准、防得住”的综合体系。试射是一次秀场,体系才是胜负的关键。 美国可以试射“暗鹰”,中国则早已将“东风”系列部署成网。真正的威慑,不在于一次试射的马赫数,而在于能否在战场上形成压倒性优势。而这一点,从目前的态势看,美国还远未具备。 无论“暗鹰”飞多快,其背后折射出的,是美国战略焦虑的真实写照。面对中国日益成熟的反介入/区域拒止体系,华盛顿选择用技术赌注来博弈战略主动,实则是对自身体系信心的缺失。 未来几年,随着中国在空射、潜射等高超音速平台上的持续突破,美国的“技术领先”神话恐怕将越来越难维系。 这场竞赛,早已不是单一武器的比拼,而是体系的对抗、战略的较量。而中国,已在这场竞赛中,稳稳占据了主动权。