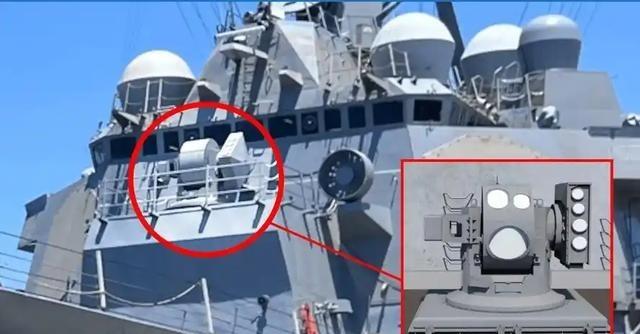

中美日的激光武器射程差距太大:美国8000米、日本1200米,那中国是多少。 当一束光可以摧毁飞行中的导弹,战争的规则就已经被悄然重写。 2023年底,美国海军在红海部署的阿利·伯克级驱逐舰上,一套名为HELIOS的高能激光武器实战拦截了13枚反舰导弹,其有效射程达到了8000米。这不是科幻,而是现实。 而就在不久前,日本防卫省也高调展示了由三菱重工开发的激光拦截系统,射程却仅有1200米。如此巨大的技术差距,引发了外界对于“第三方”的关注:中国的激光武器,究竟站在哪个高度? 中国的答案,是沉默中的力量。尽管中国在激光武器领域鲜有高调亮相,但根据已知信息,中国以“寂静狩猎者”为代表的激光系统,已具备超过5000米的有效射程,并具备高度机动部署能力。 而且,这还只是对外出口版本的性能参数。真正的自用型号,其战术指标至今未被公开,这种“刻意的低调”,恰恰说明了技术已经走在了前列。 如果说美国是高调炫技,日本尚在瓶颈挣扎,那么中国的激光武器,则像一把藏锋的利剑,悄然逼近实战化部署的关键节点。 美国的HELIOS系统依托的是庞大的舰载电力系统,以100kW以上的中功率激光为基础,具备巡航导弹级别的拦截能力。其表现虽强,但受限于舰艇平台,灵活性不足。 而日本方面,受限于散热与能源密度问题,其系统设计仍停留在反无人机、排爆等低强度用途上,射程仅为1200米,甚至难以覆盖一个机场的周边防御圈。 相比之下,中国“寂静狩猎者”所采用的复合轴光束控制技术,在复杂气象条件下的打击精度已通过西北高原地区万小时测试验证。 其车载部署平台不仅具备高原山地作战适应性,还融合了超电容瞬时放电系统,能在短时间内多次连续开火,而不依赖大型舰船供电。 这意味着,中国的激光武器系统不仅能打,还能跑,具备真正意义上的战场适应性。实际上,激光武器的核心优势并不在于“打得多远”,而是打得多快、多准、多便宜。 传统导弹拦截系统,每发成本动辄数百万美元,而高能激光的单次发射成本,仅为数十美元。这种“用几块钱打掉几百万”的能力,正在彻底重构未来战场的经济逻辑。 美国当然明白这一点,因此其在2023年《国防授权法案》中,专门拨出超过20亿美元用于激光武器研发。 而日本虽然积极投入,但其在热管理材料、储能密度等关键环节仍严重依赖进口,特别是高性能镜面材料至今未能实现国产替代,成为制约其激光系统升级的核心瓶颈。 这也解释了为何中国能在短时间内实现装备的系统化突破。 中国不仅具备完整的产业链基础,从光纤激光器到波前控制器皆可国产,还依托军民融合政策推动,将高校科研成果迅速转化为实战装备。 锐科激光、中船重工等企业在此过程中扮演了中坚角色,使中国在全球激光武器赛道上,悄然完成了从“追赶者”到“并跑者”的身份转变。 更值得注意的是,中国的激光系统并非孤立作战,而是正逐步融入整体防空反导系统之中。 北斗系统提供的数据链支持,使得激光武器能够与动能拦截系统无缝协同,实现多层次、全天候的立体防御。 而这种作战体系一旦成熟,将极大压缩敌方导弹突防的时间窗,甚至可能在导弹尚在助推段时就将其摧毁。 从战略层面看,激光武器的部署不仅事关战术能力,更关乎威慑力的构建。在中东市场,中国激光系统已成为沙特等国高度关注的军购选项,而对手往往来自美欧体系。 这场军贸博弈背后,是技术输出与地缘政治影响力的双重较量。有人或许会问:中国距离兆瓦级战略激光还有多远?答案是,不远。 根据2025年前的科研投入规划,中国预计将在2026至2028年间完成兆瓦级激光器的地面试验,并于2027年启动天基激光实验计划。 而这一时间点,正好与美国的下一代防御激光系统的部署计划相重叠。说到底,激光武器不是炫技的玩具,而是决定未来战场胜负的砝码。 在这个光速决定生死的时代,谁能掌控高能激光,谁就能在下一场冲突中率先出手、先声夺人。 美国8000米,日本1200米,而中国的答案,不止是一个数字,而是一整套体系化的未来战争解决方案。真正的差距,不在于射程的绝对值,而在于技术背后的战略思维与系统能力。 在这场看不见硝烟的“光之战争”中,中国,已默默点亮了自己的武器。