在曲靖市沾益区的珠江源头,稻花飘香的田野旁,90后姑娘桂千杰用十年光阴,完成了从迷茫大学毕业生到非遗传承先锋的蜕变。她扎根乡土,以创新为笔,以匠心为墨,让传承百年的手工米糕技艺在新时代焕发新生,书写了一段“传与创”的动人篇章。

归乡寻路:从都市迷茫到非遗初心

2013年,刚走出大学校园的桂千杰,在省城的就业浪潮中倍感迷茫。快节奏的生活、激烈的竞争,以及对家乡父母的牵挂,让她最终选择回到沾益区的乡村。回家后,她常陪着身为当地知名米糕手艺人的母亲王明花,为乡邻的红白喜事制作米糕。看着母亲在灶台前忙碌的身影,听着乡亲们“会做米糕的人越来越少”的叹息,桂千杰心中涌起强烈的使命感:“母亲的手艺不该只藏在村子里,这百年米糕技艺或许就是改变命运的钥匙。”怀揣这份初心,她毅然放弃省城工作机会,正式拜母亲为师,踏上非遗传承之路。

沾益手工米糕的制作,遵循着祖传的十二道工序,从选米、泡米到磨粉、蒸制,每一步都凝聚着祖辈的匠心与敬畏。作为米糕技艺的第三代传承人,王明花将从祖母桂小九、曾祖母桂宝珍那里学来的手艺,毫无保留地传授给女儿。桂千杰从零学起,指尖触摸米粒的温度,感受着慢工出细活的真谛,逐渐明白:非遗传承不是简单复制,而是在坚守中寻求突破。

守正创新:给老手艺添上“时代味道”

传统米糕走向市场时,难题接踵而至:繁琐的工艺难以适应快节奏生活,3天的保质期严重限制了传播范围。桂千杰深知,老手艺必须长出“新翅膀”。她大胆开启创新尝试:用木糖醇替代蔗糖,研发出低糖、无糖系列米糕,契合现代养生理念;结合云南四季风物,推出樱花糕、水果糕、桂花糕、姜枣糕等新口味,让米糕裹满自然芬芳;引入卡通模具和时尚包装,将传统米糕打造成“国潮伴手礼”“福禄寿喜”字糕、生肖糕成为年轻人追捧的“网红单品”;远赴食品加工基地学习保鲜技术,将保质期延长至20天,并在包装上印制非遗故事和制作流程图,让每一块米糕都成为“会说话的文化载体”。

2021年,“伊糍坊”家庭作坊正式挂牌,桂千杰的非遗创业路迈出关键一步。曾经腼腆的“社恐”姑娘,为了让米糕走出沾益,变身“直播达人”:抖音直播间里,她一边揉粉一边讲述百年传承故事;小红书上,她用图文展现米糕制作的“十二道匠心”;线下,她带着试吃装跑遍超市、特产店,在美食节现场演示传统工艺。“每一次被拒绝,都是让非遗被看见的机会。”这份坚持终获回报,2024年,“伊糍坊”被曲靖市文旅局授予“非遗工坊”称号。接过牌匾时,王明花感慨万千:“从前米糕是游子行囊里的乡愁,如今它成了文化走出去的名片。”

薪火相传:从个人奋斗到众人同行

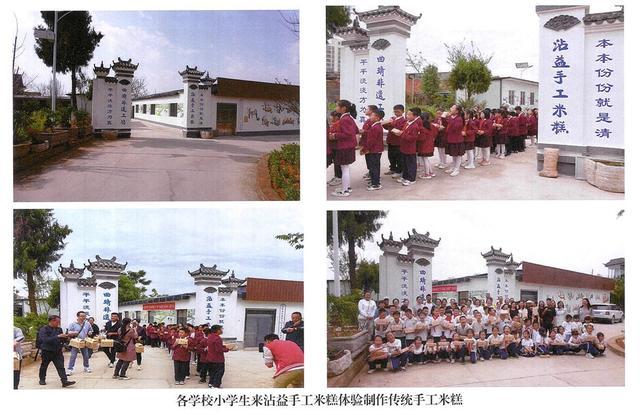

如今的“伊糍坊”,早已不是当初的母女小作坊。30余人的专业团队里,不少是当地农村妇女,她们靠制作米糕实现了“家门口就业”,让“指尖技艺”变成了“指尖经济”。桂千杰还主动担起文化传播者的责任:走进中小学开设非遗课堂,教孩子们用模具制作“萌版米糕”;在敬老院开展“重阳糕敬老”活动,让老人们重温旧日味道;规划中的米糕制作体验馆,将邀请游客参与全流程制作,让非遗从“可远观”变为“可触摸”。截至目前,已有200多人慕名前来学习技艺,桂千杰累计收徒26名,让这门手艺有了更多传承者。

从家庭作坊到非遗工坊,从传统手艺人到文化传播者,桂千杰用十年证明:传统与现代并非对立。当软糯的米糕在舌尖化开,人们尝到的不仅是米香与花香的交融,更是一位乡土能人用创新与担当写就的“小喻新生”——非遗不是博物馆里的标本,而是流动的文化血液,只要守住根脉、勇于创新,就能在新时代绽放别样光彩。

曲靖融媒记者张袁子奇实习生杨怡