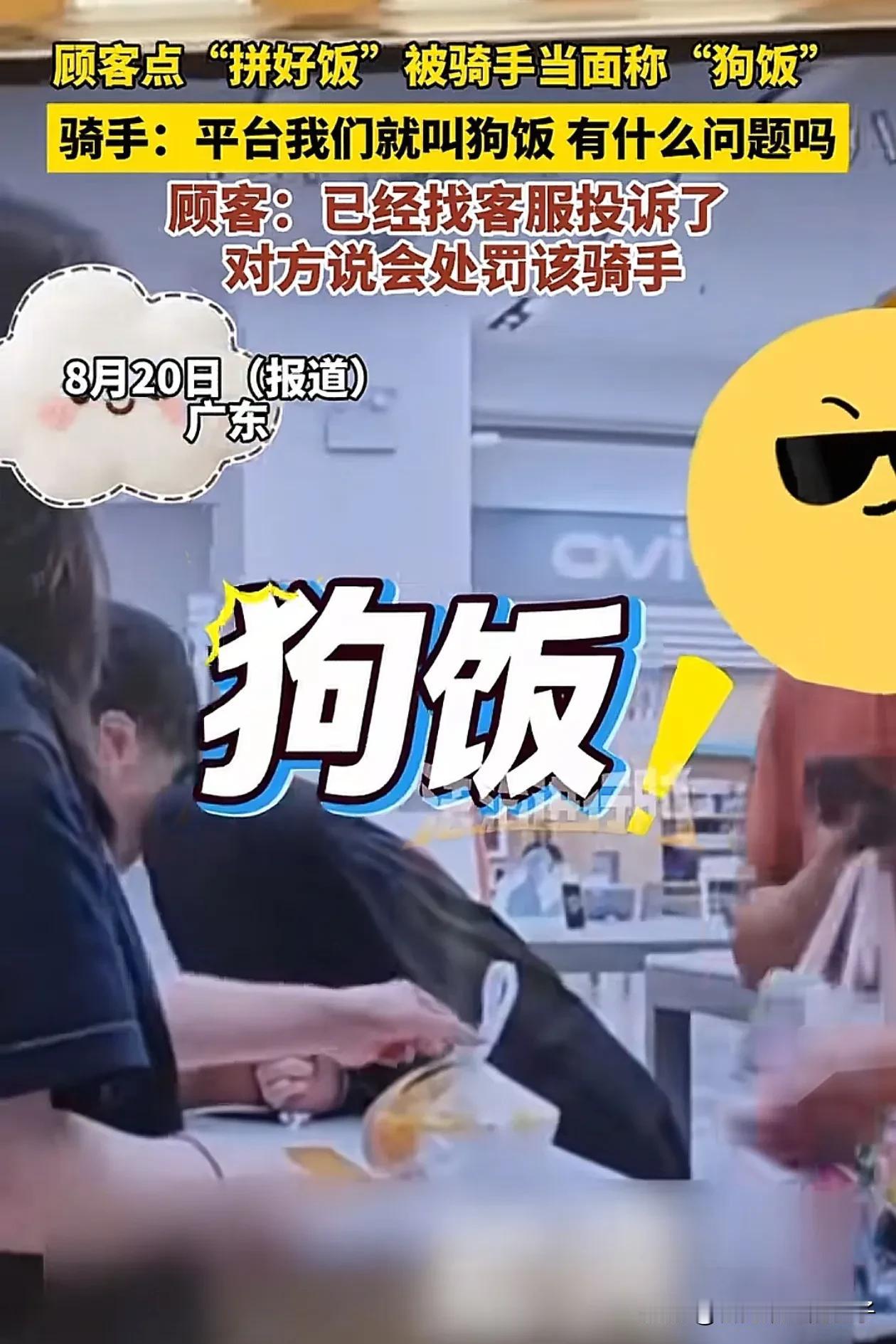

最近,广东一位女士点了一份“拼好饭”当午餐,结果送餐时却被外卖员当众羞辱。 事情起因很简单:外卖员把餐扔在桌上,冷冷丢下一句“狗饭到了”,转身就走。女士追着打电话质问,对方竟理直气壮:“平台我们都叫狗饭,叫惯了怎么了?有病你就别吃,给你退款!” 这位外卖员的嘴脸,其实很多同行都懂。配送费低、订单质量差、投诉率高,这些事在骑手圈子里早就传得沸沸扬扬。 拼好饭的订单单价普遍比普通外卖低30%以上,配送费更是压到极致。并且,拼好饭的订单往往集中在一个区域,骑手接单后要连跑十几家才能凑出满额配送费。 于是,“狗饭”成了骑手之间的一种黑色幽默。有人解释:“我们不是针对顾客,是平台逼的。配送费低到发霉,谁不烦?”但问题是,这种怨气不该发泄到消费者身上。毕竟,顾客花钱点餐,和骑手之间是契约关系,不是仇人。 拼好饭通过标准化套餐、集中配送,美团把外卖价格压到10元以下,吸引了一大波价格敏感型用户。但低价的背后,是商家的利润压缩和骑手的收入缩水。 某连锁快餐品牌上线拼好饭后,套餐价格从18元降到9.9元,成本却没变。商家只能减少人工和食材投入,骑手的配送费也被平台悄悄调低。消费者看似捡了便宜,但餐品质量、配送体验却打了折扣。 其实这事还得怪算法。外卖平台用大数据把骑手和消费者绑在一起,忽略了人的感受。系统自动派单、计算路线、分配时间,骑手成了被算法驱使的“配送机器”。 有骑手说:“平台总说‘骑手是合作伙伴’,可我们连申诉机会都没有。配送超时就被扣钱,投诉率高就被封号,谁敢抱怨?”“狼性管理”下,骑手的情绪积压成了定时炸弹。 加上平台一边用“拼好饭”收割下沉市场,一边用算法压榨骑手。“左手倒右手”的生意经,迟早会翻车。 这事闹大后,平台终于表态要调查骑手。但网友不买账:“平台每次都说‘严肃处理’,结果骑手换个马甲又上线了。”其实,问题的根源在于平台的商业模式。 拼好饭的成功,靠的是“薄利多销”,但这种模式注定要牺牲骑手和商家的利益。有专家建议:“平台应该给骑手更多保障,比如提高基础配送费,或者设立‘拼好饭专项补贴’。”但也有人质疑:“平台靠什么补贴?羊毛出在羊身上,最后还不是消费者买单?” 骑手辛苦、消费者无奈、平台算计,全在“狗饭”这个词里显形了。 其实,我们需要换个角度思考:外卖行业的“性价比”,到底是谁的性价比?是消费者的省钱需求,还是平台的利润空间?是骑手的生存压力,还是商家的利润压缩? 无论如何,此次闹剧都提醒了我们:科技再发达,算法再精妙,外卖行业归根结底还是靠人运转。尊重每一个参与者,才是这个行业长久发展的根本。

评论列表