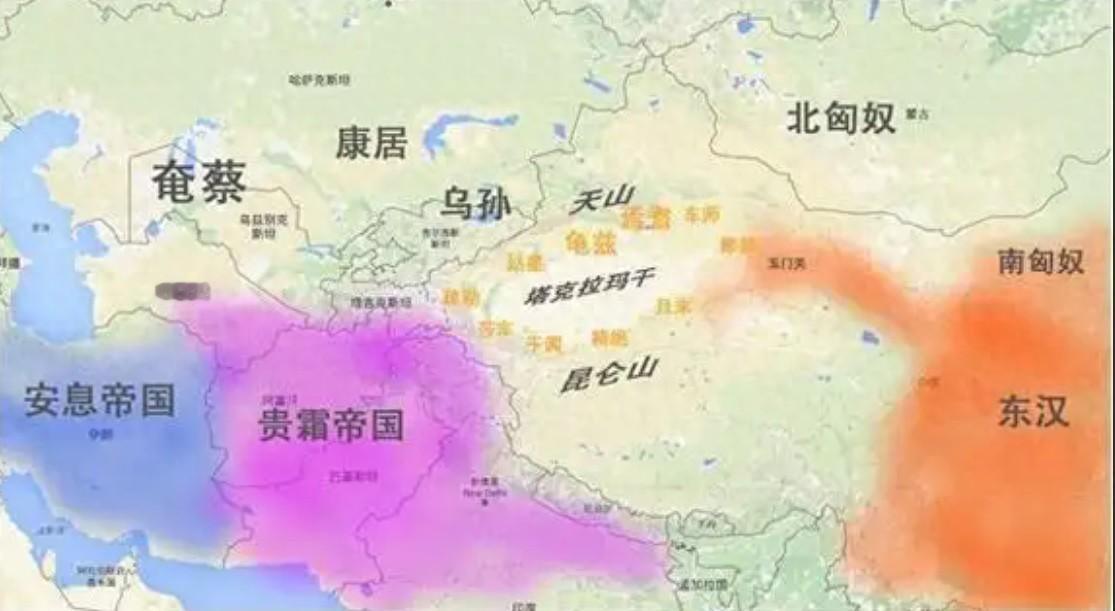

东汉永平年间,洛阳的朝廷面临一个棘手的难题:帝国的西大门被锁死了整整六十五年。自从王莽乱政,西域就与中原断了联系。那条曾经繁忙的丝路,驼铃声早已消散,取而代之的是北方宿敌匈奴的阴影。 匈奴人趁虚而入,牢牢控制了西域诸国。这些散布在绿洲上的小国,在匈奴的武力威慑下被迫臣服、纳贡。对汉朝来说,这不仅是面子问题,更是致命的战略威胁。西域成了匈奴的“右臂”——一个巨大的资源库和跳板。匈奴骑兵可以随时从这里南下,威胁汉朝的河西走廊,让帝国腹背受敌。 明帝决心改变。但东汉初立,国力有限,大规模远征西域力不从心。更麻烦的是,西域诸国在匈奴长期统治下,对久违的汉朝充满疑虑,首鼠两端。朝廷需要一个既能深入虎穴、又能随机应变的人,用最小的代价撬动西域僵局。 这个人选,落在了班超身上。他原本是兰台令史,一个管文书的官,却有着“投笔从戎”的豪情,渴望像张骞、傅介子那样建功异域。机会来了。永平十六年(公元73年),大将窦固率军出击匈奴,班超随军出征。在蒲类海(今新疆巴里坤湖)的战斗中,他展现出的胆识赢得了窦固的赏识。 窦固深知,光靠打仗不够,必须在西域楔入一颗钉子。他看中了班超的胆略和心志,交给他一个近乎不可能的任务:率领一支仅有三十六名吏士组成的微型使团,出使西域南道的鄯善、于阗等国,联络亲汉势力,“断匈奴右臂”。 三十六人!面对的是万里黄沙、未知的国度、强大的匈奴势力以及摇摆不定的诸王。风险不言而喻。站在阳关故垒,西望是无垠沙海,身后是故土家园。班超对身后三十六名精挑细选的伙伴,说出了那句载入史册的决心:“不入虎穴,不得虎子!” 驼铃声咽,这支渺小的队伍消失在西域的风沙中。帝国的西进战略,就在这三十七人的孤勇前行中,悄然开启。前方等待他们的,是鄯善王庭的生死抉择。