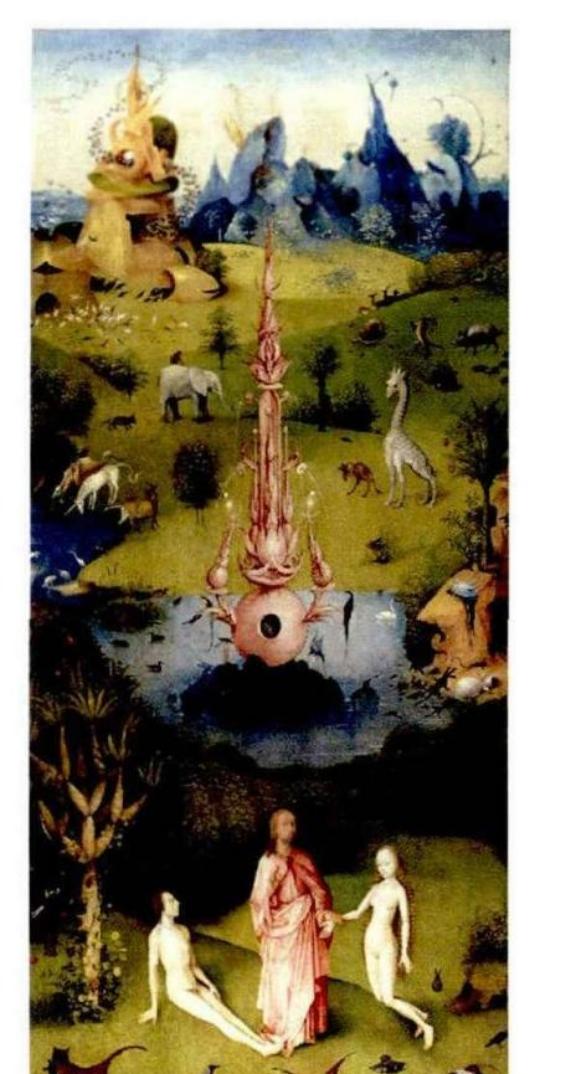

意大利文艺复兴的前人文主义者已经完全依从经院哲学,然而拨开阴郁的雾气看向尼德兰低地,那里的艺术却依旧服从于中世纪盛期哥特式风格。 在十四世纪的意大利,当那些早期人文主义者还在经院哲学的框架里转悠时,谁能想到,拨开那层中世纪的阴霾,尼德兰低地的艺术世界竟还坚守着哥特式的老传统?这让人不由得好奇,两种文化路径的碰撞,会擦出怎样的火花? 十四世纪的意大利,思想界开始对古典文化感兴趣,那些先驱学者在经院体系下讨论问题,常常引用亚里士多德和托马斯·阿奎那的观点,试图在理性与信仰间找平衡。这种趋势影响了艺术,画家们注重人体比例和透视法,追求真实表现。相比之下,尼德兰低地如布鲁日和根特,艺术还保持中世纪晚期的哥特特征,教堂装饰画上满是尖拱和细长人物,线条繁复而富有张力。十五世纪初,尼德兰油画技法进步,但主题仍围绕宗教叙事,服务于公爵和教会需求。这种差异源于地域经济,尼德兰商业发达,推动小型画作流行,而意大利城市共和国支持大型公共艺术。 尼德兰艺术在十五世纪到十六世纪初,继续遵循哥特式原则,画家通过细密手法描绘道德教训,同时借古典神话颂扬本地王朝。典型代表是耶罗尼米斯·博斯,他生活在斯海尔托亨博斯市,加入圣母兄弟会,参与教堂活动。他的作品多在动荡中遗失,现存以新约主题为主,如《基督背负十字架》,少数旧约内容。他为教堂绘制祭坛画,描绘创世六日和大卫故事,如今只剩档案记录。存世作品中,《愚人船》展现人们在船上沉迷享乐,《尘世乐园》分成三联,左侧是伊甸园宁静,中间是奇幻欢愉,右侧是地狱惩罚。博斯喜欢球形图案,在《尘世乐园》中,画面散布球体,如恋人坐在泡泡里,泉水从球状基座喷涌,人物握着球果。这些元素反映当时对地球和星辰的认知,星辰被视为火焰轮盘或神灵目光。 在《七宗罪》中,博斯将世界绘成宇宙中心的一只巨眼,内部分成七部分,从底部顺时针是愤怒、嫉妒、贪婪、暴食、懒惰、淫欲和傲慢。每部分背景设在尼德兰乡村或城镇,融入树木、街道和农舍。在愤怒场景,一个农庄前两个男子争执,右侧男子举瓶持刀,左侧男子头顶木罩抓鞘。嫉妒部分显示求婚失败,男子手持猎鹰门外注视窗内,狗狂吠,路人背包赶路。贪婪中人们室内争金币,暴食桌边吞咽食物,懒惰床上躺卧,淫欲角落拥抱,傲慢镜前自赏。这些场景通过市井元素,将宗教训诫融入日常生活,警示人们反思罪恶。 博斯的作品在尼德兰哥特基础上,融入对人性弱点的观察,用奇异形象批判社会道德缺陷。这种手法让观众警醒自身。在十六世纪,他的风格传播欧洲,推动艺术从宗教宣传转向社会评论,为现代绘画奠基,促进文化交流。我们从中看到,艺术总在时代变迁中寻找平衡,就像我们国家在传承优秀传统文化的同时,吸收世界精华,推动社会主义文化繁荣。