大河报·豫视频记者高菊通讯员谢雅敏梁靓

“喜欢本身就是回馈,累肯定累,但是我很喜欢我的工作,当为患者带来光明和希望的时候,一切都是值得的。”近日,在河南科技大学第一附属医院(以下简称河科大一附院)医教中心眼科医院一病区,主任魏菁由衷地说。在第八个“中国医师节”到来之际,大河报·豫视频记者走进河科大一附院,了解白衣天使们工作中的酸甜苦辣。

图片说明:魏菁(左三)在与患者沟通

她的白大褂口袋里,装着两个凉透的煮鸡蛋

一周前,当记者提出想采访魏菁时,她说:“别采访我了,我就是个普通医生,把机会让给更多年轻人吧!”在记者坚持下,她才松口:“我早上7点半就到医院,您随时来。”

采访当天,记者按约定时间抵达医院时,病区正在交班开会。医生办公室的两扇门外,挤满了等候的患者。会议室门一打开,患者们立刻围了上来:“主任,您帮我看一下单子吧!”“主任,能不能帮我们分析下,我家孩子的眼睛需要手术吗?”“主任,我母亲这眼睛要不要赶紧手术?”患者们焦虑的眼神与语气,让魏菁停下了脚步。

她耐心安抚患者及家属,随后走进检查室,为每位患者细致检查;检查结束后,又根据患者情况逐一分析,指导他们下一步可选择的治疗方案。

一个多小时后,魏菁终于暂时安置好患者,带着记者走进她的办公室。

“魏医生,听说医生的口袋都是‘百宝箱’,里面有不少‘好东西’,您的口袋里装了什么?”她从口袋里掏出两个早已凉透的水煮鸡蛋——那是她没来得及吃的早饭。

“我们眼科医生的口袋里,一般都会装这个小手电筒,用来观察患者眼部情况;还有这张近距离视力表,以及几支笔。”她一边说,一边向记者展示,“这些都是眼科医生的常用工具,也是我们工作中的好伙伴。”她说。

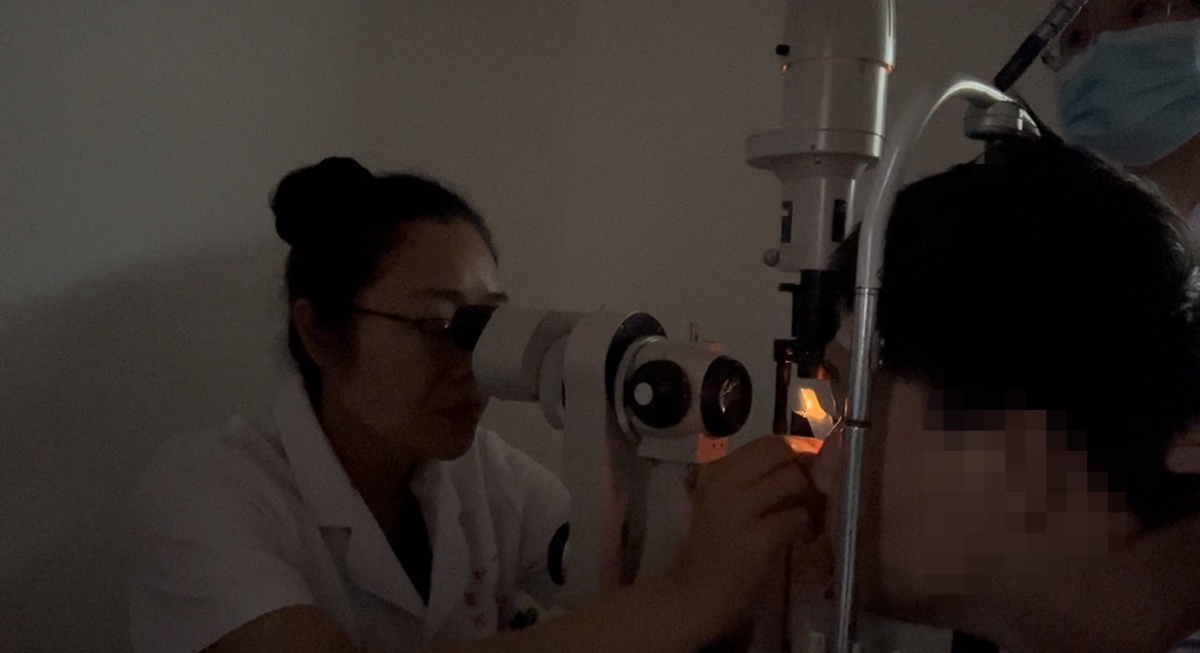

图片说明:魏菁正在为患者做检查

“凡人微光”,为无数患者点亮光明

今年52岁的魏菁,仿佛每天都有使不完的劲儿。“我以前当过运动员,身体素质相对好一些。每天从早上7点到晚上10点或者11点,要给患者检查、处理病区行政事务、带研究生,有时候连做十几台手术也没问题——这是我的日常工作量,不是偶尔一次。”魏菁说。

从医30多年来,她始终深耕眼科领域,不少被眼部疑难杂症困扰的患者,甚至从外地、外省慕名前来求医。

“我记得多年前有位阿姨,患青光眼多年。因为身边姐妹劝她别轻易做手术,加上她本身还有不少基础病,就一直很犹豫。但带着对光明的渴望,她还是来到了我们医院。我们为她做了仔细诊断,还组织了多学科会诊,最终顺利为她完成了手术。术后她重新看到了清晰的世界,后来还特意给我寄来了感谢信和照片,照片里的她笑得特别开心,我也跟着特别高兴。”她回忆道。其实,这样的例子还有很多,多到魏菁自己都记不清具体数量。

记者采访期间,她的手机几乎每隔几分钟就会响一次。“只要时间允许,患者的电话我都会接。可能在他们心里,我就是他们的希望吧。”她说。

采访结束时,魏菁便准备前往手术室。“今天下午手术不算多,就11台。”她语气平淡,仿佛在说一件再寻常不过的事。但她心里清楚,结束手术后,她还要回到办公室,为研究生修改论文,或是处理当天没完成的工作。

每天,她踏着晨光走进医院,披着星月才踏上归途。从20多岁的年轻医生,到如今52岁的科室主任,数十年如一日的坚守与执着,早已融入她的日常。

图片说明:魏菁(左三)在与患者沟通

“喜欢本身就是最好的回馈”

采访中,魏菁反复提到一句话:“喜欢本身就是最好的回馈。”她说,医生这个职业确实累,几乎每天都是高强度的工作与学习,但她打心底里喜欢这份工作——这份工作带给她强烈的责任感与成就感。“当患者康复出院,当我们攻克一个专业难题,当我们通过交流把健康知识传递给更多人,这些都是特别让人开心的事。”

“也特别感恩医院在整体规划发展中,给了眼科一个更高的平台——当然,这也意味着更高的要求。医院对眼科的投入很大,我们能做的,就是尽职尽责,和团队拧成一股绳,让我们的治疗水平、人文关怀都再上一个新台阶。”魏菁说这番话时,眼中满是坚毅。

人们常说,眼科医生是“光明使者”。的确如此:他们不是雕塑家,却用双手守护着每个人的眼健康;他们以巧手匠心承载希望,追光而行,为无数人点亮了通往光明的道路。

图片说明:魏菁(右)在工作中