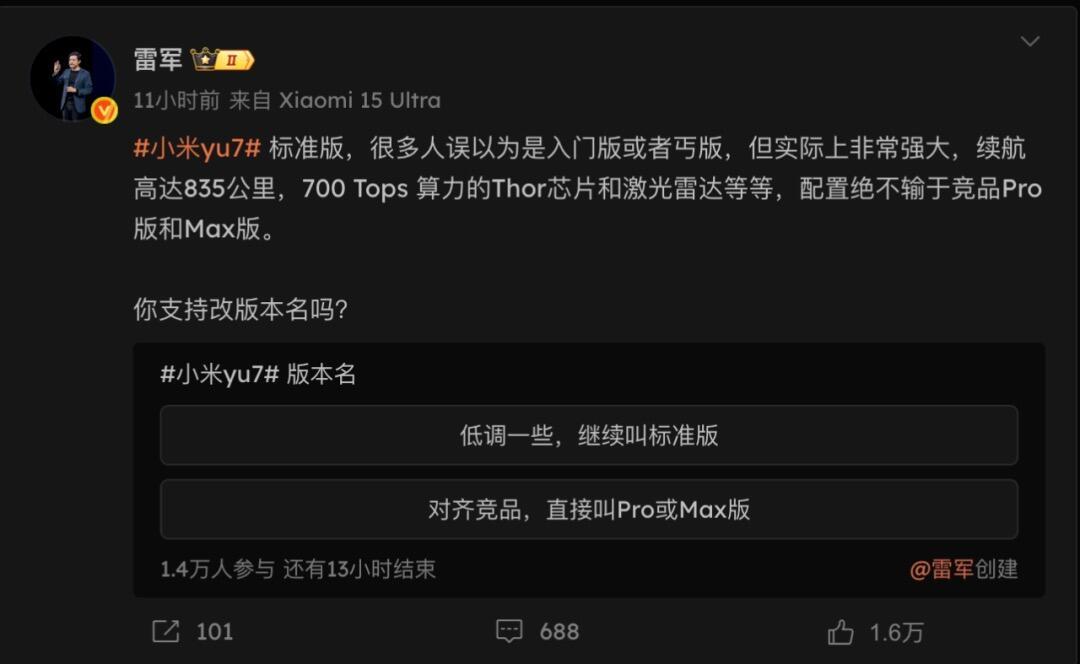

不是名字输给竞品,而是心理认知没翻盘——聊聊小米 YU7 标准版改名这事 8 月 11 日,雷军在微博上抛了个问题:小米 YU7 标准版,要不要改名? 原因很简单——很多人一看到“标准版”,就自动联想到“入门版”“低配”“丐版”。但现实是,这台 YU7 标准版配置一点不怂:835 公里续航,700 Tops 算力的 Thor 芯片,激光雷达也有,全套高阶驾驶辅助不缺,放在同级别里,不论是对标 Pro 还是 Max 版的竞品,都不落下风。 投票结果很有意思——2404 人参与,1794 票选择“低调一些,继续叫标准版”,610 票支持“直接叫 Pro 或 Max 对齐竞品”。看上去多数人觉得名字无所谓,但这背后折射的是新能源汽车市场的“命名通货膨胀”现象。 我之前买车时就踩过类似的坑。过去的消费逻辑很明确:无论手机还是汽车,“标准版”往往意味着缩水,屏幕差点、功能少点、配置少点,这种认知早已刻进消费者脑子里。新能源车时代虽然配置差距缩小,但命名风格却越来越“堆词”:Pro、Max、Ultra 成了标配,甚至有的车型只是换了一个中控屏尺寸,就敢多挂一个“Pro”。这种语境下,“标准版”自动在心理上掉一个档位,哪怕参数比别人高。 那么,小米到底该不该改名? 从营销短期效果看,换成 Pro 或 Max,确实能减少消费者的心理落差,带来更高的下单转化率。尤其在首次购车的用户群体中,名称带来的第一印象影响很大。 但从品牌长期策略看,这是一把双刃剑。命名升级容易陷入“虚标”的陷阱——今天叫 Pro,明天别家的标准版就干过你的 Pro,一旦被拆穿,消费者信任感会受伤。 如果是我来建议,小米反而可以走一条反向路线:保留“标准版”,但在传播策略上做反击——把配置、续航、芯片算力、激光雷达等硬指标和竞品拉到一张表里,让消费者看到所谓“标准版”并不标准,而是超标。用一次又一次的对比试驾、实测成绩,去建立一个新心智:在小米的体系里,标准版=满血版。 这样做虽然比改名难,效果慢,但一旦形成市场认知,就能长时间占据主动权。毕竟,名字只是标签,真正影响销量的,还是消费者试驾之后的感受,以及买回家后口碑的扩散。 说到底,雷军这次的发问,不只是一个车名的问题,而是一次用户心理战。如果小米能用 YU7 标准版打破“标准=低配”的刻板印象,那么它不仅赢了一场命名争论,还可能顺手改写新能源车的产品营销规则。