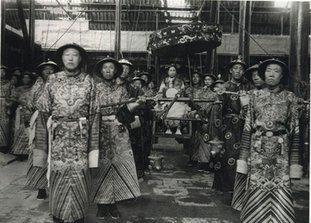

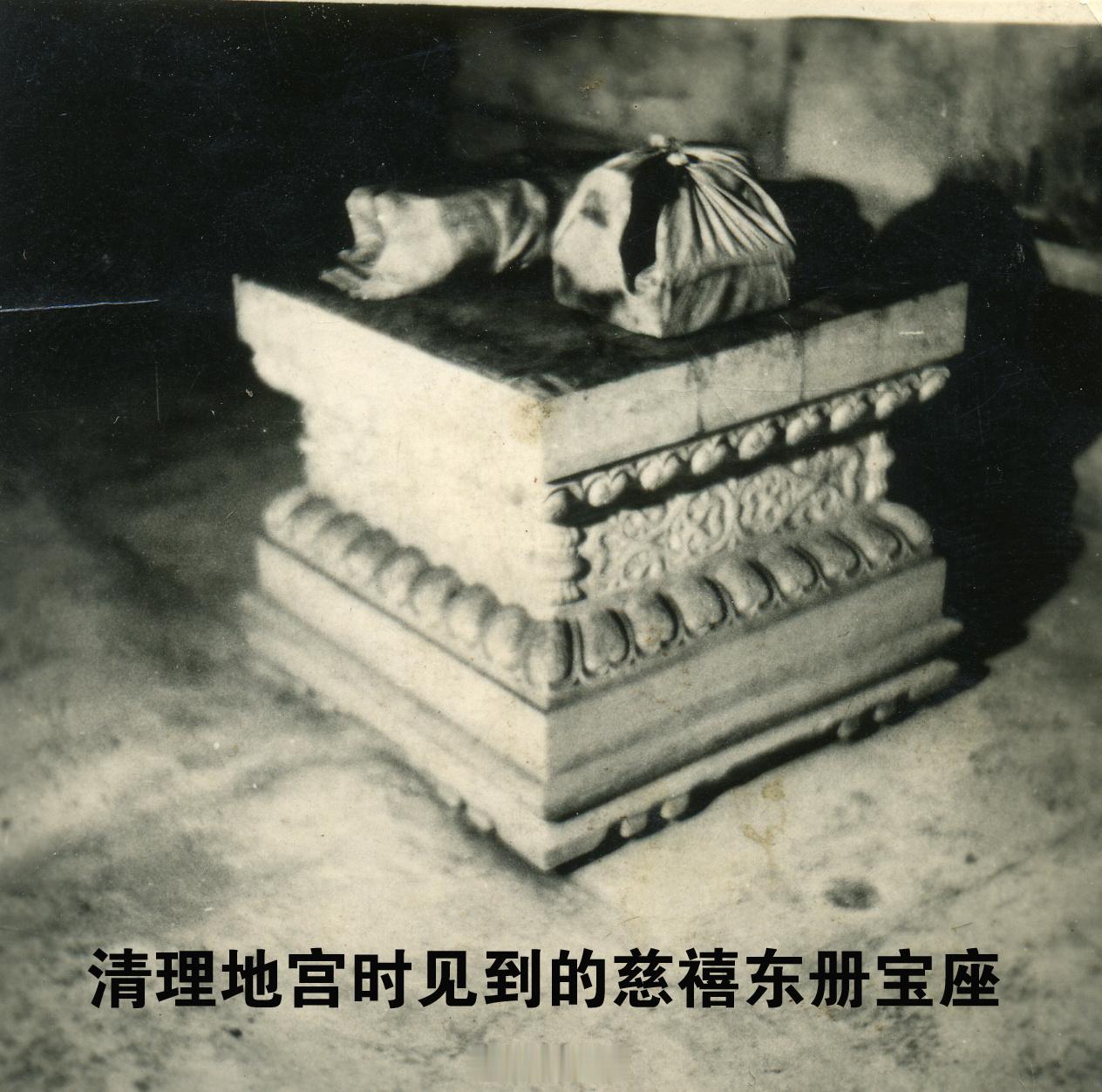

1861年,31岁咸丰病危,慈安见他一脸苍白骨瘦如柴,泣不成声。咸丰见状哭着塞给慈安一密诏后,叮嘱道,“切记,我死后,一定要小心兰儿!”怎料20年后,慈禧看到密诏痛哭不止。 咸丰皇帝生于1831年,原名奕詝,道光帝的第四子。从小在圆明园长大,接受严格教育,1850年登基后,面临内忧外患。太平天国起义爆发,他派曾国藩组建湘军镇压,同时英法联军入侵北京,1860年他逃到热河避暑山庄,签署北京条约等不平等协议,国势衰弱。他身体每况愈下,1861年8月22日在烟波致爽殿病逝,年仅31岁。慈安太后,本名钮祜禄氏,1837年生于广西柳州,父亲穆扬阿是广西右江道道员,满洲镶黄旗人。1852年15岁入宫,初封贞贵人,很快升贞嫔、贞妃、贞贵妃,1856年册立皇后。她管理后宫有序,无子嗣,却在咸丰病重期陪伴左右。慈禧太后,叶赫那拉氏,1835年生于北京,父亲惠征是安徽徽宁池广太道道台,满洲镶蓝旗人。1852年入宫,封兰贵人,1854年升懿嫔,1856年生皇子载淳,借此升懿妃、懿贵妃,咸丰后期参与批阅奏折,显示政务兴趣。咸丰崩逝后,她被尊为圣母皇太后。这些人物的背景,决定了后期权力格局的复杂性。咸丰的安排,本想平衡各方,却埋下隐患。 咸丰临终前,考虑到后宫稳定,留下两枚印章,一枚“御赏”给慈安,一枚“同道堂”给嗣君载淳,规定遗诏需两印同时使用才生效。这措施旨在限制单一势力掌控朝政。他还给慈安一道密诏,据野史记载,内容是监督慈禧,若慈禧骄纵不法,可宣诏赐死,以防抱子临朝难制。这密诏成为慈安的保命符,但也加剧了潜在矛盾。咸丰叮嘱慈安保管好印章和诏书,并警惕慈禧的举动。慈禧当时26岁,已准备登上权力巅峰,但咸丰的遗命让她初期无法插手朝事。次日祭祀,慈安封皇太后,其他妃子封太妃,慈禧虽也封皇太后,却仅由太监传旨,无参会资格。这一切由肃顺等八大臣安排,朝廷内外慈禧都受限。慈禧很快找到突破,通过接近慈安,用言语挑拨八大臣不尊重两宫,议年号不征求意见。慈安附和后,慈禧建议两人联合发懿旨,要求奏章先送两宫审阅,六品以上官员任免由太后裁定,八大臣拟旨需太后批准。懿旨颁布,八大臣反对,四天僵持后退让。慈安不懂政务,以为成功,还夸慈禧厉害,但慈禧叹气说这只是开始,暗示更多挑战。 慈禧继续布局,她联络恭亲王奕訢,后者在热河为咸丰送行后,被两宫请到西暖阁密谈逾一小时,策划行动。咸丰灵柩回京途中,慈禧先抵北京,1861年11月1日发动辛酉政变,下旨逮捕载垣、端华、肃顺等。载垣、端华赐自尽,肃顺斩于菜市口,其他革职。从此,两宫垂帘听政,慈安位尊主东宫,慈禧主西宫,处理政务。慈安虽高于慈禧,却不干预日常,让慈禧渐揽大权。两人相安多年,但一件事改变平衡。慈安生病,慈禧以血入药治疗,慈安感动,将咸丰密诏拿出给慈禧看。慈禧读后泪流,据诏书内容,她意识到咸丰对她的猜忌。慈安安慰后,将诏书焚烧。数日后,慈禧派人送盒饼饵给慈安,慈安食用后暴毙。官方记载为微恙骤重,但野史指慈禧下毒,疑点多。慈安死时45岁,从此慈禧独掌政权。辛酉政变的过程,显示慈禧的权谋手腕,她利用慈安的单纯,一步步清除障碍。 两宫垂帘后,清王朝进入新阶段。慈禧主导洋务运动,重用曾国藩、李鸿章,推动自强,但腐败仍存。同治帝载淳,1856年生,6岁即位,1875年19岁病逝,无嗣。慈禧立光绪帝载湉,继续垂帘。慈安之死后,慈禧权力无制衡,她干预选后事,如同治帝娶阿鲁特氏为后,却与慈禧矛盾深。野史称慈禧逼阿鲁特氏说出“大清门抬进”的话,刺激慈禧出身敏感,导致冲突。慈禧的手段,常被指为专权,晚清外交屡失,如中法战争、中日甲午战争,割地赔款。光绪帝亲政后,慈禧发动戊戌政变,软禁光绪,推动义和团运动,导致八国联军侵华,北京沦陷。她逃往西安,签署辛丑条约,回銮后推行新政,但王朝已衰。慈禧的统治,表面维持稳定,实则加速清亡。她的背景,从小习诗书,入宫后模仿咸丰笔迹批折,显示心机。相比慈安的温和,慈禧的野心推动她掌控大局,但也带来负面影响。 咸丰的遗命,本想防慈禧,却因慈安的疏忽失效。慈安无宠无子,却靠皇后身份稳坐位子,她与慈禧的平衡,维持二十年。慈禧生子后母以子贵,但咸丰仍偏慈安,临终安排印章分散权。政变后,慈禧联合奕訢,打倒八大臣,奕訢得议政王衔,却渐被慈禧架空。慈安死因,正史无详,野史多指慈禧忌惮诏书下手,但缺乏铁证。或许慈安有心脑血管旧疾,劳累发病。慈禧一生三度垂帘,掌控47年,对外和好,对内重用汉臣,但决策失误多,如镇压太平天国后未改革根基。她的私生活,野史传闻多,但正史强调其政治手腕。晚年慈禧推动宪政预备,却为时已晚。1908年她逝世,年73岁,光绪前一日死,疑有毒杀传闻。清王朝在她手里,从咸丰的衰弱,到宣统的灭亡,权力斗争贯穿始终。慈禧的崛起,靠利用时机,慈安的单纯助长了她的野心。