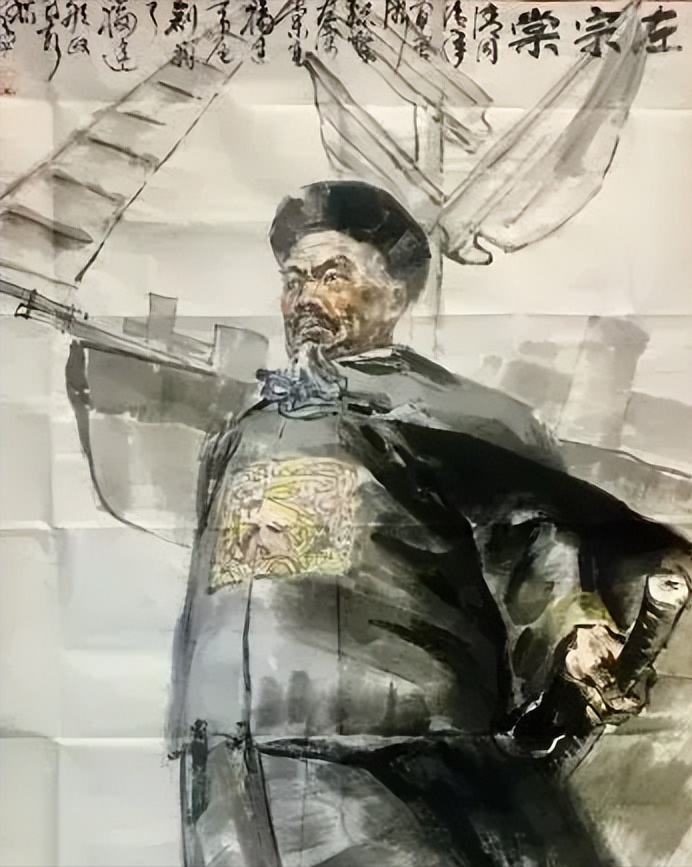

收复新疆后,左宗棠杀掉了所有俘虏,包括降俘,然而,左宗棠手上沾满了血,却没人骂,为何? 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1878年春天,喀什噶尔城外的官道上还结着薄冰,左宗棠的亲兵举着令旗穿过街巷,旗面上朱砂写的“降者不赦,就地正法”被风掀起一角。 茶馆掌柜蹲在门槛上啃馍馍,瞅见令旗后直拍大腿:“打完仗不招安,反倒要杀降?左帅这是要干啥?” 话音没落,卖馕的老汉就接了茬:“你咋不听说塔西曼全家被砍头的事?那可是主动献图的降将!左帅这狠劲儿,咱老百姓心里有数。” 要说左宗棠为啥对降俘下死手,得先看看新疆那几年过的啥日子。 从1864年开始,新疆就没一天消停。 阿古柏带着洋枪队从南边打进来,英国人俄国人都掺和这趟浑水;白彦虎带着回民军今天投清明天反,城里的人头挂在城门上晒得发白。 喀什的老人们说,那时候夜里睡觉都不敢脱鞋,生怕一睁眼就被拖去当奴隶;和阗的妇女们更惨,丈夫儿子被砍了头,自己被捆在骆驼背上往外卖,路上哭声能传十里地。 有个从阿图什逃出来的老汉回忆:“汉人男子被剁成肉酱,妇女娃子要么卖要么杀,活下来的没几个。” 左宗棠不是没见过狠的,他当年在陕甘平回乱,见过太多“早上投降晚上又反”的戏码。 有个降将拍着胸脯说“从此忠心”,结果转脸就劫了清军的粮草。 打那以后,左宗棠就认准一个理儿:“嘴上抹蜜的降兵,比真刀真枪的敌人更危险。” 到了新疆,他更看出这地方的乱象——那些叛军头目,今天跪清军面前喊“大人饶命”,明天就能带着人马冲进村子烧房子。 不把这些人的威风彻底打下去,新疆永无宁日。 朝廷里没少有人反对这杀降令,有个御史连夜写了奏折,说“杀降不祥,有违天和”。慈禧拿着奏折翻来覆去看,最后还是批了“依左卿奏”。 为啥?因为左宗棠早把话撂在前头:“要是不杀,明年这时候,叛军能比现在多十倍。” 清廷上下都明白,新疆这地方太特殊——离京城万里之遥,兵粮全靠内地运,要是再让叛军得了势,别说收复国土,连现有的地盘都保不住。 央视2020年播的纪录片《国家记忆·左宗棠收复新疆》里提到,当时清军后勤全靠左宗棠自己筹钱筹粮,朝廷能给的支持有限,这种情况下,稳住局面比什么都重要。 最 让老百姓踏实的是,左宗棠杀的不是普通百姓。 那些跟着阿古柏屠城的头目,那些把汉人当牲口卖的贩子,那些今天投降明天又举刀的反贼,全被他列进了“必杀名单”。 有个降军头目跪在地上求饶:“我上有八十老母,下有襁褓幼子,饶了我一家吧!” 左宗棠手下的参将低声说:“这人的名字在屠城册上记着呢,去年他在库车杀了三百多汉民。” 左宗棠挥了挥手:“杀。他的老母幼子,朝廷会派人接去内地安置。” 这种精准清除的做法,既震慑了祸根,又没伤及无辜。 1884年,清廷正式在新疆设省,左宗棠亲手把“新疆布政使”的官印交到刘锦棠手里。 这时候人们才明白,左宗棠的狠,其实是给新疆百姓留了条活路。 现在的年轻人可能觉得,打仗嘛,哪有不狠的? 可放在1878年,左宗棠的选择太难了。 他要面对的不是简单的“打”或“不打”,而是在“养痈遗患”和“刮骨疗毒”之间选一条路。 左宗棠走了以后,有人在兰州他的故居里发现过一本旧奏折,上面有他写的八个字:“以杀止乱,以治保安。” 这八个字,说尽了他在新疆的无奈,也道尽了所有守护国土的人的心酸。 他们不是天生的“狠人”,只是在那个年代,温柔解决不了问题;他们不是嗜杀的屠夫,只是知道,只有先把毒瘤割干净,才能让伤口真正愈合。 现在的我们,能在和平的年代里看新疆的雪山草原,能坐着火车去喀什老城吃烤鹅蛋,能听着维吾尔族的民歌跳麦西热甫——这一切,都离不开当年那些拿命换和平的人。 左宗棠的“杀”,杀的是乱世的毒瘤;他的“狠”,狠的是对国家和百姓的责任。 就像老辈人常说的:“乱世里,最金贵的不是慈悲,是能让百姓过上安稳日子的本事。” 所以没人骂,因为除了他,没有人能把新疆真的拿回来。

评论列表