一篇印度媒体文章以胡哲安作为切入点,分析了中国顶尖男单选手的共性。

中国羽毛球工厂又出新品,“胡哲安”是最新一位“绿巨人”

中国的高个子男单球员,一直以来都被教导打造近乎无懈可击的防守。进攻虽然始终是一种选项,但在他们职业生涯早期,远未被打磨到成为首要武器。陈金、谌龙、李诗沣……中国男单多年来始终贯彻一种连贯的技战术理念:依靠身高臂长的优势,打出一种以防守为基底、控网稳健、回身杀球凌厉的打法。这种风格屡试不爽,也带来了无数奖牌。所以,现在,又一位继承者出现了——胡哲安,中国羽坛的新一代大将,正是这一系统训练出来的新产品。

这位来自浙江、世界青少年冠军出身的球员,与“电商教父”马云来自同一个省,如今正是“李诗沣模板”的下一个逻辑延伸。

在刚刚过去的澳门公开赛上,胡哲安一路表现不俗,直到遭遇印度新星塔伦。这位风格上类似普兰诺伊的球员,正与阿尤什·谢蒂和萨蒂什·卡鲁纳卡兰一道,代表着印度新一代的大力进攻流派。不过,和多数印度选手一样,无论身材高矮,他们都在开发更多的变化和丰富的网前手段,以避免被贴上“单一风格”的标签。尽管他们都有“重炮手”的印记,但当他们面对李诗沣或胡哲安这样的中国选手时,未来的对决必将充满火花——进攻猛烈、杀伤力强,一旦击中就难以防守。而从陈金到谌龙再到李诗沣,那些被中国队视为“接班人”的球员,身上都有一些共同的特质,也极有可能在胡哲安身上再次体现出来。

在他们的体系中,进攻从来不是核心,而是一种随着成长逐渐内化的技能。哪怕是左手持拍的林丹,也是在建立起坚实稳定的底盘之后,才让人见识到那“终结一击”的强悍。那一拍杀球,更像是一盘精心铺排之后的“装饰”——点睛之笔。

中国教给高个男单的,是一种不容轻易失误的防守系统。进攻随时可以发动,但从来不是第一选择。这就像一份蔬菜沙拉,杀球是橄榄和调味品,但基本盘是爽脆的生菜。你可以随意回看陈金、谌龙、李诗沣的比赛,也可以现在就开始追踪胡哲安的成长轨迹:他们的打法几乎全都建立在“不能让球落地”这一无形信条之上。也许翻阅教科书能找到这样的明文规定,但在训练中,这样的理念早已根植心中。他们长臂所及,是为了覆盖全场;步伐设计,是为了应对对手打边线时的应变;整个风格紧凑有序,对球控制极强。

正是这种训练带来了极高的精确度,也是为什么我们经常觉得,中国球员在超级100或超级300等早期级别的比赛中不太“花哨”——假动作被严格“配给”,非常节制。它是以“安全”为首要目标的体系,哪怕杀伤力强的进攻始终潜伏等待。因此,在早期阶段,中国选手可能会吃一些败仗,但他们的成长是稳定的,而且每一次失误,都会被系统地剔除。所有的力量、体能、技术、步法与战术布置,都是为了一个目标:少犯错。精准是重中之重,哪怕为了一个制胜分要多打两拍,也从不被视为多余。只有在这样的稳固基础上,进攻才会真正变成致命武器的“点缀”。

这是最好的体系吗?

这样的模式,是否就是最佳解?多代中国球员的成功已经给出肯定答案,甚至安赛龙也深受其益。他即便天生具备强劲的进攻火力,也是在先储备了防守能量之后,才发展出随时可以翻盘的主动进攻能力。他将这种“高效打法”发挥到了极致,收获了两金一铜的奥运成绩。

陈金、谌龙、李诗沣都证明了一件事:只要被系统选中、重点培养,训练出敏捷度和防守厚度,进攻力只要稍加点缀,就能在长期竞争中脱颖而出。

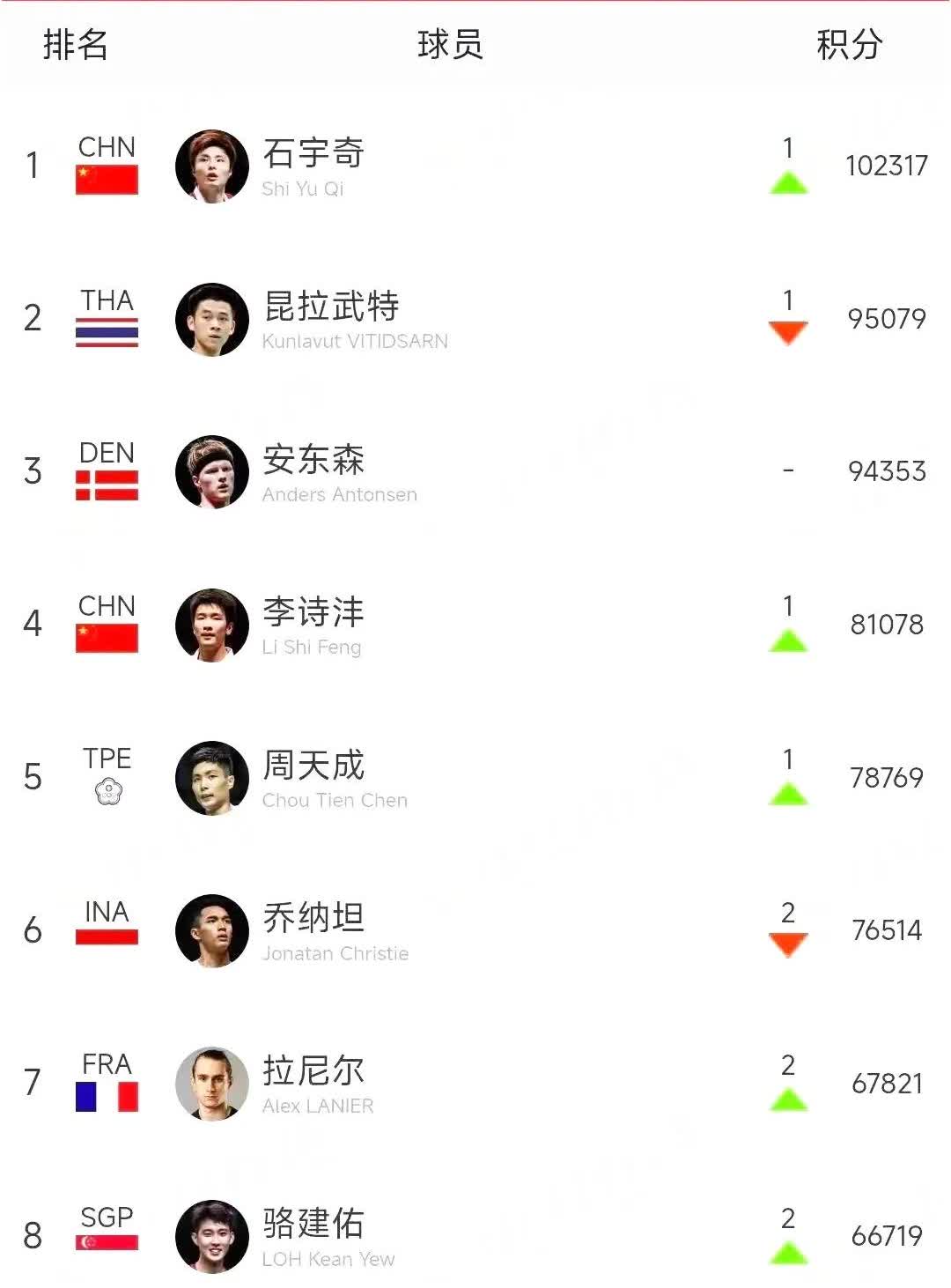

当然,这也不是唯一的中国模式。石宇奇就是一个例外,他的球风灵动、多变,技巧全面,即便面对李诗沣,也能凭实力取胜。从观赏性来看,石宇奇的比赛更像斯里坎斯的风格,而他与普兰诺伊、赛·普拉尼斯一样,都更偏“脑派球员”。

他甚至可能是巴黎世锦赛的热门人选,尽管李诗沣被“打造”出来就是要来打乱格局的。而印度球员如阿尤什、萨蒂什、塔伦,以及拉克什亚·森和普里扬舒·拉贾瓦特,都有能力去应对这种中国“高大防守派”打法,但必须全力以赴才行,正如塔伦在澳门所体会到的。

因为对于中国球员而言,赢球常常显得“理所当然”。在杭州这样以经济逻辑为根基、以创新为表层的体系中,胡哲安的培养就像是流水线上的又一件精密制品——陈金4.0、谌龙3.0、李诗沣Plus。几乎精准到像钟表运作般有序。

热点现场