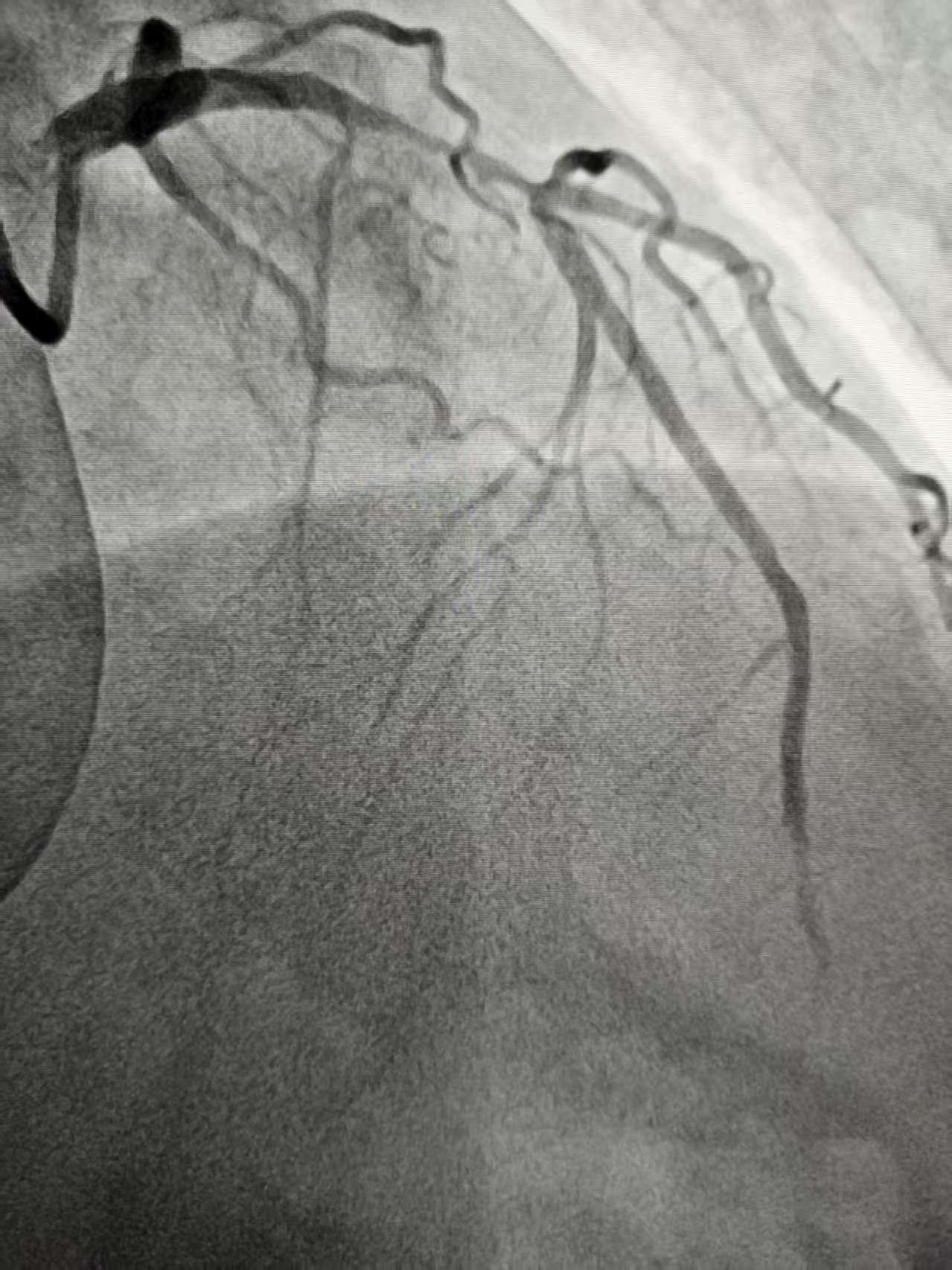

“小病进医院,大病进天堂”!2006 年初,49 岁的心血管专家因为腰疼走进北大第一医院,谁能想到,一个号称 “小手术” 的治疗,竟让她再也没能走出医院大门。 医疗安全论坛的讲台上,王建国手里捏着一叠论文复印件,纸页边缘被翻得起了毛。 “这是我妻子熊卓为写的,” 他声音不高,却让台下的医生们都屏住了呼吸,“她研究了一辈子静脉血栓栓塞的预防,最后却死在了这个病上。” 投影仪上打出论文的扉页,作者照片里的熊卓为穿着白大褂,眼神清亮,身后是实验室的离心机。 手术那天,北大第一医院的手术室温度调在 22 度,熊卓为躺在手术台上,还跟护士开玩笑:“等我好了,咱们科的血栓预防指南该更新了。” 她不知道,主刀的于峥嵘正对着手术同意书犯愁 —— 上级医生临时被叫去急诊,他看着签名栏,犹豫了几秒,还是模仿着上级的笔迹划了个名字。 那时的于峥嵘,还是北大医学院的在读研究生,口袋里揣着的是学生证,不是执业医师资格证。 术后第五天,熊卓为觉得左腿发沉。她按了按小腿,有点肿,便对查房的于峥嵘说:“会不会是血栓?给我开点抗凝药吧。” 于峥嵘记着上级交代的 “术后少用药”,摆摆手:“小手术,躺几天就好了,别瞎想。” 他没说,自己其实没学过术后血栓的预防规范,课本上的相关章节还折着角。 抢救室的门被推开时,王建国正在整理妻子的论文。护士跑来说 “熊教授不行了”,他冲进病房,看见监护仪上的曲线变成了直线。 医生们正在做胸外按压,按压板压在熊卓为的胸口,每一下都伴随着肋骨断裂的轻响。 后来尸检报告写着 “三根肋骨骨折”,王建国摸着那行字,突然想起妻子总说 “抢救也要讲规范,暴力按压会要命”。 血栓堵住肺动脉的那一刻,熊卓为大概是清醒的。她研究了十几年这个病,知道最有效的抢救时间窗只有 15 分钟。 可当溶栓药被送进病房时,已经过了半小时 —— 药房说 “非常规用药,需要主任签字”,而主任正在开一个无关紧要的协调会。 王建国第一次翻病历,是在妻子去世后的第三天。他是搞生物工程的,懂些医理,可看着手术记录上 “术者:×××(上级医生姓名)” 的签名,总觉得眼熟。 他找出于峥嵘平时写的病程记录,对比了一下,笔迹重合度超过 90%。 更让他心寒的是护理记录:术后三天,护士每次都写 “患者无不适”,但他在妻子的手机备忘录里看到,她记着 “左腿胀,怀疑血栓”。 法庭上的灯光很亮,照在于峥嵘的学生证复印件上。法官问他 “为何独立手术”,他低着头说 “上级医生让我先做,他随后就到,结果没来”。 王建国突然笑了,拿出妻子主编的《心血管疾病诊疗规范》,翻到 “手术资质管理” 那一页:“这里写着,实习生不得独立操作,你们医院的图书馆就有这本书。” 判决下来那天,北大第一医院的官网悄悄更新了 “学术成果” 栏,熊卓为参与的 “静脉血栓栓塞早期干预” 项目还在,只是简介里多了一行 “该研究获国家科技进步奖”。 她的同事说,每次开学术会,提到血栓预防,大家都会沉默几秒 —— 那个最该被重视的专家,偏偏死在了最基础的环节上。 原卫生部的通知下来时,王建国正在整理妻子的遗物。 通知里写 “严禁实习医生独立执业,带教医生需全程在场”,他把文件放进相框,摆在妻子的遗像旁边。 可第二年去南方出差,他在一家三甲医院的骨科病房,还是看到实习生在独立缝合,带教医生在走廊里打电话。 2021 年国家卫健委重申规定时,王建国已经在全国做了 60 场医疗安全讲座。 有次在医学院,一个学生问他 “如果熊教授知道会这样,还会做这个手术吗”? 他想了想说:“她会做,但会先查清楚主刀医生是谁,会要求术后立刻用抗凝药 —— 这也是她教给我们的,患者要有知情权。” 现在的北大第一医院骨科诊室,墙上挂着一张流程图,“术后血栓预防” 被标成了红色。 年轻医生们都说 “这是熊教授用命换来的提醒”。药房里,抗凝药的储备量比十年前增加了三倍,药师发药时总会多问一句 “患者术后几天了?” 王建国偶尔会去医院的实验室看看,那里还放着熊卓为没做完的细胞实验。培养皿里的细胞在恒温箱里活着,像她从未离开。 窗外的玉兰花又开了,他想起妻子最后一次住院,说 “等花开了,咱们去拍张照”。 现在照片没拍成,倒是有无数医生因为她的故事,学会了在花开前,先筑牢那道叫 “规范” 的防线。 医疗纠纷调解委员会的最新数据显示,围手术期血栓引发的纠纷比十年前下降了 40%。 参考来源:新浪网——北大医学教授惨死北大医院