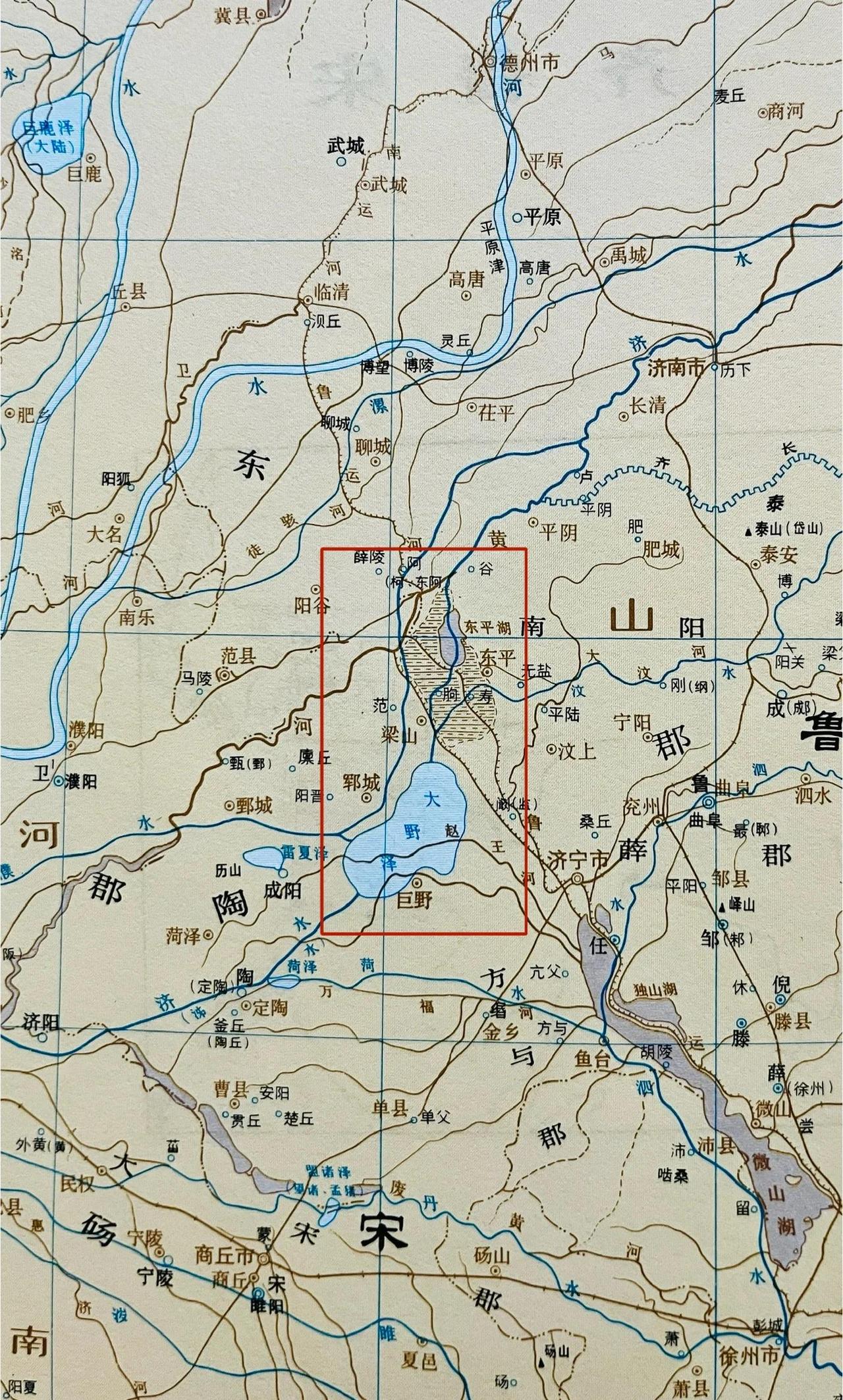

宋代梁山泊南部属济州,北部属郓州,郓州于北宋末升为东平府。梁山山寨位于东平府寿张县。 宋代梁山泊地理变迁与东平府寿张县梁山山寨历史背景及发展变化 一、宋代梁山泊的地理与行政背景 北宋时期,梁山泊位于山东境内,是一片广袤的水域,方圆八百里,烟波浩渺,芦苇丛生,地形复杂。其南部隶属济州,北部归于郓州,行政区划泾渭分明。郓州在北宋末年因战略需要升格为东平府,成为京东东路的重要治所,管辖寿张县等多个县份。梁山山寨,正位于东平府寿张县境内,背靠梁山,面朝水泊,地势险要,易守难攻。梁山本身虽不高,仅百余米,但山势陡峭,周围水网密布,形成了天然的防御屏障。 这一区域自古便是黄河下游的冲积平原,地势低洼,湖泊沼泽星罗棋布。梁山泊的前身可追溯到大野泽,因黄河多次泛滥改道,积水成湖,逐渐演变为宋代的水泊梁山。北宋末年,朝廷赋税繁重,官吏腐败,社会矛盾激化,梁山泊的特殊地理环境为不满现状的民众提供了避难之所。寿张县虽属东平府管辖,但因地处边陲,官府管控薄弱,梁山山寨便在这一背景下逐渐形成。 二、梁山山寨的兴起与发展 梁山山寨的形成并非一蹴而就,而是经历了从小型聚落向大规模武装团体的演变。北宋宣和年间,社会动荡加剧,寿张县周边村庄的农民因不堪重税与官府压迫,纷纷逃入梁山泊。初期的山寨由王伦等人占据,规模有限,仅有数百人,依靠水泊的鱼虾与芦苇遮蔽,勉强维系生计。山寨入口处,芦苇高逾人头,随风摇曳,掩盖了水道,木舟在水面划过,发出轻微的哗哗声。喽啰们身着粗布衣衫,手持竹枪,警惕地注视着远处的官道。 宋江的加入标志着梁山山寨的转折点。他原是郓城县押司,因义释晁盖等人被官府通缉,逃至梁山。宋江为人仗义,善于结交,很快在山寨中崭露头角。他与晁盖等人联手,推翻了王伦的统治,山寨开始吸纳更多豪杰。山寨的聚义厅内,木柱上挂着粗制的旗帜,堂下摆放着缴获的兵器,宋江与众人围坐在火堆旁,商议如何扩充势力。山寨逐渐建立了水陆两军,水军利用梁山泊的天然水道,驾舟往来,袭击过往商船;陆军则在山上操练,挖掘壕沟,堆砌鹿角,防御官军围剿。 梁山山寨的壮大离不开其地理优势。寿张县地处东平府边缘,官府鞭长莫及,而梁山泊水域辽阔,官军船只难以深入。一次围剿中,官军在水泊迷失方向,芦苇丛中突然杀出数十条小舟,箭矢如雨,官军仓皇撤退,丢盔弃甲。山寨还通过劫掠不义之财、接济贫困百姓,赢得了周边民众的支持。宣和二年,梁山好汉人数已达百余人,声势浩大,震惊朝野。 然而,梁山山寨的命运在接受朝廷招安后发生了转变。宋江等人归顺朝廷后,奉命征讨方腊,山寨好汉死伤惨重。寿张县的梁山泊虽依旧水波荡漾,但山寨已不复昔日盛况,聚义厅内空荡荡,只剩风吹过梁木的吱吱声。 三、梁山泊的地理变迁与历史影响 梁山泊的地理变迁与黄河的改道密切相关。宋代以后,黄河多次决口,梁山泊水面逐渐北移,淤积的泥沙使湖泊面积缩小。到了清代,梁山泊已改称安山湖,水域大幅萎缩。民国时期,安山湖进一步演变为东平湖,位置虽与宋代梁山泊有所不同,但其水系仍可视为梁山泊的延续。1949年,梁山县建县,县域涵盖了东平、寿张等县的部分区域,东平湖西部一度划归梁山县。1985年,沿湖区域调整,东平湖全部归东平县管辖。如今的梁山县主要由原寿张县和汶上县组成,梁山泊的遗迹多集中在东平县境内的东平湖周边。 梁山山寨作为北宋末年农民起义的象征,其历史意义深远。它反映了当时社会矛盾的尖锐,也展现了底层民众的抗争精神。梁山泊的地理环境为山寨的兴起提供了条件,而其后来的变迁则折射出自然与社会的交互影响。今日的东平湖虽已不再是八百里水泊,但梁山山寨的故事依然流传,成为中华文化的重要组成部分。保护梁山泊的历史遗迹,传承水浒文化,不仅是对历史的尊重,也是对后人精神财富的延续。

![太般配了!小说照进了现实……宿命感拉满了![捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/13975850296547928705.jpg?id=0)