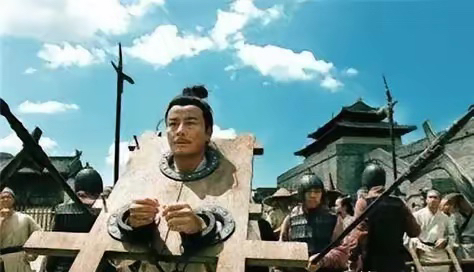

那天早上,街上还没完全亮,官府的马蹄已经踏进巷口。淳于意被押出屋门,披发跣足,衣衫零乱。他回头,只看见五个女儿,哭成一团。没人上前,没人阻拦,只跟着喊。他脸色铁青,扭头吼出一句话:“生女儿有什么用!”然后不再回头。 这是西汉文帝十三年,一个本该平静的清晨,却成为大汉法制史的转折点。而这句话,也在史书上留下深痕。 淳于意,是齐地临淄人。出身不好,靠自己拜师学艺,熬成一代名医。他医术高超,治病救人,在当地声望极高。 但这人,不会做人。或者说,不愿意做人。他看病只看病,不送礼,不走门路。遇上贵人,他也不卑躬。不登门拜谒,不逢迎权贵。别人巴结,他冷眼旁观。 这种人,在乱世可以称义士,在太平朝就成了“眼中钉”。 早年做县医时,他上疏请求朝廷设立医学制度,统一授课、选拔人才。主张颇有远见,可惜得罪了不少既得利益者。于是背后有人悄悄起草一纸密状,说他草菅人命,治死病人,又说他妄议制度、冒犯上官。 几番传唤,几番辩解,最后定案:判处肉刑。 肉刑,不是小刑。是割鼻、割脚、黥面。从秦朝延续下来,汉初尚未废除。判下此刑,一辈子就废了。 淳于意听完判决,脸不变色。他知道,不是他的医术不好,是他的嘴没关,是他骨头太硬。可惜他没想到,真正让他心碎的,不是判刑,而是接下来发生的事。 判决下达,官兵上门。五个女儿一起涌出来,哭喊着围住父亲。有的拉他的衣服,有的抱住他的腿,还有的哀求官差。可惜,没有人阻止,没有人出面交涉。只是哭。 淳于意站在中间,没说话。他看了看身边五个女儿,眉头越皱越紧。 他没有儿子。五个女儿,就是他的全部。他原以为,她们也许会有人写信申诉,去找长官喊冤,去衙门跪请。可他只看见了眼泪和无措。他彻底失望。 他骂了那句:“生女儿有什么用,关键时候连个拿主意的人都没有。” 这句话,不光是骂女儿。更像是骂他自己,骂命,骂制度。他曾看尽人间百病,解过无数痛苦,却救不了自己。眼前哭成一片,却没人能帮他转一个局。 那天,他被押上囚车,送往长安赴刑。女儿们远远地跟在后头,一路不散。 在五个女儿中,年纪最小的,叫缇萦。她十五岁左右,年纪不大,但心性沉稳。她没跟着哭,也没劝父亲回头。她做了一件让所有人没想到的事——追随父亲去长安。 她一路走,一路想。想到了汉律,想到了官府,最后,她决定自己写一封奏章,亲手交给天子。 汉文帝,那时刚即位十余年,推崇黄老之术,提倡无为而治。他反感苛刑,痛恨秦法的残酷。缇萦正好赌这一点。 她跪在宫门,递上书信。信中写明,愿以自身为官婢,代父赎罪;更指出肉刑对人身的永久毁灭,以及对社会的打击。她没有喊冤,也没哭诉,只是理性地分析了刑制的残酷。 文帝震动。他亲自批阅,反复斟酌,最后下诏:赦免淳于意,废除肉刑。 一纸诏书,改变了一个父亲的命运,也改写了整个汉代的法制轨迹。 文帝废肉刑之后,黥、劓、刖三种秦汉旧刑,被改为徒刑或流刑。虽然仍属严惩,但不再毁体毁形。百姓称快,士人鼓掌。历史学者甚至把这项改革与“文景之治”并列,视为开创人道主义法治先河。 淳于意没有再出任官职,但被允许在齐地讲学行医。他的医术不减,他的名声更胜。 缇萦也未被送为官婢,而是受到朝廷保护。史书记下她的名字,写进《二十四孝》。 而那句“生女儿有什么用”,也被重新注释。不是父权的抱怨,而是转机的起点。是一次价值观的扭转。她用行动告诉父亲——女人,也能拿主意,也能救人。 人这一生,总有一些转折点,看似绝望,其实藏着新生。 淳于意站在囚车上时,他没想过,救他一命的,不是同僚,不是皇恩,而是一个他曾失望的女儿。 而历史也从这一天起,向前翻过一页。废除肉刑,从此写进了汉朝的光辉法典中。女孩的眼泪,终于换来了天下的温柔。