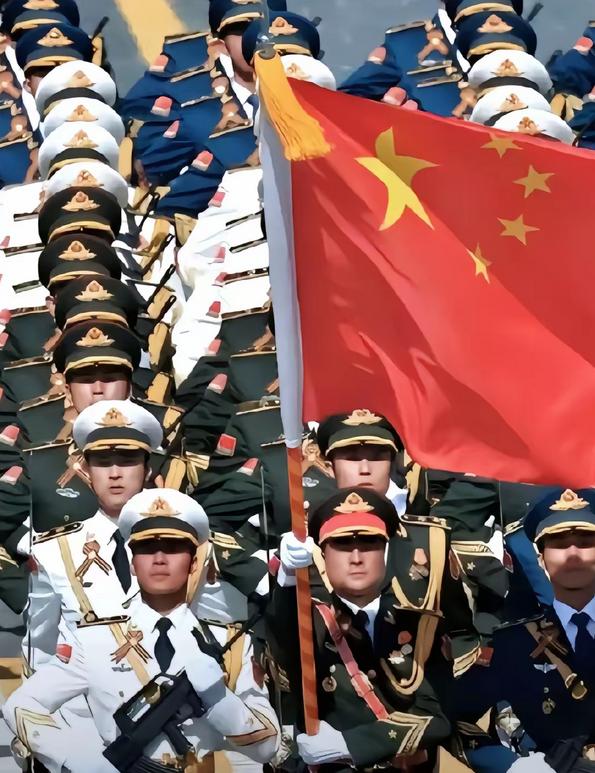

九三阅兵将至,令人意想不到的是,国务院官宣一则前所未有的消息。非关乎装备与方队,而是邀请“国民党抗战老兵到场参观”,毕竟中国抗战乃全民族之事,他们亦有功劳。 台湾一间安静的屋子里,一位参加过台儿庄战役的国军老兵,手指正轻轻抚过那枚印有青天白日徽章的退伍证。 电视里,北京一场关于“九三阅兵”的新闻发布会,传来一个他从未想过的消息:大陆方面将邀请国民党抗战老兵前往观礼。老人浑浊的眼里闪过一丝光,嘴唇微微颤动,喃喃自语:“他们记得。” 抽屉里,一张2015年大陆寄来的慰问金汇单静静躺着,似乎早就预示了什么。 这份跨越海峡的敬意,其规格与诚意都超出了很多人的想象。 北京说得明白,不是要让这些平均年龄近百岁的老英雄们去站队踢正步,而是要把他们作为最尊贵的客人,请上天安门城楼的观礼台,亲眼看看他们曾浴血守护的山河。 这番话的核心,是对一段历史的重新认定:抗日战争是“全民族的抗战”,国民党军队在其中发挥了“非常重要的作用”。 其实,这份迟到的认可并非心血来潮。大陆对历史的修正早已开始,那些曾被刻意模糊的篇章,正一笔一笔被补上。 初中历史课本里,明确写着“国民党在正面战场组织了22次大型会战”;高中课本里,台儿庄战役的地图画得清清楚楚,连国军当年用的中正式步枪都配上了图。 在湖南,国家甚至专门拨款修复了埋葬着五千多名国军士兵的昆仑关战役旧址。奠基那天,两岸的老兵家属一同铲土,那紧握的双手,仿佛在为一段共同的民族记忆修补裂痕。 可谁都没想到,这根递过去的橄榄枝,在台北却成了烫手的山芋。 北京的请柬刚发出,台北防务部门负责人就立刻在媒体面前公开反对,警告老兵“别中圈套”,称这是大陆的“统战分化”。 民进党当局也迅速宣布要办自己的纪念活动,口号却设计得很有学问:“反侵略、护家园”,小心翼翼地绕开了“抗日战争”和“日本侵略”这些字眼。 这股风气很快蔓延开来,台湾的通讯传播机构甚至要求媒体,报道大陆阅兵时必须强制标注“统战文宣”。 更离谱的是,有电视台主播在播报中提及“抗日战争”时,竟被要求在前面加上“所谓”二字。 在这样的氛围下,岛内学生对日本为何投降一片茫然,课本里关于抗战的记忆被删减得七零八落。 这一系列操作的背后,政治算盘打得清清楚楚:要巩固“抗中保台”的叙事,就必须切断与大陆的一切历史联结,尤其是那段两岸曾共同抵御外侮的民族记忆。 在这场政治风波里,最尴尬的,反倒是本应最理直气壮的历史继承者——国民党。据说国民党总部为此几晚灯火通明,却始终没有就大陆的邀请做出公开表态。 党内吵翻了天,有人拍桌子质问:“抗战历史是我们的根,这都不敢接?”也有人忧心忡忡,觉得“岛内现在太敏感,出头会害了老兵”。 这种犹豫与沉默,跟台北忠烈祠里那块青苔斑驳的纪念碑形成了讽刺的对比。碑上,刻着二十多万抗战阵亡将士的名字,其中八成以上都属于国民革命军。 他们的牺牲是如此确凿,他们的后继者却在认领这份荣耀时,陷入了进退两难。 不过,政治再怎么喧嚣,也抹不掉血与火铸就的共同记忆。数字不会说谎:抗战八年,国民党军队伤亡320多万人,共产党领导的武装伤亡60多万人。 这些数字背后,是近400万个活生生的“中国人”,而不是“某党人”。历史的细节同样不容篡改:淞沪会战,70多万中国军队鏖战三个月,几乎打光了国民党一半的精锐; 台儿庄大捷,李宗仁带着杂牌军硬是歼敌过万,打破了“日军不可战胜”的神话,连远在延安的《解放日报》都为此专门发文祝贺。 在那个年代,他们首先是扛着枪保家卫国的中国兵。这份记忆,也活在老兵们的人生里。 无论是住在大陆光荣院,逢人便讲“当年跟八路军游击队还换过子弹”的徐州会战机枪手周老先生;还是从台湾受邀回到湖南老家,捧着故乡泥土老泪纵横,说“总算能告诉牺牲的弟兄们,国家没忘了我们”的长沙会战老兵王爷爷。 他们的故事,共同拼出了一幅超越党派的民族抗争全景图。