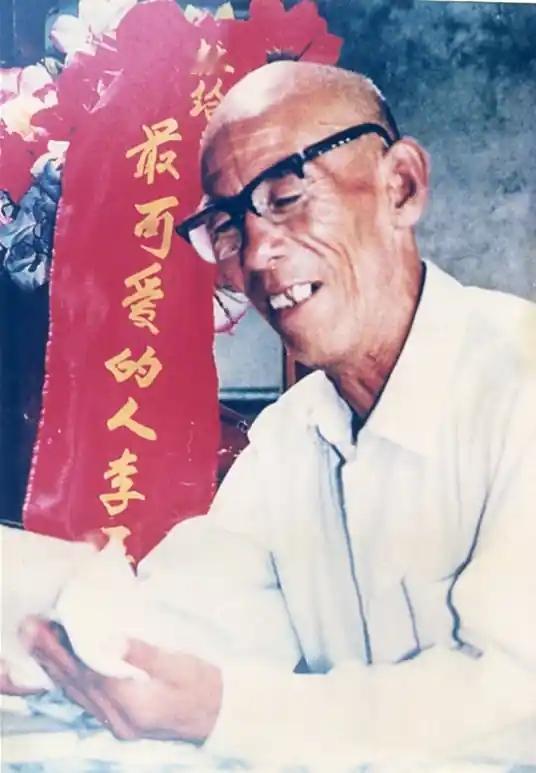

1990年,38军驻地来了一位农民,他颤抖着打开一本小学课本,指着里面的一篇课文说,他就是文章里那个牺牲在抗美援朝的烈士。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1990年2月的一天,黑龙江省巴彦县的一位老人在家人的搀扶下,走进了驻地在保定的中国人民解放军第38军军部。 他穿着旧棉衣,手里捏着一本翻旧了的语文课本,站在接待室里,他把课本翻到中间某一页,颤颤巍巍地指着上面一个名字,说:“这上面写的‘李玉安’,就是我。” 这本书是中小学课本,课文叫《谁是最可爱的人》,写的是抗美援朝战场上英勇牺牲的志愿军战士,其中提到了松骨峰阻击战,列出了十三位烈士的名字,李玉安就在其中。 几十年来,全国的学生都读过这篇课文,也都记住了这些名字,他们被认为已经全部在战场上壮烈牺牲。 接待的军官愣住了,他们面前站着的,是一个66岁的老人,一口浓重的东北口音,拿不出什么证件,只递上一个破旧的残疾证。 他没有带奖章,也没有立功证明,唯一的“证据”,就是那本书和自己身上的几道旧伤疤。 后来经过部队核查、对照老战友和档案,确认了这个出现在他们面前的人,正是松骨峰阻击战中被列为“烈士”的李玉安。 1950年冬天,李玉安所在的志愿军335团3连接到命令,死守松骨峰,阻断美军南逃,他们一个连的人,只有步枪、机枪和手榴弹,面对的是美军成建制的坦克、飞机和大炮。 战斗从清晨打到下午,反复交火,几乎全连阵亡,当时李玉安作为排副,身中数弹,被误认为牺牲,名字被列入烈士名单。 可他并没有死,一名朝鲜人民军的司号员夜里路过,发现他还有口气,用绑腿带将他捆在背上,拖着步子把他送下山,李玉安在昏迷中转送到野战医院,做了几次大手术,又被转送回国治疗。 他身上的伤极重,肺部贯穿伤、肋骨多处骨折、弹片残留头部,整整昏迷了几个月,醒来的时候,已经是1951年下半年了。 1952年,他被安排复员,回到黑龙江巴彦县兴隆镇,进了当地的粮库,他没向组织报功,也没说自己打过什么大仗,只是在履历表上写了几句话:“打过仗,负过伤,能干活。”从那以后,他成了粮库的检斤员,一蹲就是三十多年。 粮库的工作说不上危险,却特别琐碎,一杆秤、一本账,每天得蹲在粮堆旁边守着,过秤、记录、签字,全年无休,有时候收粮高峰一来,一天要过万斤的粮食。 他从不马虎,五千万斤粮从他手里过,从没出过一次错,有人给他塞烟酒、塞礼物,希望他手下松点,他一言不发,把东西推回来,脸拉得比锅还黑,连女儿想多称半斤豆油,他都不允许。 日子过得并不宽裕,一家八口挤在草房里,冬天漏风,夏天漏雨,他一月只有五十多块钱,除了给孩子们交学费、买布头,几乎不剩什么,但他说得最多的一句话是:“能活着回来就是命大了,啥也不缺。” 有一次,孩子放学回来说,语文课上讲了一篇《谁是最可爱的人》,里面写的“李玉安”是不是就是他,他听了一愣,随即笑了笑,说:“那不是我,重名的人多。” 时间久了,家里人也多少听说了一些,可他总装作没听见,谁也劝不动,单位几次想给他调工资、分房子,他都推掉了,说别人更难,他一直过得像个普通的老工人,不提当年,连镇上的干部都不知道他是战斗英雄。 直到小儿子参军连着落选五次,他实在看不过去,这孩子从小听他讲战场的故事,一直想去部队,可总差那么一点分数,李玉安心想,自己这辈子没求过组织一次,就求这么一次,看看能不能让孩子有个机会。 于是他背上残疾证,带着课本,去了38军军部,这才有了那天的相认,消息传开后,全国一片震动,新华社发了长篇报道,说《谁是最可爱的人》里的“烈士”李玉安还活着。 部队请他去做报告、拍纪录片、领补发的抚恤金,他一概拒绝,说:“我啥也不缺,别给国家添麻烦。”最后只答应一个条件,让他儿子参了军。 李玉安后来回过松骨峰,看着战场旧地,眼圈发红,站了半天没说话,他的名字依然刻在烈士碑上,有人问他,要不要更改记录,他摆摆手:“就让它在那儿吧,我那些兄弟都还在那,我就也留在那。” 1997年,他安静离世,留下一句话:“我不算英雄,真正的英雄都没回来。” 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:百度百科——李玉安