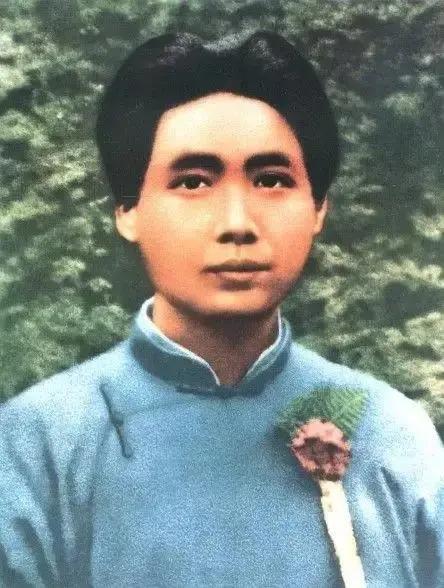

若不是母亲文七妹的支持,恐怕毛主席就成了米店老板,而不是后来的伟大领袖。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1910年深秋,韶山的山风吹动稻谷,毛家的庭院沉浸在一场无声的争执中,毛顺生打量着自己打拼起来的米生意,眼里装满算盘上的数字。 他已经替儿子规划好了未来,去湘潭的米店学徒,打算盘、识米色,回来接班守业,儿子若稳稳当当站在柜台后头,一生也算衣食无忧。 十七岁的毛泽东挑着肥,喂着猪,肩膀上是劳作的重量,胸膛里却装着未曾开阔的远方。 干完农活,他常常摸出一本《三国演义》躲在古墓后静静翻阅,他不是为了偷懒,而是想从那些敢闯敢拼的故事中找到自己前行的模样。 三个月里,毛家饭桌上的气氛日渐沉闷,父亲执着现实的稳妥,儿子心系书本中的山河。 毛顺生将读书视作虚名,一年十四块银元的开支不如在店里每年赚二十块实在,那几乎能换来一亩水田,他无法理解儿子要远行的执拗,只看见眼前一纸账本上的盈亏。 母亲文七妹没有争吵,她平日顺从、沉默,在家中话语不多,可那段日子,她在厨房里守着灶火,也守着心里的火苗,她默默取下自己陪嫁的银镯子,走进集市,将它换成银元。 她不识字,却明白儿子眼里有光,那不是种田数米能点燃的光,她找来舅父、表兄,还有族中识文断字的亲人,一圈又一圈地劝说毛顺生,那些人本就觉得这孩子聪明,或许能走出条不一样的路。 毛顺生一开始没松口,他习惯掌控,掌控田亩、生意和家人的未来,可家中人心逐渐倾斜,他成了一个“光杆司令”。 当毛泽东写下一纸诗,放入账本之中,“孩儿立志出乡关,学不成名誓不还,埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。”毛顺生不再说话,他站在村口,看着儿子背着书箱离去,眼圈泛红,却未喊停。 毛泽东离开的那日,村人送别,弟弟拽住他的衣角,小声提醒父亲落泪了,他转身跪下,磕头作别。 那一跪,是少年志向的宣告,也是在父亲面前的第一次决绝,文七妹站在一旁,默默记下这一幕,她没有说出“去吧”这样的话,她只是让事情自然发生,如同溪水绕石,从不喧哗,却有力量。 毛顺生并非冷酷之人,他年轻时投军还乡,赎回田产,用聪明和勤勉让家道复兴,他知道文化的重要,当年吃过没文化的亏,被人引经据典骗走山林,却又害怕读书带来的漂浮不定。 他对儿子要求严格,六岁下地,十二岁喂猪割草,他的眼中,踏实生活胜过虚幻梦想,只是那一次,他低头了。 毛泽东进入东山学堂,读到《新民丛报》,开始思考国家与民族,那年长沙城里风潮四起,米价暴涨,传统米商生计艰难,社会变局悄然酝酿。 若他留在米店,或许也只能在秤砣之间求一线安稳,他没有成为米商,而是走上了一条更艰险、更遥远的路。 文七妹没有见证儿子成为领袖,1919年,她因病离世,毛泽东从长沙赶回,将母亲接至城中救治,终究未能挽留。 那年她五十三岁,毛泽东没有在墓前落泪,却在多年后写信说,母亲是那种可以牺牲自己,成全别人的人,1959年重返韶山,他站在双亲坟前鞠躬,说前人辛苦,后人幸福。 母亲用一次沉默的坚持,扭转了儿子的一生,她不是政治家,不是教育者,她只是一个农家妇人,用银镯子换来学费,用亲缘网换来理解,她没有惊天动地的言语,却用一份温和的倔强,为未来打开了一扇门。 毛泽东曾说:“我母亲,是我第一个同志。”那并不是溢美之词,而是历史最朴素的真实。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:安阳市民之家——【党史故事拾趣】1910年,17岁的毛泽东出去求学,父亲却哭了,他给父亲磕了三个头